特別館長だより 2025年

ページ番号1037877 更新日 2025年12月10日

万博の年、2025年-春季特別展、大阪・関西万博、北摂文化祭

2025年は当館にとっても万博にはじまり万博でおわる1年でした。春季特別展は万博開催にちなんで戦後日本の博覧会をとりあげました。実際の万博でも吹田市の一員として協力しました。また、晩秋には千里万博公園の北摂文化祭にも前年に引き続き参加・協力しました。

春季特別展

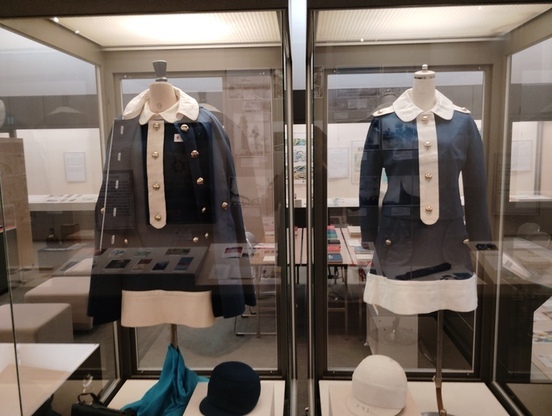

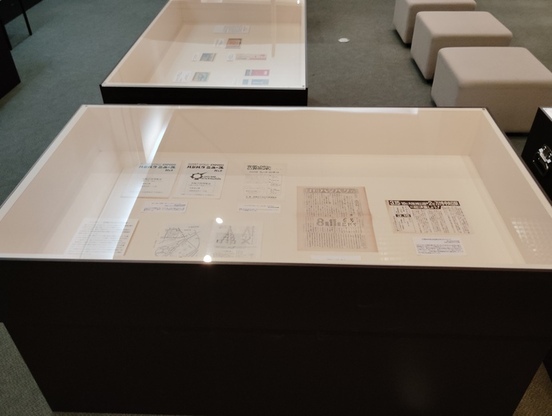

「戦後日本の博覧会-70年万博から55年―」というテーマで4月26日(土曜)から6月1日(日曜)まで春季特別展が開催されました(写真1)。担当の藤田裕介学芸員にとっては初の特別展でした。展示コーナーは5つに分けられ、①戦後復興と博覧会、②大阪万博、③地方博覧会ブームと地域振興、④大阪万博以後の万国博覧会、⑤環境型万博に向けて―2005年日本国際博覧会、といった陣容でした。吹田の地で開かれた1970年の大阪万博だけでなく、それに先立つ復興博覧会(1948)やアメリカ博覧会(1948)、講和記念婦人と子ども大博覧会(1952)などが関西で開催されていることに注目しました。大阪万博については当館で収蔵するポスター、チラシ、パンフレットなどに加え、故・野口昭雄氏の撮影した写真や故・遠藤桂子さんの万博ホステスユニフォームを展示できたことは幸いでした(写真2)。特記すべきは「ハンパク―反戦のための万国博」のコーナーです。万博の「人類の進歩と調和」に対して「人類の平和と解放のために」をテーマに掲げ、ハンパクの展示やイベントが大阪城公園でおこなわれたことに注目しました(写真3)。

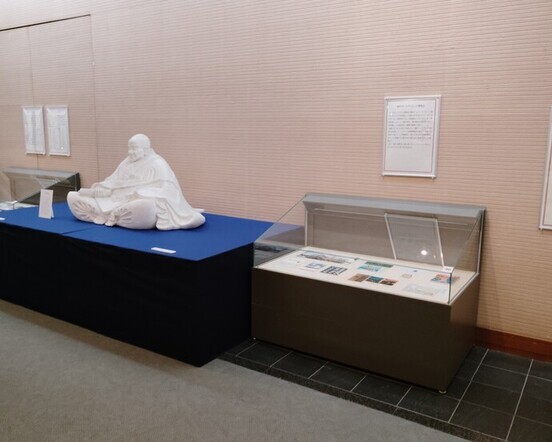

70年万博の後、地域振興と結びつき地方博覧会ブームがおこりましたが、その関西版として神戸ポートアイランド博覧会(1981)、大阪城博覧会(1983)、天王寺博覧会(1987)、ならびに姫路シロトピア博(1989)や南紀熊野体験博(1999)等が取り上げられました。そのコーナーで異彩を放ったのは神戸ポートアイランド博覧会のために制作された、館蔵の平清盛石膏像です(写真4)。これは当館初代館長である西村公朝の作品であり、銅像の清盛像は現在、神戸市立博物館に所蔵されています。

大阪万博以後の万博としては沖縄国際海洋博覧会(1975~1976)、国際科学技術博覧会(つくば万博、1985)、国際花と緑の博覧会(花博、1990)、ならびに愛・地球博(2005)のコーナーが設けられ、最後に大阪・関西万博(2025)のグッズが多少ならべられました。万博開催中の万博関連の展示会として、博覧会の意義を考える一助になったとしたら、うれしいかぎりです。

大阪・関西万博

4月13日にはじまった大阪・関西万博ですが、初日は昼頃から雨が降り、寒さに震えたことばかり思い出します。会期中、都合9回足を運びましたが、人気のイタリア館や住友館など、涙をのんだパビリオンがかなりありました。その一方、“万博マニア”とよばれる友人たちは意気揚々と楽しんでいましたし、当館のスタッフの一人も全パビリオンを制覇するほどの熱の入れようでした。

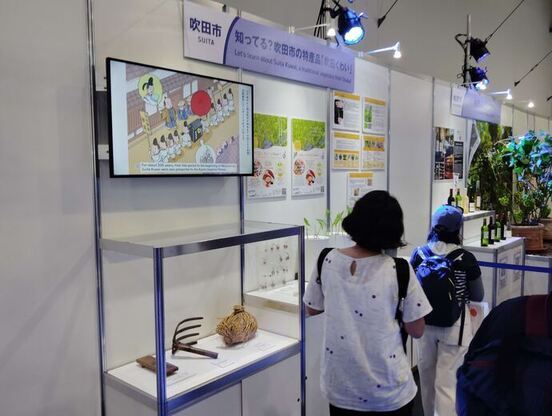

また館自体も多少万博に協力させていただきました。とくに「大阪ウィーク~夏の陣~」では7/28(月曜)〜7/30(水曜)のEXPOメッセ「WASSE」において吹田クワイに関する資料を3点―クワイ献上行列の木札、がんづめ、かものつと―を貸出しました(写真5)。「大阪ウィーク」に合わせて吹田市からは春の陣には西奥町のだんじり、夏の陣には山田地区の権六踊りが出演し、学芸員の一人はその助っ人として協力しました。かつて、その権六踊りをわたしは観客の一人として2010年の上海万博で見たことがあります。

70年万博のレガシー(遺産)としては太陽の塔が筆頭に挙げられますが、万博記念公園自体も、のちに創設された国立民族学博物館も太陽の塔の地下空間を埋めた民族資料を収蔵するという意味ではレガシーといってもかまいません。今回の万博では大屋根リングが200m残されるようですが、なつかしい記憶を喚起するレガシーが少しでも多く保存されることを願ってやみません(写真6)。

10月13日の最終日は天候にも恵まれ、ドローンと花火が最後を締めました。実見はかないませんでしたが、3000機のドローンが描き出したカラフルなミャクミャクは圧巻でした。

北摂文化祭

大阪・関西万博の余韻が冷めた11月22日、第4回「万博夜空がアートになる日」が千里の万博記念公園で開催されました。前年は東の広場が会場でしたが、本年はもみじ川広場に変更となり、前年をうわまわる25,000人以上の観客がドローンショー(500機)と花火大会を楽しみました(参照:本コラム「北摂文化祭の誕生」2024)。その「前座」の役割を担ったのが北摂文化祭です。当館は北大阪ミュージアムネットワークのブースに陣を構え、軒丸瓦をデザインしたバッジ作成のおぜん立てをするかたわら、加盟館の紹介につとめました(写真7)。また、スタンプラリーやクイズラリーの対応もおこないました。缶バッジのほうは約170名の参加があり、途切れることはほとんどありませんでした。(写真8)

他方、北大阪ミュージアムネットワークとしてはステージの出し物として前年に引き続き「西アフリカおはなし村」に協力を仰ぎ、太鼓等の伝統楽器の演奏と民話の語りを披露していただきました(写真9)。15分ほどの限られた時間でしたが、ステージを取り巻いた多数の観客に西アフリカの伝統文化に触れていただく貴重な機会となりました。ちなみに、前年同様の吹奏楽、和太鼓演奏、チアリーディングの組体操のほかに、文楽(人形浄瑠璃)が新たに加わりました。

(2025年12月 日)

終戦直後の大阪人形座と阪本一房さん―木村満子さんが語る

2025年は昭和100年、終戦から数えて80年です。その年初の1月17日、白寿をすぎた木村満子さんを当館にお迎えし、終戦直後の大阪人形座と阪本一房(かずふさ。通称:いっぽう)さんについて、ご自身との関わりを中心にお話をうかがいました。同席者は二度の阪本一房展でご協力いただいた堀田穣(ゆたか)氏と山下恵子氏、それに同展担当の藤井裕之学芸員でした。

木村さんはかくしゃくとして、声にも張りがあり、「わたしから歩くことをとったら、何も残らない」と自認するほどの健脚の持ち主です。事実、2024年秋の紙芝居展のときはご自宅から数キロの道を歩いてこられ、周囲を驚かせました。わたしはその時はじめてお会いし、はからずも『ふと立ちどまり』(自費出版、1987)のご恵贈をたまわって、このインタビューにつながったという次第です。

木村さんは一房さんから「先輩」と言われたそうで、人形劇とのかかわりは一歩先んじていました。とはいえ、おなじ戦後のこと、それほど差があったわけではありません。木村さんのほうは高等女学校の高等科を卒業したばかりで、教員にはならず、大阪市内で子供会(ピオニール)をつくりました。その活動の一環として人形劇を学びたいと思い、終戦の翌年、マリオネットを演ずる柏木茂弥さんのお宅(吹田市)にうかがったところ、柏木さんはサツマイモの軸(茎)を油で炒めてご馳走してくれたそうです。また、紙粘土でつくった人形のかしらを火鉢のまわりで乾かしていました。それにすっかり魅せられ、毎日でも来たかったけれど、主人の理解がなく、それでもときどき出かけていって、教えを請うたとのこと。そして吉野の竹林寺で上演された「三つの願い」(小山内薫作)がマリオネットの初出演となったそうです。これは全国農民組合関西支部大会のときで、人形の使い手は柏木氏のほか小代(しょうだい)義雄氏、柏尾喜八・朝子夫妻という、大阪人形座を継承するそうそうたるメンバーでした。木村さんは人形をもつことなく、舞台のかげで助手として走りまわっていたのではないか、と先述の著書には記されています。

他方、一房さんは戦後、復員して吹田の神境町で暮らしはじめましたが、電気代が払えないほど貧乏でした。それでも町内会や子供会に関わるかたわら、左翼思想のオルグ活動にも熱心で、「かきまわしのかずさん」と呼ばれていました。とくに伊藤君と仲が良かったそうです。伊藤君とはのちに新劇の新屋英子さんと短期間結婚することになった人物です。

その新屋さんと木村さんはそれぞれ神崎と平野で陸軍の集積所の同僚でした。しかも木村さんのご主人が神崎の課長だったという関係です。木村課長は軍属の少尉でしたが、戦時中から反戦思想に傾倒していて、地主の娘である満子さんに実家の小作料(年貢)を調べさせたこともあったそうです。木村さん自身も1945年3月に女学校を卒業し、家を飛び出して、新しい文化活動に魅せられていく時期に当っていました。

木村さんは豊津の小学校で人形劇を演じたとき、じっと後ろに立って人形に見入っていた軍服姿の阪本さんがまぶたに浮かぶと語っていました。一房さんのほうは木村さんについて、1946年、軍需工場で知り合った柏木さんに誘われ、小代さんたちが千里第一小学校で上演した「三つの願い」を見にいったとき、ジンベリンビンバ(小仙女)を演じていたと書いています(「大阪あたりの人形劇(11)」『出口座通信』第94号、1983)。そのため、木村さんの著書出版記念会のとき、阪本さんは木村さんについて「わたしより先輩です」と挨拶されたのだそうです。

かくして1948年1月10日、柏木さんが中心となり、小代義雄氏宅で大阪人形座が再出発することになりました。メンバーには一房さんを含め11名が名を連ねていますが、奈良に引っ越した木村さんの名前は入っていません。

木村さんは奈良で5年ほど暮らした後、大阪に戻り、1964年には千里ニュータウンに転居することになりました。しかも、たまたま電車の中で再会した八田剛さん(大阪人形座の元メンバー)から阪本さんたちの活動を聞き及び、ふたたび人形劇にかかわるようになったのです。40歳を過ぎ、子育てからようやく解放され、すこし自由がきくようになっていました。人形の声が足りない、女の声が足りない、ということで、お手伝いをしたそうです。木村さんは「吹田に戻ってうれしかった。阪本さんにお会いでき、寄せていただいた。ときどき呼び出されたぐらいで」と謙遜しておられました。出口座は1975年に正式に発足し、木村さんも一房さんの求めに応じ、主に声優として出演していました。声優といえば、新屋さんも一房さんの“戦友”として友情出演することがありました。出口座は小代先生や柏木さんはもとより、木村さんや新屋さんなど古い仲間にも支えられていたことが強く印象に残りました。

(2025年2月5日)