特別館長だより 2014年

ページ番号1031063 更新日 2024年3月15日

千里丘今昔物語 新芦屋古墳からミリカ・ヒルズまで

2014年12月6日(土曜)

2014年11月21日(金曜)、「図書館じゅずつなぎ講座」の一環として標題の講演を千里丘図書館に隣接する千里丘市民センターでおこないました。その要約は吹田市立図書館のホームページに掲載されています。

ここではその増補版を載せることにします。

昭和13(1938)年、国鉄東海道線に千里丘駅がつくられました。その3年前、京都と大阪を結ぶ産業道路が開通しています。この頃から千里丘界隈の開発が進みましたが、戦争で減速しました。戦後、社宅など会社の厚生施設が建ち、毎日放送が千里丘スタジオを開設する昭和35(1960)年頃からは、高度成長の波に乗り、宅地開発が加速化しました。昭和45(1970)年には6,400万人をこえる観客を集めた大阪万博を至近距離で眺めることにもなりました。

宅地造成はその後もとどまることなく、戸建て住宅やマンションが千里丘を覆い尽くすようになりました。そんなとき、ブルドーザーが石棺の一部を壊すという事故が起こりました。急きょ発掘がおこなわれ、新芦屋古墳と命名されました。それは横穴式木室古墳で、石棺をもつ点では国内唯一の貴重な古墳です。発掘品の馬具は大阪府指定文化財となり、古墳のコーナーは吹田市立博物館の代表的展示のひとつとなっています。東山田公民館では2014年の文化祭で新芦屋古墳をとりあげた壁面展示をしました。

毎日放送の千里丘放送センターは平成19(2007)年に閉鎖され、大規模マンション群のミリカ・ヒルズの建設がすすんでいます。会社や銀行などの社宅や厚生施設のおおくも民間マンションや病院などに姿を変えつつあります。大阪近郊の住宅地として千里丘は日々、更新をくりかえしていると言ってもよいでしょう。

その千里丘を千里山や千里ニュータウンと比較してみると、その特徴が浮き彫りにされるように思います。千里山住宅はロンドン郊外の田園都市レッチワースをモデルにつくられた地区です。千里ニュータウンは大阪府が全国に先駆けて造成した日本初のニュータウンです。それに対し、千里丘は民間業者がバラバラに開発を進めてきた地域です。とはいえ、新芦屋が芦屋をモデルにしたこともあれば、毎日放送千里丘放送センターがワシントンD.C.郊外のNBCに範をとったところでもあります。近くには(千里丘中・せんりおかなか)かつて相場振山(そばふりやま)とよばれ、望遠鏡と手旗によって堂島の相場をいちはやく京都方面に伝える基地があったようです(文献上では確認されていない)。ちなみに、千里山にも同様の旗振り山がありました。

また、千里ニュータウンに負けず劣らず緑にめぐまれた地区でもあり、特徴のない地域というわけではありません。吹田市立千里丘図書館が平成25(2013)年に開館し、文教地区としての態勢もととのいつつあります。千里丘には自然環境にめぐまれた文教地区としての発展が期待されるところです。

一片の瓦から 黄龍篇

2014年10月21日(火曜)

秋季特別展示「一片の瓦から 東アジアにふれる」が11月30日まで開催中です。これは帝塚山大学附属博物館と共催でおこなっており、同館から借用した貴重な瓦関連資料を当館の資料と合わせて展示しています。そのうちの一品、あるいは逸品に五本指、ないし五本爪の黄龍の瓦片があります。

軒丸瓦(のきまるがわら)と軒平瓦(のきひらがわら)がそれぞれ一点展示されていますが、製作は清朝の時代のものです。黄色の釉薬がほどこされているので、黄釉(おうゆう)龍文(りゅうもん)軒丸瓦、黄釉龍文軒平瓦というのが正式名称です。

この黄龍には特別な意味があります。なぜなら、五本指(爪)も黄色も中国の皇帝の象徴だからです。日本の龍はふつう三本指です。珠を鷲づかみにしている図案でも三本が一般的です。高松塚古墳やキトラ古墳の龍も指は三本しかありません。他方、朝鮮半島では四本指がおおいようです。いずれにしても中国の皇帝に遠慮して、指の数を減らしているのです。

つぎに黄色ですが、高松塚古墳で有名になった四神は青龍、白虎、朱雀、玄武です。それらの霊獣がそれぞれ東西南北に配されています。そして、黄龍は四神の真ん中に陣取っています。その黄龍を入れて五神という言い方もあります。また黄龍は四神の長ともいわれ、中央を守護する任務を帯びています。

五神がなぜこのような配置になるのか、地質学者や土壌学者による興味深い学説があります。詳しくは秋季特別展の『展示図録』8頁の「陰陽五行説の五色についての地質学的考察」(原田憲一)にゆずりますが、五色は中国の地質(土壌)と関係があるのです。端的に言えば、中央は黄土(こうど)平原を支配する皇帝を意味し、黄龍で象徴されているのです。

それに対し、東の青龍は東シナ海、ないし青色を呈する鉄分の多い土壌が想定されています。西の白虎は西域の砂漠の砂の色、あるいは石灰質の白色の色とされます。他方、南の朱雀はテラロッサとよばれる赤土です。北の玄武はモンゴルなどにひろがる草原の枯死した有機物で構成される黒色土です。このように、四神や五神には中国の地質学的世界観が潜んでおり、黄龍の瓦片もそうした脈絡で解釈する必要があるのです。

さらに、皇帝は社稷(しゃしょく)という土壇で祭祀をおこなっていました。前漢以降、社稷壇は五色の土で覆われ、「五色土台」とよばれるようになりました。その方位と土の色は五神と共通です。社稷では封建領主の任命式がおこなわれ、領土の方向にちなんだ側壁の土をもって領地に赴任しました。そして赴任地ではその土を核にあらたに祭壇を造営し、領地の経営に乗り出したのです。詳しくは久馬一剛「古代中国の土壌認識について」(『肥料科学』33号、2011)を参照してください。

四神や五神は古代中国の地質学的認識をベースにしたものであり、社稷の祭祀は政治的意図をもって五色を活用した例です。黄龍の瓦片から思わぬ視点を確保することができ、かつ皇帝の支配というものの性格もより明らかとなりました。一片の瓦から読み解く世界、まずは黄龍を取り上げてみた次第です。

夏季展示「紫金山と釈迦ヶ池 まもる自然・つくる環境」の見どころ、楽しみどころ

2014年8月7日(木曜)

1.暗い林と明るい林

目下開催中の夏季展示(8月24日(日曜)まで)は、博物館の立地する紫金山公園の自然と環境を中心に展示しています。紫金山公園は吹田に残された数少ない里山のひとつです。里山は人里に近く、人びとの暮らしに利用されてきた空間です。終戦直後の空中写真と宅地造成がはじまった1960年代初頭の空中写真を見ると、まだ地表が写っています。それが現代になると、こんもりとした森になっています。つまり、焚き木を切っていた時代から、常緑樹が生い茂る時代へと変化してきたことがわかります。

コバノミツバツツジは紫色の花をつけ、「紫金山」という名称の由来となったといわれるツツジです。高い常緑樹が茂り日光を通さなくなって、本数が激減しました。そこで市民団体の「紫金山みどりの会」が1998年から里山の手入れに乗り出しました。そのおかげで、コバノミツバツツジは息を吹き返し、春になると美しい花を咲かせ、紫金山にふさわしい風景を見せてくれるようになりました。

「暗い林と明るい林」のコーナーはそのコントラストがテーマになっています。常緑樹の林と落葉樹の木々をまもりながら、両者の棲み分けできるよう環境をととのえているのです。「まもる自然、つくる環境」というサブテーマが紫金山公園の管理にも活かされていることがわかります。

かつての里山は草地が多く、低木林が主で、林も明るかったため、草原の鳥であるキジがよく見られたようです。また、タヌキやキツネ、あるいはイノシシも生息していました。今年は兵庫県立人と自然の博物館(ひとはく)や大阪市立自然史博物館から標本を借りて動物のはく製を展示しています。タヌキのかわいい格好とキツネのすました顔、それにイノシシの獰猛な面構えをお楽しみください。

2.野鳥の楽園

紫金山公園は野鳥の楽園でもあります。日本野鳥の会の調査によると、61種が確認されています。スズメのような留鳥のほかに、ツバメ・オオルリのような夏鳥もいれば、ツグミのような冬鳥もいます。釈迦ヶ池はかつて鴨池とよばれたように、カモがたくさんいました。釈迦ヶ池はいまでも溜池として利用されていますが、その昔、ヨシが広く茂り、冬になるとカモ猟がさかんにおこなわれていました。林と池の組み合わさった紫金山公園は野鳥にとっても棲みやすい環境なのです。

3.野草の宝庫

紫金山公園はまた野草の宝庫でもあります。約300種を数えるというから、おどろきです。公園の南に広がっていた田んぼの畔にはカンサイタンポポ、キツネノボタン、セリ、ヨメナなどが見られます。春の七草(セリ、ナヅナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)はスズナ(カブ)とスズシロ(ダイコン)の栽培植物をのぞき、すべてそろいます。また在来種の花の美しさを鑑賞してもらうコーナーも魅力的です。

4.昆虫採集

昆虫も負けてはいません。チョウは30種類くらいですが、ヤマトシジミとモンシロチョウが群を抜いて多く、アオスジアゲハやベニシジミが続いています。カブトムシやクワガタ、セミやトンボも多数みられます。今年は吹田自然観察会の塩田敏治さんが採集した昆虫標本を展示しています。翅が傷んでいたりしますが、塩田さんがとった昆虫であることが重要です。塩田さんはヒメボタルの調査にも情熱を傾けていますが、「まもる自然・つくる環境」を物静かに黙々と実践している方でもあります。今回の展示では「塩田さん人形」をつくって、そのフィールド調査の姿を示しています。

5.地質調査

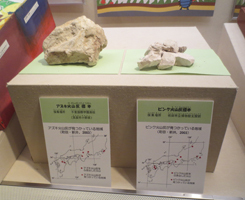

人形といえば、もうひとつ「林さん人形」があります。吹田地学会の林隆夫さんに似せた人形です。こちらは地学のフィールド調査に従事する姿をしています。かつて実際に使用した調査用具もとなりに陳列しています。地学のコーナーでは吹博のボーリング調査で採集した土の標本ならべ、あわせてアズキ火山灰やピンク火山灰のサンプルも展示しています。

6.さわる展示

こどもたちに楽しんでもらえるよう特別に置いているのは、ヒメボタルの大型模型と「なにわの伝統野菜」の生産地地図です。前者はボタンを押すとお尻が点滅し、後者は17種類の伝統野菜の分布をランプで知ることができます。今回は吹田クワイに加え、まもらなければ絶滅しかねない「なにわの伝統野菜」を紹介しています。伝統野菜の一部は正面入口の2階踊り場で栽培しています。

7.ダンゴムシ迷路と学習コーナー

ロビーでは新芦屋古墳の馬の周囲に「ダンゴムシ迷路」をつくりました。小さなお子さんたちが楽しめるダンボール製の装置です。また、「フィールド調査カードをつくろう」という学習机をもうけています。こちらは調査カードに記入することで展示を理解し、夏休みの宿題にもなるという趣向です。5枚つくると表紙がもらえ、10枚つくると認定証がでます。こどもたちの挑戦を待っています。なお、展示解説は少し長めですが、小学生にもわかりやすい文章を心がけ、漢字にはすべてふりがなをふっています。

*夏季展示は市民実行委員会が中心となり、博物館側も全面的に協力しながら、協働でつくりあげました。展示のアイデアを出してくださった地域の有識者の方がた、資料を貸してくださった博物館や図書館、そして何よりも展示アドバイザーの内田みや子さんの尽力がなければ、ここまで完成度を高めることはできませんでした。関係者の皆さまに厚く御礼を申し上げる次第です。

「さわる展2014」開幕

2014年6月15日(日曜)

「さわって楽しむはくぶつかんinすいた」が6月14日、開幕しました。午後1時からはじまった開会式では井上哲也市長から主催者挨拶をいただき、吹田市議会の奥谷正実議長には祝辞を賜りました。村口始副議長にも参列していただきました。

わたしが挨拶で強調したことは以下のような点です。

- 「さわる展示」やハンズ・オンは今でこそ欧米や日本で盛んだが、ルーツは民博の梅棹忠夫初代館長が民族資料を「ガラクタ」と称し、美術品の「お宝」に対比させて、さわることを積極的に容認したことに端を発している。つまり、ハンズ・オンはその意味では吹田市が震源地であり、発信基地でもあった。

- 吹博もその一翼を担い、「さわる展示」は今回で9回目をむかえるが、毎年イノベーション(改革)に取り組んでいる。

- 今回の資料の中心は千里ニュータウンのもので、ユニットバスや洋式トイレは郊外団地のあらたな生活様式をしめす象徴的な展示物である。しかも、それらを「市報すいた」やニュータウンのローカル紙の記事がどう取り上げてきたかを掲示している。

- 会期の最後に企画している7月5日(土曜)のシンポジウム「これからの博物館のあり方を問う さわることで何が得られるのか」(午後1時30分~4時30分)は19世紀末に出版されたGarden Cities of To-morrow(E. ハワード著)になぞらえれば、Hands-on of To-morrowである。

奥谷議長の挨拶は、展示された住棟標示のアルファベット「A」を3種、実際にさわってみた体験を盛り込んだ内容でした。また、団地で使われた、ゴミを入れて落とすダストシュートにもつよい関心を示されました。

会期は7月6日(日曜)までの3週間です。ひと味ちがった「さわる展」へのご来館を心からお待ちしています。

ジョイ・ヘンドリー名誉教授の来館

2014年5月9日(金曜)

ジョイ・ヘンドリー名誉教授(オックスフォード・ブルックス大学)が4月29日(火曜・祝日)に来館されました。『社会人類学入門 異民族の世界』(桑山敬己訳、法政大学出版局、2002)の翻訳本があり、日本についての人類学的研究をヨーロッパでリードする高名なイギリス人学者です。わたしとも20年の付き合いがあります。目下、同志社大学の客員として滞日中のところ、わざわざ吹田にまで足を運んでくださいました。主目的は小職へのインタビューですが、たまたま館長ギャラリートークの日でもあったので、特別展「近代趣味人の美意識 第11代西尾與右衛門の世界」をご覧いただき、あわせて常設展示も観覧してもらいました。

なにゆえのインタビューかというと、退職後の生活がいかなるものかを調査しているからです。EAJS(European Association for Japanese Studies、ヨーロッパ日本研究協会)の8月の大会で発表するためだそうです。吹博のこと、退職後の民博との関係、そして家族のことなどをたずねられました。学者としての生活は現役を維持し、博物館人としてのハッピーな日々があり、孫にもめぐまれていることを話しましたが、「日本における幸福」をテーマとするパネルなので、どのように研究発表に生かされるのか、興味津々です。

逆に、自由に見学してもらった常設展示の印象をうかがったところ、第2展示室の登り窯のところに関心をもたれたようで、すわって展示が鑑賞できるのがよいと言っていました。相当、お疲れだったのではないかと推測しています。

比較文明学会関西支部とすいはくとの共催公開講演会のお知らせ

2014年4月16日(水曜)

比較文明学会関西支部の例会をはじめて吹田市立博物館との共催で実施することになりました。というのも、学会の会員から支部長の勤務する吹田市立博物館ではどうかとの声があったからです。そこで、急きょ、開催予定の春季特別展「近代趣味人の美意識ー第11代西尾與右衛門の世界」(4月26日~6月1日)にあわせて、一般公開の形をとって開催することとなりました。GW連休中の「こどもの日」ではありますが、「端午の節句」の祝いもかねて、皆さま、ふるってご参集いただければ幸いです。(申込み不要、参加無料)

記

比較文明学会関西支部・吹田市立博物館共催

一般公開「特別講演」

- 日時:2014年5月5日(月曜、祝日)14時00分~16時00分

- 会場:吹田市立博物館 講座室(2F)

- 講師:奥野卓司氏(関西学院大学大学院社会学研究科教授・総合図書館長)

- 演題:「上方の数寄者の美意識・・・粋から萌へ 木村蒹葭堂からオタクまで」

【概要】近世、近代を通じて、大阪、京都、阪神間では、旧吹田村の西尾與右衛門のような数々の数寄者たちによって、芸術、茶道、芸能、学術が支えられ、江戸、東京より豊かな発展をしてきた。その多くは生業でえた経済力を文化、遊芸の面におしみなく支援するという彼らの美意識によるものであった。江戸時代の大坂の博物学者にしてコレクターであった木村蒹葭堂から、今日のクールジャパンの担い手であるオタクまでに通底する上方の美意識として、粋(イキ、スイ)から萌(モエ)を考えてみよう。

【講師のプロフィール】

1950年京都市生まれ。関西学院大学大学院社会学研究科教授・総合図書館長。1978年 京都工芸繊維大学大学院修了。学術博士。米国イリノイ大学客員准教授、甲南大学文学部教授などへて、1997年から現職。2010年から同学院総合図書館長。専攻は情報人類学、文化表象論。現在、ヒトと動物の関係学会副会長、(社)カレンダー暦文化振興協会常務理事、他。著書に『情報人類学の射程』(岩波書店)、『ジャパンクールと江戸文化』(岩波書店)、『人間・動物・機械…テクノアニミズム』(角川新書)、『ジャパンクールと情報革命』(アスキー新書)など。訳書に『ビル・ゲイツ』(翔泳社)、『ジェスチュア』(筑摩学芸文庫)など。

講演会終了後、16時15分-17時00分の予定で館長ギャラリートークをいたします。こちらもお時間のある方はご参加ください。(要観覧料)

長崎訪問記 出島と長崎歴史文化博物館

2014年2月19日(水曜)

長崎はランタンフェスティバルの最中でした。街中に赤い中国風のランタンが吊り下げられ、いくつかの燈會会場のイベントには大勢の人が押し寄せていました(写真1)。長崎大学でのシンポジウム「東アジアにおける人の移動と多文化共生」(2014年2月9日)に参加したあと、博物館を中心に長崎市内をたずねあるきました。さすが世界遺産登録をめざしているだけあって、街の整備がすすんでいる印象を受けました。また、市電が市民の足として黒字路線を走っていることも、乗ってみて実感しました。

まずおどろいたのは出島の景観。扇形の出島を実見できるではありませんか。以前は、といっても40年も前のことですが、出島は観光名所ではありませんでした。ところが、いまや出島の発掘調査がすすみ、遺跡の跡地にカピタン部屋やら乙名部屋が建ち、蔵も復元されていました(写真2)。表門や水門もあり、往時がしのばれます。紹介映像や展示資料も充実していて、オランダとの交流を身近に感じることができました。とくによかったのは、発掘の現場をじかに見ることができ(写真3)、その考古資料が石倉に展示されていることでした。おもいだしたのはフォロ・ロマーノです。ローマの遺跡はいまでも掘り起こされ、それを常時かいま見ることができます。吹博でも発掘現場の現地説明会は人気があります。常時とは言わずとも、ときどき途中段階でも見学ができれば、関心をよぶにちがいありません。

出島では、いよいよ橋が架かるそうです。役人や通詞、乙名以外はほとんど禁制だった橋です。これが完成すれば表門から入場することができ、人の流れも変わるでしょう。隔離空間の意味も、よりリアルに感じとれるにちがいありません。

もうひとつの新しい文化施設は長崎歴史文化博物館です。長崎奉行所の跡地につくられ、2005年に完成しました。国立民族学博物館や国立新美術館と同様に、黒川紀章の設計です。8年間で450万人の観覧者をむかえたという人気の博物館です。そこで、そのあたりの事情を大堀哲館長にうかがってみました(写真4)。

大堀館長によると、心がけているのは利用者満足を優先させるサービス。休館は月に1回のみ。開館時間は8時30分から19時00分まで。とくに朝のはやい開館は修学旅行などの団体に好評とのことでした。学芸員は教育担当も含めて13名。市民ボランティアは約130名、展示解説や資料整備のほか、広報や語学(翻訳等)にかかわっているそうです。見学の呼び物である、日本地図の持ち出しをはかったシーボルト事件の裁きの場面も見ることができました(写真5)。

館長は会津の出身ですが、長崎学の発展のために尽力している姿には脱帽でした。しかし、話が会津におよぶと、弁舌さわやか、とどまるところ知らず、といった感じでした。記念にいただいた本は『ならぬことはならぬ』(長崎文献社、2013)。NHKの大河ドラマ「八重の桜」で有名になった会津の教訓がタイトルでした。

出島では発掘から展示の過程を実見し、長崎歴史文化博物館ではサービス精神と会津教育の原点にふれることができました。

シンポジウム「謎の古墳をさぐる 木でつくられた墓室」

2014年1月5日(日曜)

北大阪ミュージアム・ネットワークが主催するシンポジウム「謎の古墳をさぐる 木でつくられた墓室」が2013年12月7日(土曜)に吹博を会場として開催されました。北大阪ミュージアム・ネットワークの関係者も含め、聴講者は68名でした。11月3日の北大阪ミュージアムメッセの余勢を駆って、その反省会の時間帯の直後、本シンポジウムを設定し、ネットワークがともに取り組む課題のひとつとして打ち出したものです。テーマと報告者は以下のとおりでした。

- 「吹田の古墳 新芦屋古墳を中心に」

藤原学氏(旧西尾家住宅館長) - 「茨木の古墳 上寺山古墳を中心に」

清水邦彦氏(茨木市立文化財資料館学芸員) - 「陶工の墓から探る 須恵器生産と木室墳」

菱田哲郎氏(京都府立大学教授)

新芦屋古墳は常設展示の入口に実物の須恵器や古墳・馬具のレプリカなどが展示されています。この古墳は1978年、宅地造成中に偶然発見され、急きょ工事を中止し調査がおこなわれました。すでに古墳の35%が重機で破壊され、石棺の破片が周囲に散乱している状態だったそうです。発掘資料は吹博が保存し、現地には何の痕跡も残っていません。わたし自身、新芦屋に住んでいるのですが、吹博の展示を見るまで、実態をよく知らずにいました。今回は新芦屋にある東山田公民館の呼びかけで、約20名の方がたが駆けつけてくださり、熱心に聴講し、質問を浴びせておられました。

新芦屋古墳については「館長のページ」(2013年4月10日)でも簡単に取り上げたことがあります。本稿では、新芦屋古墳が木室古墳のなかでも唯一石棺を有することに絞って3人の報告をまとめてみました。

横穴式木室古墳はこれまで全国に91カ所発掘されています。地域的分布に著しい偏りがあり、遠江41、伊勢6、加賀12、近江2、摂津9、河内1、和泉13、丹波3、播磨4となっています。時代的には6世紀前葉に登場し、7世紀中葉までつづき、横穴式石室の盛行期に重なっています。では、なぜ石ではなく木なのか。菱田先生によると、特定の集団の象徴的な墓かもしれないし、起源地からの人の移動を反映しているかもしれないとのことでした。そこで注目されるのは起源地ですが、菱田説では加賀が注目されるとのことです。加賀の陶工たちが採用した墓制の可能性が高いとのことですが、畿内では須恵器生産との関係がうかがわれます。茨木市の上寺山(じょうじやま)古墳はエキスポロードと名神が交差する所に位置し、名神の建設工事にともなって発掘されました。馬具や鉄刀とともに須恵器が出土し、時期的には6世紀後葉から7世紀初頭とかんがえられています。新芦屋古墳とは直線距離にして1.5㎞くらいしか離れていません。出土品も新芦屋古墳と似通っています。

新芦屋古墳の被葬者は誰なのか、フロアから鋭い質問が飛びました。「インテリの貴人」というのが藤原館長の答えでしたが、横穴式木室を採用した被葬者は最上位の階層ではないというのが菱田氏の見解でした。とはいえ、新芦屋古墳の被葬者が唯一、石棺に埋葬されていたことは地位の高さとも無関係ではないことが示唆されました。

12月22日、高槻市今城塚古代歴史館の主催で「中臣(藤原)鎌足と阿武山古墳」という市制70周年・中核市移行10周年の記念シンポジウムが開かれました。そこでは阿武山古墳の被葬者が中臣鎌足ではないかという説をめぐって関西を代表する考古学者たちが1日中議論を交わしました。遺品の特異性やその製作技術、葬儀に使用された土器の年代などからして、その蓋然性はきわめて高いが、文献との整合性に若干の課題を残すというのがその場の結論めいたものでした。これで弾みがついたので、高槻市はいよいよ阿武山古墳の再調査に踏み切るかもしれません。そうした動向も見据えながら、新芦屋古墳についても研究をすすめることができればと思っています。