特別館長だより 2020年

ページ番号1031057 更新日 2024年3月8日

北大阪ミュージアム・ネットワークのシンポジウム「大阪でEXPOを考える Ⅲ 大阪万博50年」について

2020年9月25日(金曜)

2020年9月13日(日曜)、大阪万博の閉幕式からちょうど50年の日に、上記のシンポジウムが国立民族学博物館で開催されました。あいにくのコロナ禍のもとではありましたが、会場には一般参加者が17名あつまり、ZOOMの参加者も28名を数えました。本来、北大阪ミュージアム・ネットワークの各館を紹介するパネル展示なども企画していましたが、3密を避ける意味からも見送られました。7回つづいた北大阪ミュージアムメッセも諸事情により今年度は申請しませんでしたので、このシンポジウムがネットワーク唯一の事業となりました。

第1部は基調講演と5つの報告から構成されました。民博会場の基調講演では𠮷田憲司民博館長が「’70大阪万博から’25大阪・関西万博へ」と題し、日本ではオリンピックと万博が皇紀2600年(1940年)以来セットとなっていること、また万博がこれまで博物館の生みの親となってきたことを指摘しました。太陽の塔の地下空間を埋めた民族資料の展示もまた民博誕生の契機となったこと、そしてプロデューサーの岡本太郎が「人間存在の多様さ」や「今を生きている共感」としてめざした展示が「フォーラムとしてのミュージアム」に取り組む民博にも引き継がれていることを具体的に提示しました。

その一方、太陽の塔の外部空間におかれた「世界を支える無名の人々」の写真が民博では固有名をもった個人として展示されるようになったことにも言及がありました。さらに2025年の大阪・関西万博に向けて、8つのテーマ事業(フォーカス・エリア)にそれぞれプロデューサーを配備することが70年万博とは異なる点の一つであることを示しました。最後に、霊長類としての遺伝的多様性にいちじるしく欠ける人類は文化的多様性によってのみ存続を保証されるので、万博の準備段階から参加国の協力をもとめ、ミュージアム同士の連携をはかるとともに、全国のマチとの多様なつながりを構築することが肝要であると提言しました。

報告のトップを切った五月女賢司氏(吹田市立博物館学芸員)は70年万博に先立ち自主的に万博のことを考えていたグループについて報告しました。それは梅棹忠夫、小松左京、加藤秀俊らの諸氏を核とする「万国博を考える会」であり、大阪万博の基本理念を構想し、岡本太郎らとともに陰に陽に万博にかかわったことについて考察しました。あわせて吹田市立博物館の秋季特別展「万国博覧会 “人類の進歩と調和”に至るまで」(2020年10月3日~11月29日)についても紹介しました。

つづいて正木喜勝氏(阪急文化財団課長補佐)は「人類の進歩と調和」という大阪万博のテーマのうち、お祭り広場の催し物にみられる「調和」に焦点を当て、①芸能的調和、②環境的調和、③国際的調和という側面が時間の経緯とともに重なり合って展開したことを指摘しました。①については群舞化、②については出演者と観客の一体化、人間と機械の一体化、人間の群舞と光の乱舞の一体化といった事例をとりあげました。③については公式の記録映画にみる各国の太鼓演奏カットの連続や人びとの交歓シーン、あるいはウ・タント国連事務総長と平和の鐘、皇太子殿下と盆踊りといった演出に「調和」の理念が見られると分析しました。

3番目の報告は「具体美術協会と大阪万博」と題する加藤瑞穂氏(大阪大学招聘准教授)によるもので、大阪大学総合学術博物館でおこなわれた特別展「なんやこりゃEXPO’70 大阪万博の記憶とアート」(2020年6月22日~8月2日)の第3室展示にかかわるものでした。とりあげたのは①具体美術まつり、②夜のイベント、③みどり館エントランスホール、④ガーデン・オン・ガーデン、でした。そこでは、これまで具体関連の美術展では取り上げられてこなかった文脈に光を当て、日本の美術館では紹介されてこなかった資料も含め、具体を万博との関わりについての考察がなされました。

4人目の報告者は岡上敏彦氏(元日本万国博覧会記念機構職員)で、「3つの悲しみのパビリオン」について語りました。それは①チェコスロバキア館、②カンボジア王国館、③ガス・パビリオンです。「悲しみ」という形容のついた理由は以下のとおりです。①は1968年の「人間の顔をした社会主義」の雰囲気を残したパビリオンでしたが、同館ホステスの一部はソ連船で本国に送還されたことです。②は国王のシアヌーク殿下が、ロンノル将軍に追放され、同館ホステスもクビにされたことです。③では会期中に天六ガス爆発事故が起こり、休館を余儀なくされたほか、ミロの壁画は国立国際美術館に移管され残りましたが、スロープの壁を飾っていたミロの手書きの作品は消滅してしまったことです。

最後の報告は長井誠氏(元大阪日本民芸館常務理事)によるもので、大阪日本民芸館の創設にかかわった大原総一郎(クラレ社長)についての考察でした。大原は18名のテーマ委員の一人で「立体音楽堂」を構想しましたが、それは実現困難となり、かわりに「日本民藝館」の出展へとつながりました。その際、関西財界の共同支援をうけたことが大きく、大原の逝去後は弘世現(日本生命社長)に引き継がれました。そして建物が恒久的施設としてつくられ、万博後、建物の所有管理は大阪府、運営は民間財団に任せたことが今日まで継承される最大の要因であったことを明らかにしました。

第2部のパネルディスカッションでは筆者がコーディネーターをつとめ、報告者からの補足説明や他の報告者に対するコメントなどをしてもらい、最後に橋爪節也氏(大阪大学教授)に阪大の特別展などに言及した総括的なコメントをいただきました。そして会場からの質問も受け付け、初のハイブリッド方式でしたが、20分ほどの時間オーバーで大過なく終了しました。

北大阪ミュージアム・ネットワークとしては1970年の大阪万博について地の利を活かした記憶と記録の掘り下げが今後とも必要であることを再確認しました。また、2025年の万博に向けても、ミュージアム同士あるいは地域同士の連携に貢献することが課題として浮上しました。今後のさらなる展開を期したいと思います。

(2020年9月18日)

コロナ禍の夏季(代替)展示 「吹田の名品展」と「新型コロナと生きる社会」

2020年8月19日(水曜)

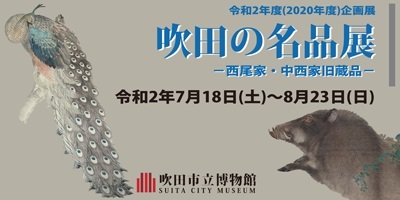

従来、吹田市の小中学校の夏休みに合わせて吹田の自然と環境をテーマとする夏季展示を実施してきましたが、今年はコロナ禍の三密を避けるために市民実行委員会による展示は中止せざるをえなくなりました。代わりに学芸員の自発的発意により二つの代替展示を夏季展示の会期(7月18日~8月23日)におこなうことになりました。ひとつは企画展「吹田の名品展 西尾家・中西家の旧蔵品」で、もうひとつはミニ展示「新型コロナと生きる社会 私たちは何を託されたのか」です。

「吹田の名品展」は池田直子学芸員と竹原千佳誉学芸員の担当で、特別展示室を会場としています。中西家の旧蔵品19点と西尾家の旧蔵品20点、計39点が選ばれました。当館では2012年度に春季特別展「大庄屋中西家名品展」と2014年度に春季特別展「近代趣味人の美意識 第11代西尾與右衛門の世界」を開催しており、今回はその“遺産”をひきつぐかたちで急きょ展示を企画しました。そのことを象徴するかのように、両年度の特別展のポスターやチラシで使われた名品が今回も看板に再登場しました(写真1)。長山孔寅の「木蓮に孔雀図」と上島鳳山の「猪図」です。このように近過去の“遺産”を活かすかたちでスピーディに取り組めたことがひとつの収穫でした。また、会場でお子様が参加できるクイズラリーを実施しましたが、とくに土曜・日曜には「吹博の会」のメンバーにもご協力をいただきました。

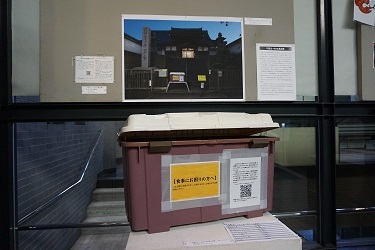

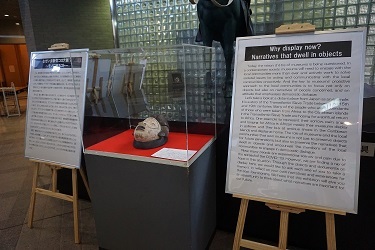

ミニ展示「新型コロナと生きる社会」は五月女賢司学芸員の発想から生まれ、ロビーを展示空間に活用しています。3月中旬から収集しはじめた地域資料が約130点ならんでいます。「入店制限」の張り紙や「がんばろう」の表示、市報や「政府が配布したマスク」、防護服に身を固めた医療従事者のマネキンなど、「いま」を伝えるモノばかりです。とくにマスコミに注目されたのは千里寺に置かれた「食事にお困りの方」に提供された食品保管箱です(写真2)。また、モノばかりでなく、いまおきているコトを記録し、後世に伝えることを強調している点も特徴のひとつです。そのために自由に体験をつづるコーナーも設けられています。さらに、英文表示が目を引きます(写真3)。コロナ禍はグローバルな現象でもあるからですが、地域博物館の役割を拡大する試みでもあります。

ミニ展示のほうはマスコミ、とくにテレビ局の取材が目だちました。きっかけはNHK大阪放送局のローカル・ニュースでしたが、NHKの全国ニュース(くらし☆解説)にも取り上げられました。また台湾のテレビでも放映されたり、アメリカの華人系新聞の最大手でも報道されたりと、国際的な関心をよんだようです。

新型コロナウイルス感染症はいまだ収束の気配を見せていません。重苦しい雰囲気のなか、市民とともにある地域博物館も創意工夫がもとめられています。当館でも秋には市内で開催された70年大阪万博の50年を記念する秋季展示がひかえています。コロナ対策を講じ、三密を避けながら、ヴァーチャルな展示・解説手法を取り入れて、リアルにも実施しようと計画しています。関係各位のご支援・ご協力をあらためてお願いする次第です。

(2020年8月16日)

新型コロナウイルス禍の渦中で

2020年5月15日(金曜)

新型コロナウイルスの感染がパンデミックとなり、おおくの方が亡くなられ、心を痛めております。当館も2月19日からイベントが中止となり、3月6日からは展示室も閉鎖される事態となってしまいました。準備していた春季特別展「神崎川展 川港・吹田のものがたり」(4月25日~5月31日)も中止となりました。図録も完成したのに、残念です。6月からの「さわる月間」と西村公朝作品の「企画展」も断念せざるをえなくなりました。さらに市民が主体となった実行委員会が鋭意企画中であった、夏季展示「めぐる、かわる、つながる 生命の循環のふしぎ」も今年度の開催は中止となりました。

4月7日に国の緊急事態宣言がだされ、大阪が指定地域となった以上、仕方のない措置とはいえ、耐え忍ぶのも長期間となるとつらいものがあります。とりわけ先行きがみえない不安は多くの人に重くのしかかっています。ウイルスとの戦いは医学的な領域が主戦場となっていますが、一刻も早く治療や予防の手立てが講じられることを願ってやみません。

さて、当館では4月1日にあたらしい人事がスタートしました。高橋真希学芸員が館長に、池田直子学芸員が副館長に就任しました。藤井裕之副館長は3月末日で退職し、4月からは再任用で業務に当っています。また考古学が専門の竹原千佳誉学芸員が新規採用されました。他方、わたし自身は特別館長という肩書をもつこととなりました。したがいまして、「館長のページ」は「特別館長のページ」へと衣替えしています。

上記の学芸員に五月女賢司、河島明子の両名を加えると6名の学芸員体制ということになり、平成21年度以来のことだそうです。このようにフレッシュで、かつ強化されたメンバーでスクラムを組もうとしていた矢先、コロナウイルス禍で出鼻をくじかれた格好となっています。博物館は行政サービスを担う施設でもあり、来館者がいないことはさみしいかぎりです。とりわけ学芸員総出で春の神崎川展に取り組んでいただけに、無念のきわみです。来年の春季特別展か企画展としてリベンジをはたしたいと思います。そして、期待に添えるようさらに練り上げたいと思っています。

また、夏季展示にむけて市民実行委員会の皆さまがたが知恵を出し合い、準備を進めてきた段階で中止となったことも残念です。こちらも来年、そのレガシーを引き継ぐ形での展開を願っています。

(春季特別展の本来の開幕日、4月25日に記す)