特別館長だより 2017年

ページ番号1031060 更新日 2024年8月26日

アスタナ訪問記(下)

2017年11月18日(土曜)

アスタナがカザフスタンの首都になったのは1997年です。それまではキルギスとの国境に近い南部のアルマトイがソ連時代からの都でした。新首都建設に当たって設計のコンペに勝利をおさめたのが黒川紀章氏であったことは先回も述べたとおりです。かつてのブラジリアがそうであったように、内陸部の開発が遷都の主眼だったのでしょう。建築家や都市設計家にとっては存分に腕をふるえるのが新首都の建設です。象徴的なモニュメントや奇抜な建物が目を引きましたが、そのうちのひとつがバイテレクと名づけられた塔でした。バイテレクとはカザフ語でポプラを意味し、その樹上に聖なる鷲サムルークが産み落とした黄金の卵が載っていました。遠くから眺めただけで登ることはできませんでしたが、それと同じモチーフの造形物が万博のカザフスタン館の1階にも展示されていました(写真1)。ただし、その周囲の壁面には巨大な龍の映像が投影されていて、はげしく動きまわる姿はまさに龍(中国)が鷲(カザフスタン)を脅かしているようでした。そう感じた一因は、「一帯一路」という習近平主席の構想が最初に打ち上げられたのが万博会場から目と鼻の先にあるナザルバエフ大学だったからです。ちなみに、この大学は、1991年の独立以来ずっと政権を担っているナザルバエフ大統領の名を冠しています。

中国がアスタナ万博にそそぐエネルギーは他国を圧倒していました。中国館では石油化学、太陽光、原子力、風力、電気などの「未来のエネルギー」(アスタナ万博のテーマ)の最先端技術を展示するだけでなく、万博の歴史そのものを示すショーウインドーとして万博館の運営主体となっていました(写真2)。それは2010年の上海万博跡地に建てた万博館のサテライト館のようなものでした。中国はさらに万博会場を舞台に毎日のように外交をしている、とはアスタナ万博日本政府代表である中村富安氏の弁でした。日本を含めふつうの国はナショナルデーを外交のピークとするのに対し、中国のミッションが来ない日はないと言うのです。これまでの万博研究で外交や政治の場としての役割に注目した研究は少なく、盲点を突かれたような思いがしました。

その中村代表がカザフ人は親日的であると指摘したあと、日本とカザフスタンの共通点として原爆の被災地であることに言及しました。セミパラチンスクが旧ソ連時代の核実験場だったこと、しかもそこには20万人の人々が生活していたことなど、日本ではほとんど知られていません。世界の被爆国は日本だけではない、と言ったのは駐カザフスタン大使の川端一郎氏でした。川端大使が国立博物館で開催されていた原爆の企画展示コーナー(写真3)の開会式に出席し、被爆国の代表として挨拶をしていたのを団員の一人が朝のTV番組で確認していたこともあり、日本との意外なつながりを感じました。

川端大使からはテーマパークのカザフ民族村(Etnoaul)への訪問をすすめられ、帰国の日の朝から出かけていきました。その日はたまたま日本の流鏑馬を隣接の競馬場で披露する日に当たっていて、準備状況をスタンドから眺めることができました。残念ながら午後の実演は観覧できませんでしたが、帰国後、運よくテレビのニュース番組で紹介されているのを見ることができました。

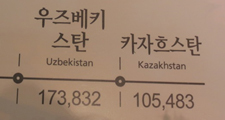

アスタナへの行き帰りは仁川経由だったので、乗り継ぎの時間を利用し、帰途、仁川市の韓国移民史博物館を再訪しました。というのも、カザフスタンに移住したコリアンのことがどう展示されているかを確認したかったからです。戦前、旧ソ連の沿海州に住んでいた朝鮮族の人びとがカザフスタンに強制移住されました。日本統治下にあった朝鮮半島との連絡を絶つことが目的でした。日米開戦にともない、アメリカ西海岸に住む日系人が根こそぎ内陸部の収容所に強制移住させられたことと似ています。ただし、同館の展示では詳しい解説はなく、ただカザフスタンへの移住人数しか表示されていませんでした(写真4)。(11月15日)

アスタナ訪問記(上)

2017年9月6日(水曜)

アスタナ万博へ

2017年8月上旬、カザフスタンのアスタナ万博に行ってきました。アスタナ万博はいわゆる「認定博」であって、開催期間は3ヵ月以内(実際は2017年6月10日~9月10日)とされています。2015年のミラノ万博と2020年のドバイ万博という半年にわたる「登録博」のあいだに唯一はさまれた博覧会です。「認定博」とはいえ中央アジアでは初であり、イスラーム圏での開催という点でも先陣を切っており、ドバイにつながる万博です。

テーマは「未来のエネルギー」。BIE(パリに本部を置く国際博覧会事務局)主催の博覧会では1933年のシカゴ万博以来、特定のテーマを掲げることが多く、1970年の大阪万博では「人類の進歩と調和」だったことは言うまでもありません。1990年代から人類が直面する諸課題をテーマに据え、2005年の愛知万博では「自然の叡智」がとりあげられました。

アスタナは草原のなかに忽然とあらわれた、いかにも人工的な計画都市です。1997年に首都に定められ、翌年の国際コンペで設計は黒川紀章建築都市設計事務所に決まりました。

その意味でも日本とのつながりは切り離せません。都心のビル群は四角四面ではない、それぞれが個性を主張している前衛的な建物ばかりです。「未来都市」と形容されるのもむべなるかなです。

万博会場

万博会場は空港から都心に向かうちょうど中間点にありました。まるい地球儀のようなカザフスタン館がランドマークです。

それは円形にレイアウトされたパビリオン群の中央に聳えたち、遠くからでも認識できる万博の顔となっていました。国際機関や各国のパビリオンはその円周上に見事に配置されていました。

設計は、ザハ・ハディッドらの強豪を抑えてコンペに勝利したシカゴを本拠地とするAdrian Smith + Gordon Gill Architecture Company(AS+GG)です。AS+GGは世界一となるサウジアラビアのジッダ・タワー(旧キングダム・タワー、高さ約1000m)を請け負っている会社です。また、ドバイ万博の中核となるアル・ワスル・プラザの国際コンペを勝ち取ったところでもあります。省エネや代替エネルギーに積極的に取り組み、環境にやさしいコミュニティ建設に意欲を燃やしている会社です。そして「未来のエネルギー」をテーマとするアスタナ万博では太陽光や風力を活用する発電を心がけ、万博後にはオフィスや研究所、商業施設や宿泊施設、行政機関や教育機関をそなえた町づくりをめざしています。

カザフスタン館

球体のカザフスタン館は太陽をあらわしていると言われています。カザフスタンの国旗にも太陽とその光線が草原鷲(ステップ・イーグル)とともにあしらわれています。カザフスタン国立博物館のエントランスホールの上空にも巨大な太陽と鷲の造形が展示されていました。

さらにカザフスタン館全体が太陽光発電所になっているというAG+GG社の見解もあります。

しかし、わたしには太陽は太陽でも、光線やエネルギーの象徴であるよりも、天穹に君臨する存在のように思えました。うがった見方かもしれませんが、カザフスタン館を中心に円周上に配置された建物群がカザフ遊牧民の移動用天幕(カザフ語でユルト。民博の展示資料でもある)のように見えてしまったのです。太陽は天幕の真上にある天窓から光を注ぐ存在です。天幕は格子状の壁面と棒を放射状に組み合わせた天井面で構成されていますが、各国のパビリオンは壁面に沿うように配置されているかのようです。中央部の空間にはレストランや休憩所など食事や憩いの場となっているところが、いかにも天幕内の居住空間を想起させるデザインでした。しかも、公衆トイレはパビリオンのさらに外周に配置されていました。これは遊牧民にとっての草原がトイレ空間でもあることと合致しています。まだAG+GG社がユルトをモデルに会場を設計したことの確証は得られていませんが、ひとつの仮説として温めているところです。

パビリオン展示&パフォーマンス

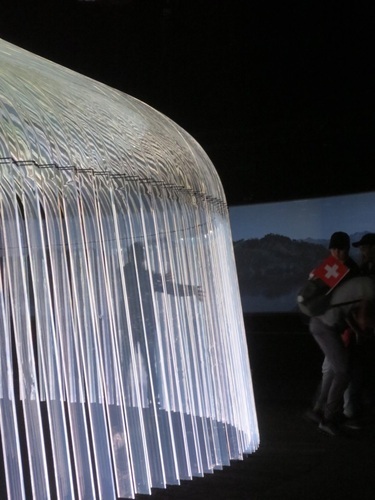

いくつかのパビリオンはカザフスタンをそれぞれに意識した展示やパフォーマンスに取り組んでいました。たとえば日本館は省エネ、新エネなど技術力ををアピールしていましたが、40名近くの日本人アテンダントはカザフ語、ロシア語、英語での解説をおこない、展示にもカザフ語を使用していました。他方、韓国館はカザフのチョッキを着た男性とチマチョゴリの女性が演じるパフォーマンスで高い人気を集めていました。一方、イギリス館では、天幕の骨組みを模した造形物に来館者が働きかけることで、環境の変化を引き起こすインタラクティブな映像表現を体験させていました。

しかし、多くのパビリオンは自国の代替エネルギーを含む取り組みを紹介していました。そこでも太陽光と風力は目立ちましたが、タジキスタンのように水力の豊かさを誇示するところもありました。熱心さが伝わってきたのはタイです。というのも象の糞を燃料として利用していることを示すのに、象のお尻と巨大な糞を展示していたからです。

残念だったのは、カザフスタン館(あるいはテーマ館)の展示にはアマテラス(太陽光)、風神(風力)、黒部ダム(水力)が紹介されているとの情報を得ましたが、確認できなかったことです。どなたかご教示ください。(9月1日) <つづく>

村居正之作品展を訪ねて

2017年7月12日(水曜)

2017年6月23日(金曜)、阪急うめだギャラリーで開催されていた村居正之先生の作品展を見てきました。

吹田市千里山にアトリエを構え、大阪芸術大学でも教鞭をとっている村居先生の50年の歩みが一望できました。岩絵具の群青を一面に敷いた作品には吸い込まれるようです。とくにギリシャの遺跡があたかもブルーのエーゲ海に浮いているような一連の大作には惹きつけられます。またニューヨークのマンハッタンに灯りがともっている、写真のような作品も若かりしときの労作であることも知りました。村居先生の絵画は洋画のように見えて実は日本画。その秘密もアトリエのコーナーで納得できました。

村居先生は本年度を最後に大阪芸術大学を退職されるそうで、50年の歩みを振り返る展示となったそうです。同大学のギャラリーでも、記念の展示がおこなわれるとうかがいました[7月16日(日曜)~7月28日(金曜)11時00分~18時00分(最終日は15時00分まで、7月23日(日曜)は休館)於 大阪芸術大学芸術情報センター]。

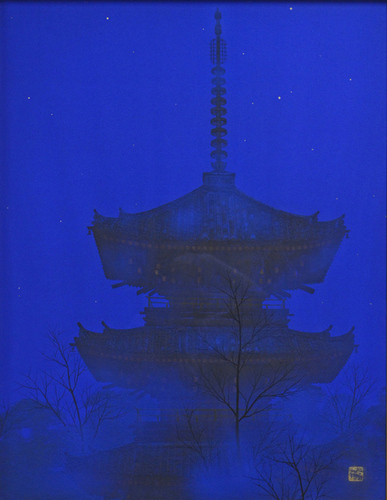

当館の応接室ギャラリーでは村居先生の絵を2点、常時、展示しています。現在は「冬の空」と「法隆寺秋色」を見ることができます。「冬の空」は群青をバックに法起寺(ほうきじ)の三重塔が浮かび上がった構図となっています。【現在作品は展示されていません。※2024年8月追記】

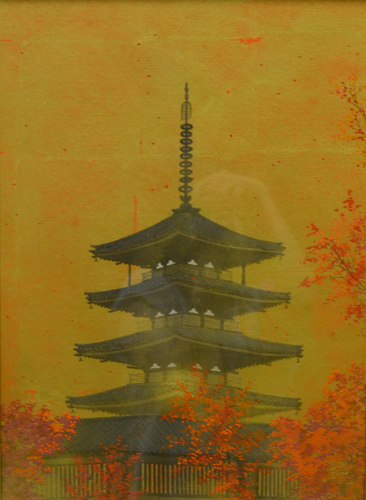

「法隆寺秋色」では五重塔が描かれ(写真3)、いずれも古都奈良の季節の彩を仏塔で表現した作品です。

なお、南千里の千里ニュータウンプラザのエントランスホールには吹田市に寄贈された大作「デルフィの星」が常時展示されています。ブルーの神殿に吸い込まれたい方にはこちらがおすすめです。

文人画家と飲酒・喫茶 田能村竹田展に寄せて

2017年5月25日(木曜)

4月末から「田能村竹田展 吹田・なにわを愛した文人画家」をおこなってきましたが、諸先生の講演を聞けば聞くほど、文人画家というものが趣味人であり、教養人であることが立体的にわかってきました。しかも彼らは交友を求め、酒杯をかさね、群れていたことも明らかになってきました。素封家の面々も文人たちをもてなす一方、みずからも書や画に親しみ、楽しんでいたようです。

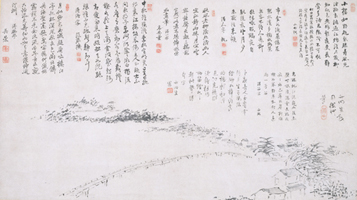

文人たちはことのほか自分たちだけで中国趣味とでも言うべき世界を演出していました。本展示でそれをもっともよく表している作品が「難波橋眺望図」(大阪歴史博物館蔵)です。なぜなら、田能村竹田が土佐堀川の梅檀木橋の東側に転居したその晩、篠崎小竹らの友人を招き、宴を催して、この作品を残しているからです。しかも即興で「こより」を使って絵を描き、友人たちが漢詩を分韻して五律の詩を添えています。これはおめでたい酒席であり、興に乗って一気に描いたにちがいありません。詩文も酒の勢いを借りで作ったのでしょうか。

ほんらい文人画家は職業画家とちがい、非専門家として、売るためではない絵をみずからの楽しみのために描いていたのです。それゆえに酒に酔って筆を執ろうが、「こより」を執ろうが、文句を言われる筋合いではなかったのです。それどころか、竹田と大坂持明院で肝胆を相照らした浦上玉堂の場合は、飲酒によって心中の興趣を高め、胸中の情景を描いたと言われています。飲酒の高揚が筆致の濃淡に作用し、独特の画風を生んだとさえ指摘されているのです。

竹田は文政12年(1829年)、頼山陽や篠崎小竹らと箕面の紅葉を愛でた後、伊丹の酒造家、坂上桐陰宅にて剣菱を飲み、おなじ酒造家の岡田家から提供された台柿を味わい、それがすこぶる美味だったところから、「柿記」を描き、頼山陽が賛を添えています。これも酒席の興趣に駆られた作品と言えます。岡田家の当主が柿衞を号したのは、そこに由来しています。

(複製・公益財団法人柿衞文庫所蔵)

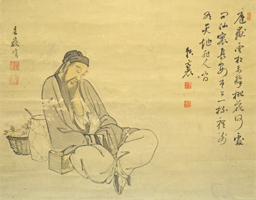

本展示には「酔李白図」(書:伝頼山陽、画:鼎春嶽、関西大学図書館蔵)も展示されています。文人にとって中国と日本を問わず、唐詩人で「詩仙」と称された李白は理想像だったことでしょう。頼山陽もまた酒豪で知られている人物です。

もちろん文人画家にも椿椿山(つばき・ちんざん)のように「飯少なく・・・酒を飲まず、女に近付かず、煙草を喫せず、故に十少と称す」と評された人物もいます。しかし、文人の多くは酒のみならず、茶も好んだ人が少なくありません。とくに売茶翁(ばいちゃおう)由来の煎茶をたしなみ、文人煎茶を楽しみましたが、竹田も例外ではありませんでした。

文人煎茶を論じた論考は結構あるのに対し、文人飲酒の論文は管見のかぎり皆無です。酔興(すいきょう)な方の出現を心待ちにしています。

《追記》

やはり酔興なお方はすでにおられました。鎌苅宏司先生(大阪学院大学教授)のご教示により、松浦清「飲酒詩を画賛とする米山人の飲酒画について」『美術フォーラム21』第17号(2008年)という興味深いエッセイを拝読しました。竹田とも交流のあった岡田米山人こそ飲酒画の達人であるとの趣旨です。たとえば《夏渓借琴図》は李白の七言絶句「山中対酌」をふまえ「伯牙断琴(絶琴)」の故事を念頭においた作品であるという解釈です。さらに弦のない不思議な琴は陶淵明の故事に拠っていて、陶淵明-李白-米山人という連鎖の上に成立していると分析されています。また酒杯を持つ米山人の自画像も洒脱です。文人画家は酔いに任せて筆を執ることも多かったとされていますが、米屋の米山人は扱い品のエキスを存分に楽しんでいたようです。

展示されている米山人の作品は頼山陽が上新田村で薬酒を製造している山田家に向かう場面を描いています。頼山陽は馬に乗り、従者は琴を抱えています。これもまた飲酒画といって差し支えないでしょう。(6月2日)

地域博物館シンポジウム 小規模館が地域に対して果たす役割

2017年3月22日(水曜)

2017年3月12日(日曜)、表記のシンポジウムが当館、全日本博物館学会、日本ミュージアム・マネージメント学会(JMMA)近畿支部の主催で開催されました。後援には国際博物館会議地方博物館国際委員会(ICOM-ICR)、小規模ミュージアムネットワーク、JMMAコレクション・マネージメント部会が名を連ねました。プログラムは以下のとおりです。

- 開会挨拶:中牧弘允(吹田市立博物館 館長)

- 趣旨説明:五月女賢司(吹田市立博物館 学芸員・全日本博物館学会 委員・JMMA近畿支部幹事)

- 基調講演:「1970年代以降の地域博物館が目指していたこと」

布谷知夫(全日本博物館学会 会長・三重県立総合博物館 特別顧問)- 事例報告①「みんなで街を楽しむ『鳴く虫と郷町』」

坂本昇(伊丹市立生涯学習センター 副館長・伊丹市昆虫館 副館長) - 事例報告②「再生のための博物館運営と地域社会」

垣内敬造(篠山チルドレンズミュージアム 館長) - 事例報告③「小さくてもキラッと光る博物館運営」

福田和浩(八尾市立しおんじやま古墳学習館 館長)

- 事例報告①「みんなで街を楽しむ『鳴く虫と郷町』」

- パネル・ディスカッション

- パネリスト:布谷知夫、高田みちよ、坂本昇、垣内敬造、福田和浩

- コーディネーター:五月女賢司

- 講評:山西良平(西宮市貝類館 顧問・大阪市立自然史博物館 前館長)

- 閉会挨拶 五月女賢司

趣旨説明はチラシをそのまま引用しますが、実際には簡略になされました。

日本では高度経済成長期を経るなかで、地方や地域をあらためて見直すという時代的な要請を受け、1970年代に醸成された「中央」に対置する「地方」という思考構造のもと、市町村立の小規模館が都道府県立の博物館と共に1980年代初め頃から競って建設されました(1)。しかし、ハード面での充実化の一方で、設立目的や理念が希薄だとする指摘を受けることとなります(1)。それらの反省を踏まえ、参加型を運営の軸とする第三世代論をはじめとする新しい博物館像が登場したのです(2)。

現在は、その設立目的や理念などから、市町村などが設置・運営する小規模館は「地域博物館」を志向する館が多いと思われます。その意味で、1970年代以降盛んに議論された「秋田学」や「地域志向型博物館」などの地域博物館論を踏まえた上で、小規模館の理念や実践、組織運営などが多様化・広範化する今日における、多様で現代的な「小規模地域博物館」像を検討することが、いま求められています。

また、日本博物館協会が報告書「『対話と連携』の博物館」(2001)を出した前後からみられる様々な連携事例の中でも、人材や知識・経験・技術の相互補完が可能な連携として構築された小規模ミュージアムネットワークを取り上げ、その課題や展望を議論するとともに、こうした新たな動きを地域博物館論の中でどのように位置づけることができるかも併せて考えてみたいと思います。

引用文献

- 中野知幸(2011)「地域博物館」・「地域博物館論」『博物館学事典』、雄山閣、pp.219-220。

- 伊藤寿朗(1991)『ひらけ、博物館』、岩波書店。

趣旨説明のなかで市町村立の博物館は5700を数える博物館全体の7割近くを占めること、また全体の6割近くが歴史民俗系であるとの指摘がなされ、小規模博物館は5人未満の常勤学芸員で、中規模は5人から10人未満という形式的な目安も提示されました。

基調講演で布谷氏はまず「地域博物館」の定義を整理して紹介しました(写真1)。かつて地方博物館(県郡)は国立博物館の"コピー"に甘んじ、さらにその下に郷土博物館(市町村)が位置づけられていた。しかし、秋田県立博物館の「地元学」を皮切りに「地域博物館」としての主張がなされるようになり、そのひとつの結実として平塚市博物館の誕生(1976)がある。そこでは①総合博物館であること、②行政の区割りではないこと、つまり市域に限定されないこと、③地域住民に何度も利用してもらえること、の3点が特徴としてあげられる。地域博物館は総合性と参加性を重視し、中央志向型でも観光志向型でもなく、地域の生活者をリピーターとして自己教育力(学習能力)をもたせる方向へ進むことが期待され、それには大型の博物館よりも中小の博物館こそふさわしいとする、いわゆる「第三世代の博物館」の議論(伊藤寿朗、1986)につながった、ということが指摘されました。次に、地域博物館が何をめざすのかについて、①地域の範囲、②利用者とのかかわり、③地域社会とのかかわり、④地域産業・観光とのかかわりについてさまざまな問題を提起し、地域博物館が地域の特徴を生かして地域社会に影響力をもち、博物館に閉じこもるのではなく、水平型のネットワークを通じて多彩な連携をはかり、産業や観光など地域全体を変えるような活動につながる道筋が示されました。

つづいて、基調講演をうけた3つの事例報告がなされました。最初は、伊丹市昆虫館が毎年9月に10日間ほど開催している「鳴く虫と郷町」というイベントの紹介がなされました。昆虫館が鳴く虫の虫かごを提供し、草むらではなく街中のあちこちで虫の音を聴き、秋を実感する体験型の風物詩になっている様子が生き生きと伝わってきました。次の篠山チルドレンズミュージアム(ちるみゅー)は休館の憂き目を味わい、そこから復活を遂げた小規模館ですが、新たな運営体制の要点として、①地域の課題への取り組み、②何のミュージアムかよりも、誰のためのミュージアムかを優先する「クライアントセンタード」の思想、③そしてその両立があり、館長が地元出身のデザイナーという特異性を生かした博物館運営の実態が報告されました。最後に、八尾市立しおんじやま古墳学習館の指定管理者である「楽古」の代表でもある館長から、同古墳と仁徳天皇陵などの巨大古墳を空から眺める「セスナ機古墳ツアー」や、「ゆるキャラ」ならぬ「こわキャラ」の「ハニワこうてい」が登場する各種の活動など、巨大な古墳には似つかわしくない、小さくてもキラッと光る運営という視点からの報告がありました。

パネル・ディスカッションで口火を切った高田みちよ氏(高槻市立自然博物館 主任学芸員)は今年で8回を迎えた「小さいとこサミット」の"創世記"を手短かに語り、知りあいネットワークの大切さを指摘しました。地域博物館をめぐる多くの論点のなかで、とくに参考になりそうなことを列記すれば、①ネットワークを組む際、「博物館天動説」ではなく「博物館地動説」の考え方、つまり博物館が地域の一員として振る舞うことが大切であること、②学芸員は"孤独"になりがちだが、がむしゃらにやるだけでなく、"疲労"対効果を考え、ビッグイベント一辺倒は避ける一方、日々の小さなイベントの積み重ねにもメリットがあること、③得意分野が限定され、小回りの利きやすい小規模館なればこそのレジリアンス戦略があり、逆境をはねかえす実践例に学ぶことが大切であることなど、示唆に富む議論が展開しました(写真2)。

講評でもシンポジウム全体をふりかえりながら、①博物館の外部性(外向き志向)、②ゆるいネットワークの構築例(例:西日本自然史系ミュージアムネットワーク)、③決裁に煩わされない小回りの良さ、④先に走ってあとで考える関西の風土、⑤楽しい仕事に従事する学芸員の性(さが)、⑥設置者責任、⑦PFI(コンセッション)方式など、経験者ならではの含蓄のある指摘がなされました(写真3)。

会場には博物館関係者のみならず、当館夏季展示の実行委員や博物館ボランティアの他、一般市民の皆さんなど、多くの市民が参加され、パネル・ディススカッションでは活発な議論の応酬がありました。

現代に問う 自然系ミュージアム

2017年1月21日(土曜)

新年早々、1月14日(土曜)午後1時から4時まで、北大阪ミュージアム・ネットワークのシンポジウムが高槻のJT生命誌研究館で開催されました。標題のテーマで、パネラーを含め参加者は56名にのぼりました。プログラムは以下のとおりで、ほぼ予定通りの時間内で進行しました。報告は8館からそれぞれ15分ずつなされ、討論時間は約40分でした。

プログラム

開催主旨説明 中牧弘允(吹田市立博物館館長)

- 「『生きている』を見つめ、『生きる』を考える生命誌研究館」

平川美夏(JT生命誌研究館全館活動チーフ) - 「『生きているミュージアム ニフレル』の取り組みについて」

小畑 洋(ニフレル館長) - 「昆虫の生き方」

久留飛克明(大阪府営箕面公園昆虫館館長) - 「『高槻の自然がわかるみんなの博物館』をめざして」

山本忠雄(高槻市立自然博物館館長) - 「子どもたちに伝える万博公園の自然」

横山京子(自然観察学習館館長) - 「里山管理と市民参加」

清水 敏(池田市緑のセンター所長) - 「体感型ミュージアム"オービィ大阪"開業1年を迎えて」

石川崇史(オービィ大阪館長) - 「文理融合をめざす大学博物館の取り組み」

宮久保圭祐(大阪大学総合学術博物館准教授)

全体討論 進行 中牧弘允(吹田市立博物館館長)

北大阪ミュージアム・ネットワークには54館が加盟していますが、自然・科学系に相当する展示をもつミュージアムはほぼすべて「揃い踏み」をした格好となりました。パネラー報告は学術研究を重視するところからはじまり、エンターテインメントを追究するところや地域密着型の活動を展開するところをはさみ、最後は文理融合の学術研究型に戻るという構成をとりました。それぞれにユニークな展示コンセプトや来館者(参加者)サービスを紹介しあったことで、さまざまな示唆をうけたこととおもいます。ここではわたしが興味深く感じた点のいくつかを述べておくことにします。

①革新

昨今ではイノベーションともよばれますが、各館の創意工夫による取り組みが目をひきました。わかりやすいのは最先端技術の導入です。ニフレルやオービィ大阪は最初から最新テクノロジーを駆使していますので、技術的なイノベーションにあたるかどうか疑問もありますが、従来の展示手法を革新したという点では刮目に値する点がいくつもありました。

ニフレルは水族館、動物園、美術館、博物館という伝統的枠組みを越え、トランスボーダーで果敢に勝負に出ています。たとえば種ではなく個体に焦点を当て、美しく見せ(魅せ)たり、檻をはずし、壁を取り払って、直に魚や動物にふれたり(ニフレルの語源)することに挑戦しています。たほうオービィ大阪はイギリス、BBCの超精細映像を駆使したり、厳寒体験や飛翔体験をリアルに「体感」させる装置を開発したりして、来館者満足の向上をはかっています。

万博公園内の自然学習観察館では子どもだけでなく、大人を対象とする「アジサイ挿し木教室」や「きのこの観察会」を催したり、森林セラピーという心身の健康をめざす活動をおこなったりして、来館者層の拡大をはかっています。高槻市立自然博物館(アクアピア)では親子体験に「分離と統合」という論理を当てはめ、父母には芥川での魚とり体験をしてもらう一方、子どもには魚の種類などの解説を展示場でおこなって、最後に親子ともども学習的な川遊びに興じるというプログラムを実践しています。

ところで、生命誌(バイオヒストリー)というのは中村桂子館長の造語です。38億年前に発生した細胞のゲノムDNA情報が今日の生き物に受け継がれている歴史を壮大に物語る施設はイノベーションの塊と称してもいいような迫力をもっています。

②連携

万博公園内にある諸施設は地の利を生かして相互連携の強化をはかっているようです。自然観察学習館は民博と一緒に「アイヌの手仕事 自然素材と織物を中心に」というイベントを企画したり、エキスポシティ内の無印良品とコラボして万博公園の自然素材を使った工作教室を開いたりしています。また、ニフレルとオービィ大阪も民博と共催の事業を各種展開しています。

大阪大学総合学術博物館の目玉であるマチカネワニはニフレルのフォトゾーンにリアルに"出現"し、来館者との記念写真におさまる人気スポットとなっています。

聴講者からの発言に、各館の強い点が報告されたけれども、弱い点についてはどうかという質問がありましたが、連携は弱点をカバーするうえで有効な手段であるといえます。娯楽と学術を融合・統合するに際し、北大阪ミュージアム・ネットワークは絶好の条件をそなえていると言っても過言ではありません。

③愛着

自然系ミュージアムでは生き物や自然に対する愛着を涵養することが重視されているようです。人文歴史系のミュージアムとなると郷土愛が持ち込まれたりしますが、自然系ミュージアムのアイデンティティにも愛着系があることに気づかされました。ハグロトンボの生態を調べて自然とふれあい、生き物に対する愛着をそだてる、といった取り組みはその一例です。昆虫には完全変態と不完全変態があり、前者が8割、後者が2割ということですが、それぞれの種はきわめて個性的な生き方をして種の存続をはかっています。そうした個別的・個性的理解も愛着につながるのでしょう。

万博公園の人工の森が「世界に誇れる森」であるという主張も一種の愛着の表現かもしれません。里山管理と市民参加もまた地元の自然にたいする愛着ぬきには進展しないでしょう。市民参加はすぐれて愛着系の連携のありようを示しているように思いました。

今回のシンポジウムには大阪市立天王寺動物園の園長さんや大阪市立自然史博物館の学芸員さんも遠方から参加され、貴重な感想やご意見をいただきました。これからもボーダーを越えて北大阪ミュージアム・ネットワークの輪を広げていければ幸いです。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。