すいはく日記

ページ番号1035938 更新日 2025年11月16日

2025年11月15日

エキスポシティで行われたエキスポ文化祭2025に参加しました。七尾瓦窯跡の軒丸瓦のイラストに自分で色ぬりしてつくる缶バッチは大人気。新芦屋古墳出土の馬具を身につけた馬のイラストのぬりえも好評でした。2026年の干支は午ですし、参加したみなさんにいいことがありますように。

2025年11月9日

開催中の秋季特別展関連イベントは、初日と11月1日の講演会、11月8日の知的障がい者向けワークショップ「Sama-Sama塾」inすいはくを経て、この日は「特別館長によるギャラリートーク」がありました。西村公朝が当館の初代館長だったこと、多くの作品や資料が寄贈・寄託されたこと、十大弟子それぞれのエピソードなど、特別館長目線でユーモアありの丁寧な解説を聞きながら、じっくり作品を鑑賞していただきました。

2025年10月18日

秋季特別展「生誕110年記念 西村公朝 十大弟子を彫る」が開幕しました。写真は初日の展示解説の様子です。今回の見どころは、西村公朝が数え80歳から一年に一体ずつ彫り上げた「十大弟子像」(京都・愛宕念仏寺蔵)。当館では10年ぶりの展示となります。展覧会では、清凉寺や大報恩寺の十大弟子像も写真で紹介していますので、それぞれの表現を味わってみてください。

2025年10月15日

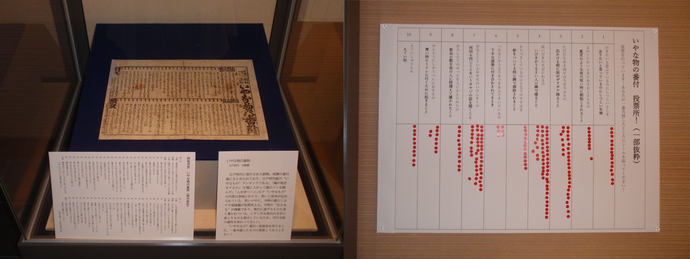

「大学生による館蔵品展×さわる月間」では、前近代班が「いやなものの番付」の投票を実施しました。

観覧者のみなさんが投票してくださった結果を発表します!

3位 30票「たびだちのあさ雨がざあざあふるの(出かける朝に雨がザアザア降ること)」

2位 41票「おなじこといふおやじのいけんきくの(何回も同じことをいうオヤジの話を聞くこと)」

1位 47票「高いびきのそばにねるの(いびきがうるさい人の隣で寝ること)」

みなさんのご意見はいかがでしたか?

2025年8月27日

夏季展示の期間中、「常設展示室で10こみつけよう!」というパネルを設置していました。夏季展示を訪れた子どもたちが、常設展示室にも足を運ぶきっかけとなるように準備しましたが、手に取っていただけましたでしょうか?常設展示室では、およそ2か月毎に展示がかわる「スポット展示」や、体験コーナーもあるので、来館したらぜひ覗いてみてください。

2025年8月23日

2025年度の市民による夏季展示もあすが最終日です。きょうは関連イベントとしては最後となる「パタパタちょうちょ」がありました。切り込みを入れた2本のストローを組み合わせて、ちょうのハネが動く仕掛けを作ります。スタッフと一緒にちょっと難しいハサミの使い方にチャレンジしたり、完成したちょうに展示室で色ぬりをしたり。未就学の子どもも楽しめる夏の定番イベントになっています。

2025年8月8日

この日は、体験イベント「チリモンをさがそう」がありました。暑い中でしたが、事前申込みをした9組の家族が参加しました。イベント中は、子どもも大人も一生懸命にチリメンジャコ以外の海の生き物(チリメンモンスター、略して”チリモン”)を探し出し、見つけたチリモンの標本製作を行いました。講義では、参加者全員が真剣に海洋生物の生態と海の現状について聞き入り、良い学習の機会となったようでした。

2025年8月6日

二日目の「すいはくこどもデー」が無事に終わりました。この日は熱中症警戒アラートが発表されていたこともあり、1階屋外で開催しようとしていた兵庫県立人と自然の博物館による「ゆめはく号がやってくる」を急きょ館内で行うこととなって、3階ロビーは写真のとおりのにぎわいに。ゆめはくの生きものと存分に触れあっていました。

2025年7月30日

一日目の「すいはくこどもデー」でした。申し込み不要のイベント目白押し!さらに観覧無料!ということで館内が終日たいへんなにぎわいでした。写真は吹田ヒメボタルの会の「ヒメボタル紙芝居」とすいはく自然発見隊の「おもしろ・ふしぎ実験」の様子。「おもしろ・ふしぎ実験」は二日目の8月6日にも開催しますのでお楽しみに。身近な材料で自然現象や宇宙空間をつくったり、きっと自由研究のネタにもなるはず。

2025年7月19日

市民による夏季展示「めぐる・かわる・つながる さがしてみよう!すいたの自然」が開幕しました!吹田の川の生きもの、鳥、外来種、ヒメボタル、スイタクワイなど、吹田の自然を紹介する展示がずらり。クイズやパズルで遊ぶコーナーもありますので、ゆっくりと涼みに来てはいかがでしょうか。

2025年3月1日

体験講座「昔のあかりと火おこし体験」がありました。講座室では灯明や提灯に火をともし、実際の明るさを体験しました。そのあと「まいぎり」で火おこしを体験!まさつ熱で火種をつくり、ろうそくを灯すだけ、ですが、これがなかなかの体力勝負。「昔の人のたいへんさがわかりました~」と楽しんでいました。

2025年2月16日

観梅会がありました。前半は「紫金山公園で会える鳥たち」について吹田自然観察会の小室巧さん、続いて当館特別館長中牧による「『梅干しと日本刀』再考」と題した講演会がありました。そのあと博物館南側の広場に集まった方々は、わずかでながら咲きはじめた梅を眺め、春の気配を感じていました。

2025年2月2日

エコおもちゃ作り市民塾のみなさんによる「手づくりおひな様」がありました。繊細な作業もありましたが、参加者が描いたニコニコ顔のおひな様がたくさん並び、ほっこりした気持ちになりました。

2025年2月1日

「大昔のアクセサリー~まが玉づくり~」がありました。古代人に変身した学芸員による、まが玉がつくられた時代やまが玉の種類の話を聞いたあと、削って削って削って・・・オリジナルのまが玉を作る人気イベントです。今回は当日先着順としたところ、午前の部も午後の部も受付時間まもなく満席になりました。次回の開催をお楽しみに。

2025年1月25日

体験講座「ミニチュア銅鏡づくり」がありました。ほぼ毎年この時期に開催している、すいはくの人気イベントです。原型は五反島遺跡出土の銅鏡「瑞花鳳凰麒麟さん猊文鏡」です。参加者は、実物の3分の1サイズの型に自分で合金を流し込み、鋳造したあと「鏡」になるまで磨き上げていきます。写真(下)は鋳造直後の様子。ここからサンドペーパーを徐々に細かくして磨く作業は体力と忍耐との勝負だったりしますが、ぴかっと光ったときのうれしさは格別です。

2024年12月1日

市報すいた令和6年11月号内の「吹田の教育のいま」に「博物館と学校教育」を掲載しています。小学校編、中学校編などさまざまの取り組みを紹介しています。

2024年9月4日

9月3日から、学芸員資格取得のために博物館実習を行う学生18人が来ています。学生たちは4つの分野に分かれ、9月7日までに展示を完成させることになっています。美術のグループは襖を展示するのですが・・・展示できるのは(スペース上)どちらかです。この日はどちらも並べて実物を見て、意見を交わしながら選んでいました。展示は9月8日から9月29日まで公開です。

2024年8月21日

万博記念公園内の自然観察学習館さんから、キツネとタヌキの毛皮(しっぽつき)をお借りしました。こんなにも触感がちがうなんて知りませんでした。8月25日まで展示しているのでぜひ確かめてみてください。

2024年8月18日

「ギョ・ぎょ・魚・魚釣り+廻る水族館」にクサガメたちが来ていました。魚釣りをして、水族館の工作をして、クサガメともふれあう子どもたちでにぎわいました。企画、準備、運営いただいた「まちなか水族館」のみなさん、ありがとうございました。

2024年8月1日

「博物館のお仕事とバックヤードツアー」を行いました。今回は美術編でミニ掛軸の工作をする時間を設けました。(設計図のオリジナルは世田谷美術館さんによります!許可いただきありがとうございました。)写真は収蔵庫内の粘着シートを説明しているところ。外から入るホコリや虫をキャッチするために置いているんですよ。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。