特別館長だより 2022年

ページ番号1031055 更新日 2024年4月29日

小山修三氏を偲んで

2022年11月25日(金曜)

小山修三氏が2022年10月26日に逝去されました。満83歳でした。縄文文化やアボリジニ研究を専門とする考古学者・文化人類学者です。国立民族学博物館を定年退職した後、吹田市立博物館の第2代館長に就任されました。在任期間は2004年6月1日から2012年5月31日までの8年2ヵ月です。この間、ひと言で表現すれば「市民に開かれた博物館」をめざして陣頭指揮を取られた、と言えるでしょう。とくに市民参画の展示会が功を奏し、来館者数は驚異的に伸び、全国から注目を集めました。その第一弾が2006年4月から6月にかけての「千里ニュータウン展 ひと・まち・くらし」でした。44人もの市民委員が手をあげ、アイデアを出し合い、展示品を持ち寄って、独自の企画を次々に実行に移しました。入居当初の様子を佐竹台の一室に再現したり、引っ越し荷物を積んだミゼットを走らせたり、特別展示室に限定されない展示やイベントを市民とともに積極的に推進されました。広報活動に市民ブログを活用したのも画期的でした。

千里ニュータウン展につづく第二弾は2007年秋の特別展「’07EXPO’70 わたしと万博」でした。このときも31名の市民委員が参画し、図録を見ると記念の写真や個人蔵の品々があふれ、さまざまな想い出が綴られています。そして小山館長は図録の結びで「準備を進めているうちに、当時の中堅層から子どもまで、今でも万博が市民の心に大きなインパクトを残していることがわかりました。展示だけでなく、多くの催しで、あの巨大な祝祭を追体験できるしかけを用意していますので、楽しみにおでかけください」と述べています。

小山館長の脳裏には「低迷する日本の博物館」という認識があり、それを克服する最大の方策が「市民に開かれた博物館」でした。在任期間中の展示では上記二つの展示に加え、2011年度春季特別展「万博市民展 千里から上海へ」がありました。2ヵ月あまりの会期中に関連イベントは驚くべきことに57にものぼっています。市民の圧倒的な協力の賜物と言うほかありません。他方では、自然や環境をテーマとする夏季展示を市民とともに実行委員会を立ち上げて着手されました。まずは「吹田の景観を掘り起こす」(2006年、2007年)、そして「千里の竹」(2008年)、さらにヒメボタル(2010年)や災害(2011年)をとりあげる展示につながりました

誰もが楽しめる「ユニバーサル・ミュージアム」の取り組みも特筆に値するものでした。これは国立民族学博物館の広瀬浩二郎准教授をアドバイザーに迎え、「触常者」を主な対象とする「さわる展」(2006年~)として結実しました。「触常者」とは「健常者」=「見常者」に対比させた広瀬氏の造語であり、触ることを日常とする生活者のことです。そして、「ユニバーサル」に込められた意味とは「触常者」のみならず「見常者」にも楽しんでもらうことでした。その一方、初代館長の西村公朝氏の作品である、触れてもらうための「ふれ愛観音」はもとより、西村館長が当館のために調達したレプリカの聖観音像なども「さわる展」では大いに活用されました。

小山氏が吹博に残した遺産は数え上げていくと切りがありません。わたし自身も多少協力した「万博市民展 千里から上海へ」(2011年)のこと、また梅棹忠夫写真展(2011年)や小松左京写真展(2012年)のことも思い浮かびます。展示以外にも喫茶ミリカや各種の食イベントも忘れることができません。三代目館長だった小生がどこまでその遺産を受け継ぐことができたか、まことに心許ない限りですが、遺産を食い潰したと言われないように、特別館長としてあらためて心がけていきたいと思っています。

なお、市民ブログにも追悼のコメントを寄せていますので、ご覧ください。

千里文化財団の「理事長徒然草」にも追悼文を掲載しています。

(2022年11月19日)

2年越しの神崎川展

2022年11月10日(木曜)

秋季特別展「神崎川展 川港・吹田のものがたり」(2022年9月23日~10月30日)が無事終了しました。といっても、本来は2020年春に開催される予定が、コロナ禍で延期になっていたものでした。図録までつくり、資料も借用していた段階で涙をのんだ展示だったので、今回はリベンジのような格好となりました。関連イベントも5回の講演会は予定通りすべて実施できました。ただし、定員枠40名のため、抽選に漏れた方々には申し訳なく思っています。史跡見学会も会期中に神崎川河口の尼崎でおこなわれました。学芸員による歴史講座は割愛しましたが、展示場での解説を3回に分けて実施することができました。

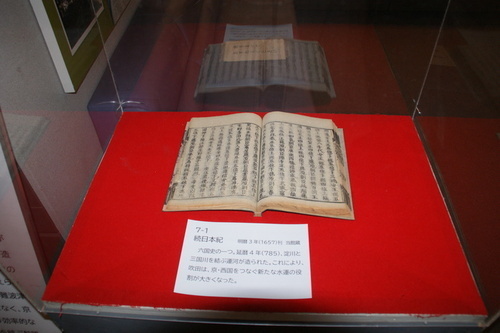

神崎川はもともと三国川(みくにがわ)と呼ばれ、『続日本紀』にその名が出てきます。三国とは丹波、摂津、山城の三国(さんごく)にまたがるところから命名され、淀川とは別の水系として尼崎に流入していました。ところが延暦3(784)年、長岡に都が移り、その新都建設のために翌年、三国川と淀川をつなぐ運河が掘削されました。これが三国川の文献上の初出です。神崎川と称されるようになったのは室町末期からであり、河口の「神崎の渡し」に由来するものと考えられています。

神崎川は京と西国をむすぶ水運の大動脈となり、当館も学芸員総動員で取り組んだのが本展示でした。結果として、特別展示場だけでなく、ロビーと常設展示場の一部もつかって、古代から近代にいたる展示を構成しました。展示の大項目(大コーナー)は「神崎川の誕生」、「神崎川の開削と発展」、「神崎川の付け替えとその後の展開」の3つでしたが、淀川水系との対比も心がけ、水辺の暮らしや文化の往来にも注目しました。詳細は図録を参照していただくとして、やや詳しい解説は当館ホームページの「バーチャル・ミュージアム」にある「バーチャル特別展示室」をご覧いただければさいわいです。

最後に、ひとこと補足しておきたいことがあります。それは安威(あい)川(がわ)ダムの現況についてです。神崎川展の会期終了後、神崎川最大の支流である安威川をさかのぼり、京都府亀岡の入口まで久しぶりにドライブしてみました。山裾の安威川ダムはすでにその威容をあらわし、試験的な貯水もはじまっていました。ダムの南側には巨大な橋がかけられ、あたらしいトンネルも開通していました。水没する集落の代替地の造成も進んでいました。他方、上流の採石場周辺は砂塵が立ちこめ、ダンプやトラックが以前にも増して排気の爆音をとどろかせていました。治水を目的とする都市型の安威川ダムは100年に一度の水害からも下流の住民を守ってくれるそうです。安威川は行政的には隣接する茨木市を主流域としているため、日頃あまり注意をはらわずにいましたが,水系としてとらえる視点が欠かせないと実感した次第です。

(2022年11月10日)

吹田事件から70年

2022年10月25日(火曜)

いわゆる吹田事件は1952年6月25日の早朝に起こりました。前日夜、待兼山の大阪大学校庭で朝鮮戦争に対する反戦平和集会が開かれ、その参加者ら約900人が二手に分かれ、翌朝、吹田操車場内や産業道路でデモ行進をおこないました。その間、米軍車両2台と警察車両1台に火炎瓶などを投げ、沿道3カ所の派出所にも投石などをおこない、吹田駅で待ち構えていた警察隊によって数十人が騒擾罪(騒乱罪)で現行犯逮捕されました。その後、300人近い逮捕者のうち111名が起訴され、第1審(地裁)、第2審(高裁)ならびに最高裁まで20年にわたる裁判が続きました。最終的には、高裁で騒擾罪は無罪が確定し、威力妨害については有罪・罰金の執行猶予となり、最高裁では上告棄却となりました。

このたび吹田事件の元主任弁護人である石川元也氏から裁判記録全体が一括して当館に寄贈されました。それを受けて、10月16日(日曜)、「朝鮮戦争と吹田事件 吹田市立博物館所蔵資料の特色」と題して石川元也氏による講演会が開かれました。本来は2年前に開催する予定でしたが、コロナ禍のため実現できずにおりました。結果として、吹田事件から70年の節目にあたる今年、ようやく実施することができました。

石川氏は91歳のご高齢にもかかわらず、起立したままレジメをもとに1時間の講演をこなされました。まず、吹田事件の概要を述べられ、その背景としての朝鮮戦争について講じるとともに、メーデー事件等にも触れられました。そして本題である吹田事件の裁判について詳説され、寄贈資料の特色についても解説されました(*)。聴講者はコロナ対策の関係で40名に限定されましたが、吹田事件をよく知る関係者も含まれ、30分ほどの質疑応答も活発におこなわれました。 *詳しくは石川元也 2020『創意 事実と道理に即して刑事弁護60年余』日本評論社、75-95頁。

わたしは石川弁護士に3年前の近畿長野県人会ではじめてお会いしました。そのとき、そろそろ大阪市内の弁護士事務所を閉じるので、吹田事件の裁判記録などの関連資料を当館に寄贈したいとの申し出を受けました。これは吹田市にかかわる貴重な資料であり、後世に残すべき保管場所として当館もふさわしい施設の候補であると考え、2020年度内に搬入を完了しました。しかし、コロナウィルス感染症という“伏兵”のため資料整理は滞り、講演会も開催できなかったことは先述のとおりです。今後は作成中の資料目録を完成させるとともに、将来の研究や展示等に備えたいと思っています。なお、講演会の録画はYouTubeにて後日、配信の予定です。

(2022年10月21日)

市民実行委員会による3年ぶりの夏季展示「めぐる・かわる・つながる 吹田の自然環境と生き物の移り変わり」

2022年9月3日(土曜)

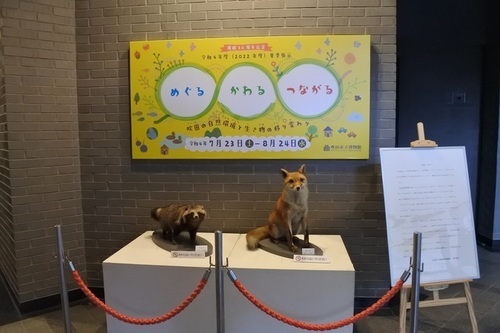

市民実行委員会による夏季展示が3年ぶりに戻ってきました。コロナ禍で2年間、市民の手による展示はまん延防止のため中止せざるをえませんでした。2020年の夏季展示は途中まで準備が進んでいましたが、実現しませんでした。今年の場合はそれを踏襲することなく、新規のメンバー編成でテーマも異なったものになりました。といっても、人数はやや減ったものの、中心メンバーに大きな変更はなく、テーマも吹田の「自然と環境」に沿ったものでした。会期も例年同様、小中学校の夏休みに合わせて、7月23日(土曜)から8月24日(水曜)となりました。

展示は「めぐる・かわる・つながる 吹田の自然環境と生き物の移り変わり」というテーマのもと、5つほどのコーナーが設けられました。入口のパネルのところではキツネとタヌキが仲良く出迎えてくれ(写真1)、最初のコーナー「いま、地球と自然環境におこっていること」にいざなってくれました。

そこでは地球46億年の歴史が1年のカレンダーに表示され、気温の上昇や大気圏の説明がグラフや写真等をつかったパネルでなされていました(写真2)。

6問にわたる地球温暖化クイズも壁面に吊るされていました。順路は時計の逆回りで、次のコーナー「吹田の自然環境の成り立ちと移り変わり」に続いていました。目を引いたのはゾウの化石もさりながら、シラサギやカワウなどの動物標本です(写真3)。

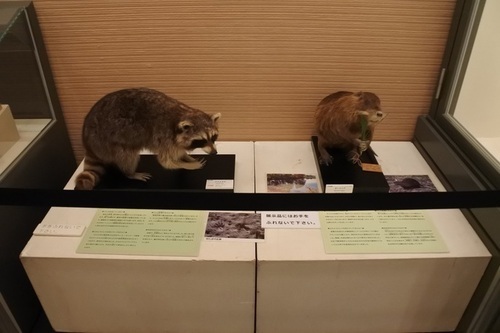

その流れで「吹田の外来種と在来種」のコーナーがもうけられ、カメや魚など水辺の生き物の標本がならび、アライグマやヌートリアなど外来種の動物が置かれていました(写真4)。

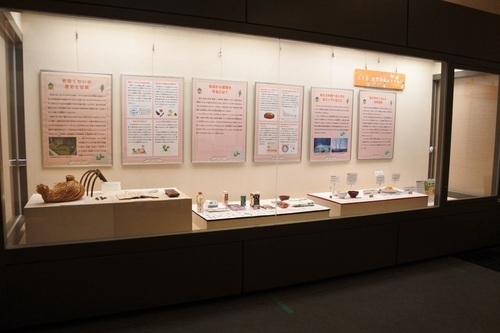

特別展示室奥の壁面には吹田の天然記念物に指定されているヒメボタルやなにわの伝統野菜にも入っている吹田クワイが陣取っていました。最後のコーナーは「人と食、自然環境の関わり」と銘打って、食卓に並ぶ食品や料理をとおして自然環境を守るとはどういうことかを考える展示になっていました(写真5)。

特別展示室の中央にはクイズや体験型の展示に加え、畳の上でSDGsすごろくを楽しめるようになっていました。特筆に値するのは「仮想グループトーク 地元の川と池が語る 現在・過去・未来」と題した意欲的な展示手法でした(写真6)。固有名をもつ10の川と池が環境についてトークセッションをおこなうという趣向です。自己紹介からはじまり過去を語り未来につなげることで「めぐる・かわる・つながる」のテーマに迫り、「K(川)I(池)10」をキテンと読ませ、「機転」を連想させたのもオシャレでした。

ロビーには自然発見シートとまちなか水族館が配置され、小学校4年生の力作48点と水槽9個ならんでいました(写真7,8)。水槽には「吹田の水辺の生き物」が生きたまま飼われていましたが、夜になって逃げ出したウナギやイモリもいれば、卵をガラス面に産み付けたタニシもあらわれました。エビに食べられた小魚にも気の毒なことをしました。

イベントも火曜日とお盆をのぞき、開館日にはほぼ毎日のようにおこなわれましたが、従来とちがってお出かけイベント 琵琶湖クルーズや化石発掘、川遊びなどは断念しました。また、人数制限もきびしいものとならざるをえませんでした。それでも講演会4回、体験講座5回、ものづくり8回、実験2回、クイズラリー4日、魚釣り2回など、結構盛りだくさんでした。兵庫県立人と自然の博物館からやってくる移動博物館車「ゆめはく」号も3年ぶりのお目見えとなり、生き物に実際に触れることのできる唯一の貴重な機会を提供していただきました。

これからは来夏に向けて実行委員会を例年より1ヵ月繰り上げ、12月には立ち上げるべく準備を進めることになります。コロナが今後どうなるか予断を許しませんが、市民実行委員会の企画力に来年も期待しています。

(2022年8月28日)

出口座と阪本一房

2022年6月17日(金曜)

吹田市立博物館は本年11月に開館満30年を迎えます。それを記念して開館30周年と銘打った春季特別展「出口座と阪本一房 現代人形劇の継承と発展」を開催いたしました。新型コロナウィルス感染症がまだ十分に収まりきらないなかで準備が進められ、担当者が自宅待機を余儀なくされる事態も生じましたが、おかげさまで会期を全うすることができました。ご支援・ご協力をいただいた関係者の皆さまには心から感謝申し上げます。

思い返せば、出口座の資料が元座員の山下恵子氏から当館に寄贈されたのはコロナ禍の少し前、2019年9月でした。その経緯については本コラムの2019年11月15日付の記事をご参照ください。その結びで、「今後は、展示のみならず、演目の上演や映像の公開、さらには講演やワークショップなどを実施していきたい」と書いています。それが今回、曲がりなりにもある程度実現し、人形劇や紙芝居に関心をもつ来館者や元出口座の関係者の皆さまに喜んでいただけたことで、少し肩の荷を下ろすことができました。

展示は大きく2部に分かれていました。前半では糸あやつり人形の世界的な広がりと日本への伝播に関する資料が並べられました。これは「人形劇の図書館」(潟見英明館長)の貴重な資料なくしては実現されないものでした。後半部は東京の人形座にはじまり、大阪人形座を経て吹田の出口座にいたる流れがおさえられ、代表的な演目が人形とともに展示されました。あわせて故・阪本一房氏が残した膨大な記録類の一部も紹介されました。(写真2)。

会期は4月23日から6月5日までの6週間でしたが、この間、講演会は6回、人形劇上演が2回、ワークショップが2回、紙芝居上演が1回おこなわれました。それ以外にも民話の朗読・解説・まち歩きのイベントや土曜・日曜・祝日のクイズラリーがあり、わたしもギャラリートークを最終日にさせていただきました。かなり盛りだくさんの関連イベントをコロナ前のように実施することができたことは、喜ばしいかぎりでした。

そのうち、1~4の講演会を本ホームページで公開していますので、随時ご覧いただければ幸いです。5についても近々公開予定です。

- 「現代人形劇の継承と発展」 潟見英明氏(人形劇の図書館館長)

- 「吹田の人形芝居・出口座が残した小さくて大きな文化財」 菅原慶乃氏(関西大学教授)

- 「昭和初めの洋風人形劇を語る 孟府と一房」 浅野詠子氏(ジャーナリスト)

- 「詳説!出口座と阪本一房展」 藤井裕之(当館学芸員)

- 「(仮題)最後の街頭紙芝居屋さん阪本一房先生」 村田利裕氏(京都教育大学教授)

最後に、久しぶりにコロナ以前の常態に近い形で特別展示とその関連イベントがおこなわれ、また次なる企画展や夏季展示の準備も着実に進められています。どうぞご期待ください。

(2022年6月17日)