特別館長だより 2021年

ページ番号1031056 更新日 2024年4月29日

コロナ渦中のコロナ展示 昨年に続いて

2021年11月10日(水曜)

吹田市立博物館では茨木市との合同開催でミニ巡回展「流行病(はやりやまい)と新型コロナ 100年後の人たちへ」を6月末から開催し、最後の会場を残すのみで閉幕を迎えようとしています。茨木市4会場、吹田市4会場の計8会場の巡回です。ミニ展示ですから空間をあまりとる必要がなく、市役所や図書館などのロビーやら休憩ホールがもっぱら活用されています。展示品は昨年来のコロナ禍で収集した資料を中心に、感染症に関する歴史的な文献資料なども加えています(写真1)。関連イベントとしては対面の講演会が困難なこともあり、YouTubeをつかったオンラインで3本配信しています。わたしが聞き手として山極壽一氏(総合地球環境学研究所所長、前京都大学総長)とウスビ・サコ氏(京都精華大学学長)に話をうかがっているものと、わたし自身のパワポを使った“自作自演”の講演です。オンラインですから展示の会期終了後も継続して配信していきます。

-

人類の進化からコロナ後の社会を考える 山極壽一氏(外部リンク)

-

コロナの時代をどう生きるか - マリ出身学長から日本社会への提言 - ウスビ・サコ氏(外部リンク)

-

宗教人類学からみたパンデミック - エンデミックとエピデミックと比較して(吹田市立博物館特別館長 中牧弘允)(外部リンク)

このコロナのミニ巡回展では当館は会場に含まれていません。特別展示場ではこの間二つの展示がおこなわれました。ひとつは「新芦屋古墳 被葬者の謎にせまる」(7月10日~8月22日)であり、もうひとつは「吹田の絵図展」(9月25日~11月14日)です。前者は常設展示の目玉の一つでもある新芦屋古墳を取り上げ、近隣の古墳等と比較して被葬者像にせまるものでした。後者は平成27年(2015年)に実施した「絵図っておもしろい 国絵図と村絵図」の吹田版と称してもよい展示で、『吹田の絵図集』という展示図録とは異なる資料集を刊行することができました。

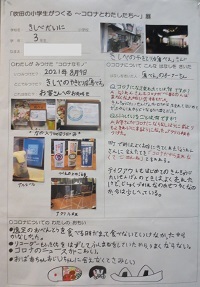

そしてロビーでは急きょ「吹田の小学生がつくるコロナとわたしたち 展」(8月31日~11月14日)が登場しました。これは吹田こども教育協会が主催し、当館が共催するかたちで実現しました。吹田こども教育協会は「吹田こども大使」の企画を運営する団体です。「吹田こども大使」は昨年度、吹田市の市制80周年を記念するプロジクトとして立ち上がり、50数名のこども大使が誕生しました。その大使の有志が当館の「ミニ学芸員講座」に参加し、3回の講習を受け、模造紙に自分たちの調査・探求の成果を発表したものです。こども大使による一般向けの展示解説も2日間にわたって実施されました。一例として、2年生の女子生徒の作品を紹介しましょう。「わたしがみつけた “コロナなモノ”」という欄には幼稚園と小学校からのお知らせとして6点の資料をリストアップし、別紙に資料を番号順に貼り付けていました。「入学式しゅっせきしゃ 1家族1名」とか「学校再かい分さんとう校」など、いかにもコロナ禍の対応がきちんとおさえられていました。また「コロナについて こんな はなしを きいた」の欄にはピアノの先生から聞いた話として、マスクをしているけど「あいての目をみて目から気もちをよみとることを大事にしています。」と聞き取りの報告をしていました。最後の欄は「コロナについての わたしの おもい」でしたが、「きゅうしょくは、しずかにたべてたべおわっても話すことはできないしたのしくワイワイ学校ですごしたいです。」と心情を綴っていました(写真2)。

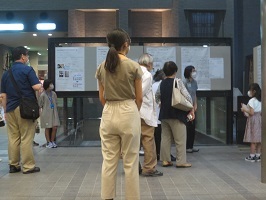

みずから絵を描いたり、写真や新聞記事を貼り付けたりする子もいれば、ポスターやグッズに焦点を当てる子もいました。インタビューも家族のほかに、テニスやヨガの先生、お寺の住職夫人、居酒屋のオーナーなど、それなりに拡がりがみられ、家族葬がふえたとか、出産時に家族の立ち会いが認められなかったとか、貴重な情報がもたらされていました(写真3)。

父兄のほかに一般の来館者や学芸員たちにむかって自分の作品を説明するのはおそらくはじめての経験だったのでしょう。最初ははにかんだり、おどおどしたりしていた子どもたちが、場数を踏むごとに自信をつけていく様子が見てとれ、こちらまでうれしくなりました(写真4)。もちろん最初から場慣れした感じの上級生がいたことも付け加えておかなくてはなりません。

来年、吹田市立博物館は築30年をむかえます。そのための老朽化対策として壁面の改修工事が今夏から進行中であり、空調設備の更新と合わせて来年3月まで作業が続きます。コロナ対策上のご不便をおかけしていることに加え、静かに展示を鑑賞することができないことをこの場をかりてお詫び申し上げる次第です。

(2021年11月6日)

年頭のご挨拶

2021年1月14日(木曜)

新年あけましておめでとうございます。

過ぐる年はコロナで揺れた1年でしたが、展望がほとんど開けないまま、新年を迎えてしまいました。ほんらい、新春講演会でご挨拶を申し上げることが恒例となっていましたが、今年はイベントの自粛要請でそれがかないませんでした。かわりに講演会とおなじテーマで録画を2本制作しました。「カレンダーに問う 日本の国際交流」の<歴史篇>(約42分)と<現代篇>(約24分)です。吹田市動画配信チャンネルならびに本HPバーチャル・ミュージアムのオンライン講座にアップされましたので、お時間のあるときにでもご視聴いただければ幸いです。

さて、当館では冬の特別企画「むかしのくらしと学校」の展示を一部リニューアルしました。1962年にまちびらきをした千里ニュータウンと、1970年の大阪万博を境に暮らしが大きく変わったことを、理解してもらえるよう工夫を重ねました。緊急事態宣言が大阪にも発出された関係で、2月8日(月曜)までは常設展示ともども休止となっています。市内の小学校三年生を受け入れる団体見学と、博物館が学校に足を運ぶ「出前授業」は、緊急事態宣言が解除されたら実施予定です。

4月から5月にかけては新芦屋古墳の特別展示を企画しています。新芦屋古墳は常設展示の入口にある当館の目玉展示の一つですが、レプリカではなく実物資料をたくさんならべる予定です。また、茨木や高槻にかけての古墳との比較、あるいは棺を木室でおおう木室古墳の全国分布との関連など、謎めいた部分に光をあてようと準備をしています。

最後に、新春講演会で恒例としてきた本年の暦情報もいくつかお届けいたします。

- 節分が2月3日でないのは4日だった1984年以来37年ぶりです。2月2日になるのは1897年以来124年ぶりです。翌日の2月3日の立春も同様です。

- 3月26日は多摩ニュータウン入居から50年です。ちなみに千里ニュータウンは来年2022年が入居60年です。

- 5月1日は日本におけるマクドナルドの創業から50年にあたります。また9月18日は日清の「カップヌードル」発売から50年となります。

- 5月26日の夜には皆既月食が全国で見られます。しかも、その最中に今年のスーパームーンが20時14分頃見ることができます。

今年もまた新型コロナウイルスの影響をいろいろ受けそうですが、関係各位のご多幸を祈念するとともに、当館へのご支援とご鞭撻をお願い申し上げる次第です。

(2021年1月14日)