特別館長だより 2018年

ページ番号1031059 更新日 2024年3月8日

上海の万博博物館(世博会博物館)を訪ねて

2018年12月13日(木曜)

2010年に開催された上海万博の跡地に万博博物館(中国語では世博会博物館)が新たに建てられ、2017年5月にオープンしました。場所は浦西の万博会場跡地で、(旧)日本産業館と道路を隔てた西側です。万博時の世博会博物館があったところをも含む立地でした。今では地下鉄の駅名も世博会駅となっていました。

このたび、上海社会科学院と国際日本文化研究センター(日文研)の万博研究班有志とでシンポジウムが開かれ、さる11月4日(土曜)、ホスト側の案内で同博物館を訪問する機会を得た、という次第です。6階建ての博物館はモダンなデザインで威容を誇り、1851年にはじまる国際博覧会の歴史を時代ごとにたどれる展示となっていました。こちらはおもにBIE(国際博覧会事務局)の専門家が担当しました。

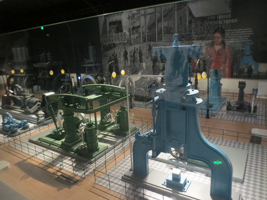

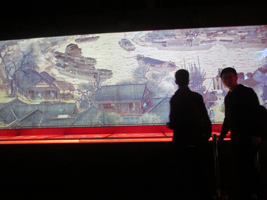

他方、2010年の上海万博の展示は実物をふんだんに使った展示空間として迫力に満ちていました。また、上海万博の中国館で来館者を魅了してやまなかった清明上河図の映像も再編集されて流されていました。これらの展示は上海側が担当しました。

展示の観覧後、副館長や研究員を交えて懇談の場が設けられ、質疑応答や意見交換がなされました。日本側にとっての最大の謎は、1970年の大阪万博を紹介するのに、なぜ現存する太陽の塔ではなく解体されたエキスポタワーなのかという点でした。答えは「許可がおりなかったから」というものでした。いただいた図録には完成予想図としてたしかに太陽の塔が描かれていました。その一方、運営体制や研究体制にも質問が及び、約60名のスタッフがいるけれども、研究部門には3名がいるだけで、一人は建築、もう一人は出版が担当で、博物館全体を見るのは残りの一人ということでした。印象としてはやや手薄かな、と思った次第です。

翌日、上海社会科学院とのシンポジウムでわたしは次の点を指摘しました。遺産にはヘリテージとレガシーがあるが、160年以上にわたる万博の歴史はヘリテージ(過去からの遺産)として、もっぱら複製や写真で展示し、上海万博についてはレガシー(未来への遺産)として各パビリオンから贈呈された実物資料を活用していた、という点です。また研究体制の充実が望まれるとも申し添えました。

他方、上海でホスト役をつとめた研究者は、上海万博から2年後までは万博研究に研究費が出たが、それ以降は途絶えたのでテーマを変えざるをえなかったと述懐し、これを機会にまた万博研究を続けたいと決意を語っていました。われわれの上海訪問がはからずもその契機になったとしたら、とてもうれしいことです。

和歌山県のアメリカ村にミュージアムなど3施設がオープンしました

2018年8月31日(金曜)

和歌山県は広島、沖縄、熊本、山口、福岡につづく移民県です。移民史に名が残る人物としては工野(くの)儀兵衛やフレッド・イサム・ワダをあげることができます。工野は「アメリカ村」と通称される美浜町三尾地区(旧三尾村)の出身でカナダ移住の先駆けとなったことで知られています。ワダはいわゆる帰米二世(アメリカに生まれ、一時期日本で過ごし、ふたたびアメリカに戻った日系二世)ですが、全米水泳選手権に出場する「フジヤマのトビウオ」(古橋廣之進)らの面倒を見ただけでなく、1964年の東京オリンピックの開催に向けて、私費で中南米諸国を歴訪し、その招致に尽力したことで有名です。

このたび工野が先鞭をつけ、サケ漁のシーズンに多くの移民を送出した「アメリカ村」に3つの施設がオープンしました。

ひとつは洋風の古民家「野田邸」をリニューアルし、カフェを併設したカナダミュージアムです。ミュージアムは和室を利用し、工野をはじめとする三尾村出身者の移民の歴史を紹介しています。

木箱のトランク、着用した衣服、またカナダから持ち帰ったミシンなども展示されています。喫茶コーナーには洋室が当てられ、カナダの国旗にあしらわれている楓(かえで)(メイプル)にちなんでカフェ・メイプルと命名されました。三尾地区の公民館も整備され、その2階がレストランとなりました。店名は「すてぶすとん」です。これはサケ漁の町、スティーブストン(Steveston)に由来し、日本人たちの呼び名が採用されました。メニューにはサーモン丼やもち鰹定食、シラス丼定食などがあり、いかにもカナダや和歌山を彷彿とさせます。オープン初日に試食しましたが、味は大丈夫です。

最後の施設はゲストハウス遊心庵です。「レストラン・すてぶすとん」の北側にあり、帰国したカナダ移民が1933年頃に建てた古民家を改修しました。和室が4部屋、さらに洋室やダイニングキッチンなどがあり、目下、貸室だけですが、秋には宿泊施設としてオープンする予定です。

これら3施設の同時オープンは国の地方創生事業「日の岬・アメリカ村の再生とふるさと教育」(2017年度~2019年度)の一環として実現しました。縁あってわたしは日ノ岬・アメリカ村再生協議会の会長という大役を引き受けることになり、地元の方がたと意見を交換し、事業の推進に協力してきました。さいわい、再生協議会はNPO法人日ノ岬・アメリカ村に引き継がれ、3つの施設を拠点とする事業も上々の滑り出しをみせているようです。

文化人類学の分野では三尾村は「海を渡った日本の村」として知られています。というのも1962年に中央公論社から同名の本が蒲生正男編で刊行されているからです。また『カナダ日系社会の文化変容 「海を渡った日本の村」三世代の変遷』(山田千香子著、御茶の水書房、2000)という著作でも三尾村が主題となっています。三尾にはいまでも「アメリカ村」というバス停があり、国立民族学博物館(民博)には「アメリカ村」というビデオテーク番組があります。それは民博の開館をひかえた1977年、着任したばかりの若僧(筆者)が15分程度に編集したテレビのドキュメンタリー番組です。これまた現役ですので、民博に足を運ぶ際にはビデオテークにちょっと立ち寄っていただければ幸いです。

ところで、「アメリカ村」にはJICA横浜海外移住資料館の創設準備中にいちど故西浜久計氏の案内で訪問したことがあります。いまは閉鎖中のアメリカ村資料館もそのとき観覧させていただきました。2002年に開館したJICA横浜の海外移住資料館のあと、2009年に再整備された旧神戸移住センター(現、神戸市立海外移住と文化の交流センター)につづき、わたしにとっては3度目の移住関連ミュージアムの創設にかかわったことになります。生みの親の一人として、これからも育ての親たちの活動を支援していきたいと思っています。

対馬訪問記(下)

2018年6月15日(金曜)

3月27日(火曜)、厳原(いずはら)で最初にたずねたのは朝鮮通信使の江戸行きに2回同伴した雨森芳洲(あめのもり・ほうしゅう)の眠る長寿院(写真)。ただし、小山の山上にあり、小道に手すりがなかったので、足のやや不自由なわたしは登るのを断念し、同伴者に写真だけ撮ってきてもらいました。次に向かったのは国分寺。その山門は文化4年(1807)に朝鮮通信使の聘礼式がおこなわれた時につくられた客館の門です。そこから西山寺に行きましたが、これも朝鮮通信使に関係があって、対朝鮮外交機関「以酊庵」の跡地です。「朝鮮国通信使 鶴峰金誠一先生詩碑」が建っていました。

この日の厳原探索はそこまでとし、北に車を飛ばし、「対馬一の宮」と称される木坂(きさか)の海神(わたつみ、かいじん)神社に向かいました。祭神は海神の女(むすめ)である豊玉姫命(とよたまひめのみこと)です。中世に神仏習合が進み、八幡信仰の衣をまとったようですが、明治以降、もとの社名に戻りました。ここには神宝が多く、新羅仏の如来立像や中世の雅楽面などがあります。海神神社でも石段に手すりはなく、仲間に写真を撮ってもらうことで済ませました。海神神社に隣接して海藻を保管する石積みの藻小屋(もごや)があり、藻といい石といい、いかにも対馬らしいと感じました(写真)。というのも対馬は岩山だらけで、島とは言いながら山国のような印象が強く、岩が砕けた石も土砂にはなりにくく、平地はわずかだからです。その貧弱な土壌を補うのが、海辺に吹き寄せられた海藻であり、それをたくわえ畑に施肥していたのです。

『魏志倭人伝』に対馬は「山険しく、深林多く、道路は禽鹿(きんろく)の径(こみち)の如し」と記されていますが、今では山また山のなかを縫うように南北縦貫道路が走っています。われわれは途中で昼食をとりながら、ひたすら島の最北端に向けて車を走らせました。めざしたのは韓国展望所です(写真)。展望所の八角形の屋根はいかにも韓国風で、内部には朝鮮通信使をはじめ、日韓の交流の歴史を示すパネルが並んでいました。晴れてはいたものの海上の先に韓国の山並みや町並みは見えませんでした。かわりに、展望所内には「韓国の夜景」というジオラマ展示がありました。朝鮮半島は約50km先に横たわっているはずでした。

その日最後の訪問地は日露友好の丘、と現地入りして決めました。対馬でなぜ日露なのか、疑問に思ったからです。位置は上島(かみじま)の北の港、比田勝(ひたかつ)港に近くにあり、海の見える美しい丘でした(写真)。そこには日露海戦の記念碑がいくつか建っていました。漂流を余儀なくされたロシア兵がたどりつき、島民が水を与え、宿を提供した事蹟を記念する碑もありました。バルチック艦隊を破った海戦の戦跡のひとつだったのです。対馬がロシアと関係するとは予想外でした。

その日は厳原に戻り、翌28日(水曜)、午前中の限られた時間だけ、探訪を続けました。まず向かったのは、万松院(ばんしょういん)。対馬の歴代藩主宗家(そうけ)の眠る墓所です。墓所は観光客には公開されていませんが、案内表示板には「鏡積みを多用した石垣と石塀で区画、構成され壮麗である」とありました。

対馬はどうやら石の文化が特徴のようです。それを端的にあらわしているのが椎根の石屋根倉庫でした(写真)。椎根は今でこそ町村合併で厳原町に属していますが、厳原港とは反対側の西海岸沿いにある集落です。最近、下島(しもじま)の東西を結ぶトンネルができたおかげで、厳原市街からたった3、40分で行けますが、標高558mの有明山を迂回するとなると、車でも半日がかりだったはずです。この石屋根倉庫については同行の地質学者、原田憲一氏(当時、至誠館大学学長)の論文で知っていたので、ひと目みたいと思っていました。ようやく念願がかない、原田氏からも現場で説明を受けました。浅茅湾でとれた砂岩の重い石材をささえるために太い椎材がつかわれ、機密性が高く、石板のずり落ちも少ないとのことです。

椎根の近くには元寇の古戦場があり、ついでに立ち寄ってみました。文永の役(1274年)の時、守護代宗助国(そう・すけくに)が率いる80余騎は奮戦むなしく、討ち死を遂げ、その霊をまつるために小茂田浜(こもたはま)神社ができたと由緒書にはありました。対馬の西海岸には蒙古軍の兵3万、軍船900艘が到来したとも書かれていました。

対馬旅行は朝鮮通信使の足跡を求めて企画したものですが、はからずも元寇や日露海戦に遭遇し、歴史的視野を広げることができました。また、石に代表される鉱物資源の活用実態にもふれることができました。これもまた現地に足を運んでこそ得られた貴重な情報です。帰宅して、司馬遼太郎の『街道をゆく 壱岐・対馬の道』を読みました。その結びに出てくる上島、佐須奈でバーを経営するお婆さんは語っています。「年少のころ、・・・厳原までゆくのは泊まりがけだった。釜山までだとうまくゆくと日帰りだよ」、と。釜山は近く、厳原、博多、下関、ましてや朝鮮通信使が向かった江戸は遠かったのです。

対馬訪問記(上)

2018年4月24日(火曜)

2018年3月末、日韓の国境の島、対馬を訪問することができました。2016年12月の「館長のページ」で「展示にみる日韓の交流(交戦) 釜山・慶州篇」を掲載していますが、そのつづきとして対馬訪問を位置づけることができます。朝鮮通信使が釜山を出港して向かったのが対馬であり、雨森芳洲が「誠意と信義」をもって交際したのもそこが舞台だったからです。下関で開催された2008年8月の馬関まつりで朝鮮通信使の行列を見学したことがあり、その後、釜山の朝鮮通信使歴史館を2度も訪問したからには、その中間点にある対馬はずっと気になる存在であり続けました。

今回は山口県の萩でおこなわれた比較文明学会の関西支部と九州支部の合同集会がきっかけとなりました。そこでは「いま、朝鮮思想を語り合う」と題して小倉紀蔵氏(京都大学大学院教授)と崔吉城氏(広島大学名誉教授、東亜大学教授)の対談を企画し、お二人に吉田松陰から伊藤博文、さらには昨今の慰安婦問題についても、筋書なしでざっくばらんに語り合ってもらいました。その延長線上に下関と対馬への訪問が位置づけられたからでもあります。ツアーの呼びかけに応じてくれた6名の有志とともに、わたしは3月26日(月曜)、まず下関は長府の功山寺を訪ねました。ここの仏殿は国宝に指定されている鎌倉末期の建築物ですが、幕末に京を追われた三条実美ら尊攘派の公家が潜居したところとして、また高杉晋作が挙兵した場所としても知られています。下関市立歴史博物館が門前に新設されていたのですが、あいにく月曜日で休館でした。

次に向かったのは下関の唐戸市場でした。昼時でしたのでセリはおこなわれていませんでしたが、たまたま雨森商店が目の前にありました。聞けば、雨森芳洲の一族で、法事があれば対馬に渡るとのこと。雨森芳洲の出身地が滋賀県の高月町であることも教えてもらいました。唐戸市場の食堂ではフグの唐揚げを賞味しました。昼食後、赤間神宮や日清講和条約の会場となった春帆楼を見学した組と再合流し、新幹線で博多に向かいました。というのも、下関から出ている関釜フェリーは対馬には立ち寄らないからです。

対馬は長崎県に属しています。しかし、船なら博多港、飛行機なら福岡空港から行くのが便利です。われわれは九州郵船の超高速船で玄界灘を渡りました。途中、壱岐に立ち寄りましたが、時間にして2時間余り、シートベルトを締めたまま、あたかも空路のようでした。

厳原(いずはら)港に着いたのは夕方の6時過ぎでした。予約していたレンタカーを借り、ホテルに直行しました。ところが、ここで問題が発生。カーナビに目的地を入れなかったせいもありますが、道幅が狭く、しかるべきところで曲がりそこねてしまったのです。それからが大変。何度も切り返しをする羽目になったり、通行人に道を尋ねたりして、半時間も余計に時間を取られてしまいました。

ようやくホテルに着いて、フロントで夕食の予約を電話で入れてもらったのですが、「日本人のお客さんです」とあえて念を押していたのにおどろきました。近年、韓国からの観光客が増えていることは知っていましたが、観光の面では日本人はマイノリティだったのです。翌朝、早めに朝食をとろうとした仲間は韓国からの団体客と遭遇し、国境の島たる「海外」を実感したそうです。(続く)

吹田高校との高博連携

2018年1月31日(水曜)

当館は吹田高校と「高博連携」の協定を平成23(2011)年に結びました。きっかけとなったのは同年度からはじまった「こども未来専門コース」です。そこの「地域社会研究」という科目において当館の学芸員が授業を分担することが求められたからでした。以来、吹田の歴史に関する授業をおこなったり、博物館の見学や遺跡の実地研修をしたりしました。この取り組みは4年間続きましたが、その間、博物館のイベントに協力する形で演劇部の紙芝居や古代食の「蘇(そ)」の提供などもなされました。

昨年度は美術部、イラスト部の作品展示や軽音楽部、ダンス部、演劇部の活動発表が当館の講座室でおこなわれ、多くの市民が楽しみました。いわゆる部活の発表の場が学校の文化祭だけでなく、博物館においてもなされたことは、生徒にとっては大人の世界と接する貴重な体験であり、市民にとっても若い世代との交流という点で意義深かったと思います。わたし個人としては、ムーンウォークのリクエストにこたえてもらったこと、ならびに元気はつらつとした集団のダンスが記憶に残っています。

そして今年度はわたしが授業をひとコマ担当することになりました。1月11日(木曜)の6限で、3年生の36名が受講しました。パワポをつかい「国際交遊のすすめ EXPO'70を受け継いで」という話をしたのですが、実は高校生を相手に高校で授業をするのは初めての体験でした。ちゃんと通じるかな、と一抹の不安がありました。しかも、50年ほど前の大阪万博が話題の中心です。当然、生徒たちは見たことがないだけでなく、親世代ですら知らない万博です。しかし、ほかならぬ吹田市で開催され、6420万人という来場者をあつめた画期的な国際博覧会でした。吹田で学ぶ生徒たちがわきまえておくべき大切な事柄であると思い、テーマに選びました。あわせて、わが家に1年間滞在し、千里高校に通ったカンボジアの女子高生の話もすこし紹介しました。

「案ずるより産むが易し」のたとえのとおり、授業の感想を求められた生徒たちの回答を読んでわたしも安心しました。「万博で色々な国の文化の交流がおこなわれている。国際交流を通じて、人種等の差異を越えて相互理解するのがポイント」などと皆きちんと押さえてくれていました。また「大阪万博で初めてケンタッキーなどのファストフードが販売されたことや、ヨーグルトの来日の話を聞いて、当時の少年のようにウキウキした」とか「外国と交流することは、とても面白いことだと思いました。私も将来、たくさんの人と交流したいと思いました」などの感想が寄せられました。「国際交流について、自分のための勉強というイメージが強かったが、…自分のためよりも、相手を知るということが大切なのだと感じました」と書いてきた生徒もいました。

吹田高校との高博連携はこれからもいろいろ試行錯誤しながら続けていきたいと思っています。