特別館長だより 2012年

ページ番号1031065 更新日 2024年3月15日

異説「千里ニュータウン物語」

2012年12月27日(木曜)

「ニュータウン半世紀展 千里発・DREAM」が閉幕してすでに一か月。進化しつづけたリカちゃんハウスの団地模型も見事に完成した。同時に、「千里ニュータウンまちびらき50年」の記念事業も終わりを告げた。あとは名残のミニ展示が2013年1月20日までロビーに居つづけているだけだ。

この間、千里ニュータウンの歴史を自分なりに(言葉あそびを含めて)まとめてみようと構想を練ってきた。11月24日(土曜)の講演「見せたい住宅、住みたいタウン 千里ニュータウンの軌跡」と25日(日曜)の館長ギャラリートークはその段階における総括だった。ここにその要点をまとめてみよう。

モデルとなったのは神話的物語である。旧約聖書の出エジプト記と古事記がとくに参考となった。千里ニュータウン建設の錦の御旗は住宅難の解消であった。大阪の劣悪な住環境からの解放である。「ハエやカのいない町」や「健康で文化的な生活」が理想であった。千里ニュータウンはそれを約束した。約束の地はイスラエルの「乳と蜜の流れる土地」ではなく英米流の田園都市(ガーデンシティ)だった。古代の出エジプトに倣えば、大阪府が住宅難にあえぐ人たちの出オオサカを企画演出し、千里丘陵を約束の地に見立てたと解釈できないだろうか。そこでは「理想的な文化都市」や「わが国において類を見ない画期的な大事業」がうたい文句だった。そしてカナーンの地でも先住民の抵抗にあったが、千里でも蓆旗(むしろばた)が掲げられた。しかも、驚くべき符合がある。イスラエルの氏族は12を数えたが、千里ニュータウンも12住区(吹田市に8住区、豊中市に4住区)に分かれている。

ちがいは古代イスラエルの12支族は「神に選ばれた民」だったが、千里ニュータウンの12住区には「抽選で選ばれた民」が移り住んだ。一方は信仰共同体であり、他方は新興共同体だった。信仰共同体には神との契約の更新がなされたが、新興共同体では住宅の契約更新が待ち受けていた。

ところで、千里ニュータウンには上新田という400年の歴史をもつ村がある。その村は千里ニュータウンの中心部にぽっかりと穴が開いたように位置している(写真1)。ここはニュータウンのなかにあってニュータウンのルールが適応されない地区である。たとえば、ニュータウンではご法度の宗教施設である神社がある。天神社は初詣や七五三では大いににぎわい、片寄俊秀先生(大阪人間科学大学教授)に言わしめれば、「上新田があるから千里は救われた」のである[館長のページ(前回)参照]。千里ニュータウンにないものとして「大木、宗教、裏町」があげられるが、上新田には最初の二つがある。たとえば、天神社にはかつて呪いの藁人形が釘で木(おそらくは大木)に打ちつけられていたという。少年時代の思い出として気味悪かったとニュータウン出身の知人から教えてもらった。ちなみに、裏町の機能は十三が担っているという説を聞いたことがある。

「日本神話の中心は空である」と説いたのは臨床心理学の河合隼雄先生(元文化庁長官)である。その例としてアマテラス、ツクヨミ、スサノオの三者をあげ、ツクヨミに関する記述が古事記にはないことを指摘した。また、天之御中主神、高御産巣日神、神産巣日神の三神についても天之御中主神が名前だけで何の働きもしていないことを問題にしている。河合説ではこれが「均衡の論理」であり、「対立の回避」でもあるという。上新田は、まさに千里ニュータウンにないものを引き受け、生活に均衡を持ち込んでいるのではなかろうか。

最後に、象徴的な展示品でもあったダンボールアートの展望台にも言及しておこう(写真2)。千里中央公園の展望台は昭和41(1966)年、昭和天皇の来訪の機に急きょ建設された。天皇の目的は日本初の千里ニュータウンを見ることと、4年後に計画されていた万博の会場予定地を視察することだった。これぞ現代の国見ではないか。万葉集には舒明天皇の歌として「大和には 群山あれど とりよろふ 天の香具山 登り立ち 国見をすれば 国原は 煙立ち立つ 海原は 鴎立ち立つ うまし国ぞ 蜻蛉島 大和の国は」とある。昭和天皇は展望台に登り立ち、眼下に千里ニュータウンのくらしを、遠望に万博予定地を視野におさめたのであった。

以上が、「出エジプト記」「古事記」「万葉集」を援用した異説「千里ニュータウン物語」の概要である。

敷地に価値なし、エリアに価値あり 世界遺産クラス?

2012年11月8日(木曜)

「敷地に価値なし、エリアに価値あり」(小林義次)とは言い得て妙である。このテーゼを知ったのは、10月28日(日曜)のニュータウン半世紀展関連の講演会であった。講師の藤本英子先生(京都市立芸術大学教授、景観アドバイザー)が講演の結論として述べたことで、千里ニュータウンにはとりわけ意味があるように思われた(写真1)。

藤本先生の演題「造られたまちから創るまちへ」も的を射ていた。造成された大規模ニュータウンから創造的なまちづくりへとたしかに転換を迫られているからである。そのキーワードとして世界観ではなく世界「感」が論じられたことも関心を引いた。感性によって周囲をみることで、世界が変わってみえるようになるというのだ。たとえば色づかい。景観の緑を生かそうとするなら、柵は地味で目立たない色彩がよく、明るい緑は逆効果であるという(写真2)。花壇はそれだけでも景観に彩りをあたえるが(写真3)、けばけばしい建物や派手な看板は周囲との調和を乱し、かえって不快感をかもしだしかなない。景観アドバイザーは色彩だけでなく形状や高低、潤いやゆとりにいたるまで、感性をはたらかせて世界観に変更を迫る役割を担っているようだ。

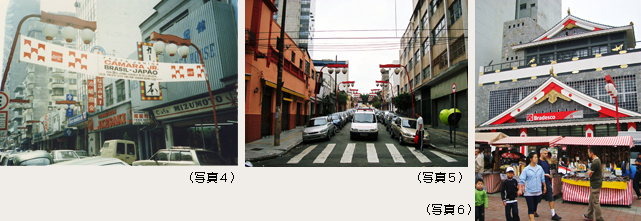

藤本先生の話を聞きながら思い出したのはサンパウロ市の取り組みである。そこでは数年前、広告用の看板や垂れ幕を全面的に禁止し、街並みの景観を大々的に変えてしまったからである。もちろん店舗表示や道路標識の類は対象外であったが、思い切ったことをしたものである。その結果、ビル全体を覆うような下着の広告が消え、電照看板もネオンサインも撤去され、すっきりした街となった。ただし、スプレイで吹き付けた壁の落書きがかえって目立つようになり、よろこんでばかりもいられなかった。東洋人街のリベルダージ地区も林立していた看板が姿を消し、すこしさみしくなった(写真4,5)。かわりに銀行のファサードを城のイメージで装飾するなど、創造的で見栄えのするデザインが登場しはじめた(写真6)。

秋季特別展の関連イベントとして開催されている一連の講演会で、千里ニュータウンはいくつかの概念で語られている。いわく理想都市、いわく世界遺産。これまでにも実験都市、あるいは未来都市などと形容されてきた。

理想都市として千里ニュータウンを論じたのは都市デザイナーの太田博一氏である(写真7)。千里ニュータウンは公園や緑地の占める割合が高く、住宅地と業務施設との分離をはかる職寝分離を実現し、戸建て住宅も80-150坪の広さを構えることができた。その半面、千里ニュータウンにないものとして大木・宗教・裏町の三つがあげられた。そして、暮らしにかかわる物語をつむいでいくことの意義を強調された。ディスカバー千里はインフラの器に盛られた暮らしについての「ものがたり」にかかっている、と。

その話をうかがってわたしが思ったのは、民間伝承として形成される千里の物語は近隣住区からはじまり地区の物語に継承され、ひいてはニュータウン全体の物語に発展していくのではないかということであった。たとえば1973年のオイルショック時のトイレットペーパー騒動については地区の物語もあれば、千里中央の物語もあるのではないか。大丸ピーコックからはじまったというのは大きな物語で、地区センターや近隣センターの噂話が火付け役になったというのは小さな物語である。とすれば、いかにも千里ニュータウンらしい物語の形成になっているような気がするのである。

50年後に世界遺産登録をめざすような町にしてほしいと訴えたのは片寄俊秀先生(大阪人間科学大学教授)である(写真8)。大阪府企業局の職員として直接かかわった方だけに「古老の話」と謙遜する講演は表と裏の世界が見えて興味深かった。とくに計画除外地の上新田の役割が示唆的だった(写真9)。というのも片寄先生によると、上新田の天神社につどう初詣の人びとの姿をみて、「上新田があるから千里は救われた」とまで断言されたからである(写真10)。千里ニュータウンにないもののひとつである宗教施設が除外地であるがゆえに存続し、ニュータウンの氏神のような役割を果たしていることに注目されてのことである。わたしはかねてより上新田をユング心理学者の河合隼雄先生がうちだした日本文化における中空構造にたとえられないかと思っていたが、似たような発想をする説に出会って心強く感じた次第である。

千里ニュータウンをめぐるイベントはこれからも続き、11月24日(土曜)に「千里ニュータウンの未来を語る」というフォーラムでクライマックスを迎える。わたしは「見せたい住宅、住みたいタウン 千里ニュータウンの軌跡」という講演をするが、これまでの数々の講演を総括しながら、新たな展望につなげたいと考えている。

韓国学中央研究院の文玉杓教授が来館

2012年10月19日(金曜)

10月14日(日曜)、韓国学中央研究院・韓国学大学院の文玉杓(ムン・オクピョ)教授を吹田市立博物館にお迎えしました。文教授は群馬県の農村で16ヵ月の文化人類学のフィールドワークをおこない、オックスフォード大学から博士号を授与された高名な研究者です。来年1月からは韓国文化人類学会の会長に就任する予定ですが、目下サバティカルを利用し、京都で「西陣織の文化史」に関する研究・調査に従事しています。

このたび、「ニュータウン半世紀展」でソウル大学日本文化研究所の陳泌秀(チン・ピルス)HK研究教授が講演するのにあわせて来館を打診したところ、快く応じていただいたという次第です。

JR岸辺駅で待ち合わせをしたのですが、すこし早めに到着されたので、急きょ旧西尾家住宅にお連れいたしました。さいわい藤原学館長もおられ、案内にあたってもらいました。韓国の古都、慶州の発掘調査にも関与したことのある藤原館長とは慶州をめぐる共通の話題で盛り上がったようです。文教授がとくに関心を示したのは、江戸時代の庄屋がはたした役割と、明治以降に西洋化の先陣を切ったことのようでした。短時間でしたが庭園と茶室も見学してもらいました。

文化人類学者の陳泌秀先生はソウル大学の学部時代に文玉杓先生の授業をとったことがあるらしく、緊張すると言っていましたが、堂々たる日本語での講演でした。演題は「韓国ニュータウンの形成過程と現状 故郷をつくらないノマドたちの町」で、丹念にソウル近郊の新都市の形成過程を追いました。韓国では1970年代から国家主導で計画的に増設された大規模団地のことを新都市と称しているそうです。他方、英語のニュータウンは2002年から開始されたソウル市の事業など近年の宅地開発の名称として使用されているようです。

講演のなかでとくに興味を引いた点は、韓国では一戸建てよりもアパートのほうが人気が高いということです。実際、1975年に戸建てが92.6%であるのにたいしアパートはわずか1.9%だったのが、40年後の2005年には戸建は32.2%に減少し、アパートが52.7%を占めています。いまでは60%以上がアパート暮らしだそうです。しかも、人びとはもっといいアパートをもとめて移動するノマド(遊牧民)だと言うのです。良い住環境というのは快適な居住環境、豊かな自然環境、豊富な文化施設にくわえ、高学歴の専門職中心の住民構成だと指摘していました。換言すると、大学進学率の高い住区のアパートがノマドたちの垂涎の的になっているようです。さらに、それが不動産マインドと連結し、住民がたえず入れ替わる恒常的バブル状態を引き起こしていると言うのです。定住志向がけっこう高い千里ニュータウンとは好対照をなしているようです。

文先生には陳先生の講演に対するコメントをこれまた急きょお願いしました。いろいろな点の指摘がありましたが、いくつか紹介すると、まず、1980年代初頭にイギリス留学から帰国したとき、ソウルの南に巨大なアパート団地ができているのにびっくりしたそうです。ソウル生まれの二世たちがアパートの象徴される新しいライフスタイルにあこがれて大挙入居したのです。そこでは新しい人間関係が生まれました。ひとつは、不動産マインドをもったのがおもに主婦だったため、結果として妻の地位が上昇したといいます。また、キリスト教会の活動をとおして人とのつながりができていったことも特徴です。先祖祭祀の儒教ではなく、山にこもる仏教でもなく、新興のキリスト教がきそって新住民のあいだに絆を形成していったようです。この点でも、ニュータウンの外縁にしか宗教施設の建設がゆるされなかった千里とは異なっています。

講演会のあと、文先生にはニュータウン半世紀展と常設展を観覧していただきました。常設展では朝鮮半島から渡来した人びとが製作した古代の須恵器や、現存する韓国のダルマ窯に関心を示されました。

文先生、陳先生をかこんでの小宴は小山修三前館長や奥居武秋季展委員長らとともに千里丘陵のホテルでおこなわれました。

井上哲也吹田市長が「さわって楽しむはくぶつかん」展に来館

2012年9月26日(水曜)

9月23日(日曜)、井上哲也市長が来館されました。「さわって楽しむはくぶつかんinすいた」を観覧するためです。「わくわく体験」をちょうどはじめた時間帯だったので、企画展を一巡した後、「わくわく体験」のコーナーにも立ち寄っていただきました。

展示物を「さわる」ことで、視覚だけでなく五感をとおしてより良く理解することができるわけですが、井上市長には特に吹田から出土した瓦や壺に触れてもらいました。鬼瓦も気に入ってもらったようです。千里ニュータウンの住棟標示のA9には「永久」の意味が込められていると冗談を言ったところ、Aは公社、Bは府営、Cは公団、Dは社宅等にあてられたことをよくご存知でした。掛軸の展示では学芸員実習の学生にも説明をしてもらいました。聞けば、動物が描かれているものを選んだとのこと。そのため、目新しい館蔵品がお目見えした結果となりました。そのあと市長はお歯黒の異臭を嗅ぎ、最後は吹田の古地図に見入っていました。

市内のボランティア団体の協力を得た「わくわく体験」では点字の使用済み用紙を利用した「エコ封筒づくり」、視覚障がい者用の「音声パソコン操作」、「点字名刺づくり」、アイマスクを付けて手さぐりする「お宝さがしゲーム」、「さをり織り体験」を順次まわってもらいました。市長はとくに音声パソコンのところで長時間言葉を交わしていました。最後に古武術・護身術の体験会場にも立ち寄ってもらいました。

この日は日曜日ということもあり、親子連れが多く来館していました。たくさんの市民が楽しんでいる現場を市長にご覧いただけたことは幸いでした。井上市長には来る「ニュータウン半世紀展 千里発・DREAM」(10月13日~11月25日)にもお越しいただけるよう、お願いした次第です。

なお、「さわって楽しむはくぶつかんinすいた」は30日(日曜)までです。最終日には広瀬浩二郎民博准教授の講演とワークショップが予定されています。テーマは「"手学問"の理論と実践 世界をさわる手法をもとめて」(14時00分-16時00分、講座室)です。有終の美を飾りたいものです。

橋本裕之教授の講演 それでも祭りを続けたい

2012年9月25日(火曜)

9月22日(土曜)、午後1時半から橋本裕之教授(追手門大学。3月までは盛岡大学)の講演会がはじまりました。最初に青森県三沢市の歴史民俗資料館でおこなった企画展示「地震海鳴りほら津浪2011~ミサワの漁業を襲った東日本大震災(2011年9月11日~2012年3月11日)」の取り組みについての紹介がありました。そこでは瓦礫の展示をしたため、全国メディアにも取り上げられ、会期を延長するほど関心をもたれたようです。それは三沢漁協との共催で実現し、震災と津波をわかりやすく実感してもらうことと、再建への努力を展示をとおして応援することがねらいでした。被災地での展示は漁協との連携がなければ実現しなかったでしょうし、比較的被害の少なかった青森県だから可能だったという面もあったにちがいありません。とはいえ、そうした状況下にあってもなお実現した稀有な展示であればこそ、その意味をしっかりと検討する必要があると思います。

つぎに映像「3.11東日本大震災を乗り越えて 岩手・宮城沿岸部の民俗芸能 復興と現状」の上映がなされ、適宜解説が加えられました。家族や家屋を失った人々が芸能の上演をとおして生きる意欲をかきたてていく姿をカメラは追っていました。神楽の面や角、あるいは楽器や装束を一掃されてもなお、残ったモノをつかって必死に演じようとしていることの意味を追究していました。被災者は祭りや芸能を通じて鎮魂や祈願といった宗教的な行為をおこなうことで、死者をふくめて人びととの絆を確認し、回復し、新たに構築していることがよく理解できました。悲嘆にくれているときの芸能は自粛すべきものというよりは、人びとの心をつなぎとめ、生活の再建にはかり知れない活力を供給するもののようです。虎舞を演ずるヤンキーな若者が「虎舞があるからここ(釜石)に住むのだ」とインタビューで語っていたのが印象的でした。祭りや芸能は生活との格闘における最後の砦になっているようです。

映画の後、橋本教授は鵜鳥神楽(岩手県普代村)を中心に、震災にもかかわらず芸能を演じ続けることの意味を熱っぽく早口でたっぷり語りました。その鵜鳥神楽が10月19日(金曜)には西宮神社で奉納されます。というのも、恵比寿舞がひとつの代表的な演目となっているからです。そして国立民族学博物館・国立歴史民俗博物館・国文学研究資料館が共催する企画展「記憶をつなぐ 津波災害と文化遺産」(9月27日~11月27日、於民博)にあわせて10月21日(日曜)には民博講堂でも上演されます。毎年1月から3月にかけて岩手県沿岸部の「宿」をたずねて巡行する神楽が関西にやってきて、復興祈願の奉納や上演をすることになっているのです。ここでも、博物館は一役買っています。震災関連の展示と芸能の公演が国のレベルでも企画されているからです。

講演終了後、橋本教授は企画展「さわって楽しむはくぶつかん」と常設展をじっくりと時間をかけて鑑賞し、いろいろ貴重な助言をくださいました。博物館活性化の請負人のような方なので、傾聴に値する意見が多く、今後の博物館経営に活かしていきたいと思っています。

学芸員によるギャラリートーク さわるモノを活用して

2012年9月21日(金曜)

9月17日(月曜、祝日)、学芸員5人による常設展示場の解説がおこなわれました。といっても、たんなる口頭の説明ではなく、企画展「さわって楽しむ博物館」にちなんで、さわれるモノを用意し、それを活用して展示解説をおこなったのです。視覚障がい者(「触常者」*)の参加を前提に、一般の来館者(健常者=「見常者」*)にも楽しんでもらおうという企画です。時間帯は11時から4時まで。各自30分のリレー方式で、一巡するのに2時間30分かかりましたから、全部に参加した者にとっては少々つらいところがありました。学芸員はそれぞれ2回、以下のように担当しました。[*広瀬浩二郎氏の用法]

- 11時00分~ 考古

- 11時30分~ 近現代

- 12時00分~ 古文書

- 12時30分~ 美術

- 13時00分~ 民俗

- 13時30分~ 考古

- 14時00分~ 美術

- 14時30分~ 古文書

- 15時00分~ 近現代

- 15時30分~ 民俗

考古担当の高橋真希学芸員は須恵器と瓦をとりあげました。いずれも朝鮮半島から渡来した技術で、吹田では須恵器の生産を基盤に、のちに瓦の製造につながり、難波宮の造営と平安京の建設に大きな役割を果たしました。そうした説明が実際に瓦を手にとってみながら、質疑応答も交えて進行しました。来館者は白味がかった古代瓦の重みと無骨さを実感しながら、蓮華や唐草の文様や瓦の表面についた布目の意味を理解することができました。また、瓦をつくった窯跡(復元模型)に降りて、古代の生産現場にも立ち会ってもらいました。平安以降、吹田の瓦はながらく途絶えましたが、江戸時代に復活します。それは黒い瓦で、重量も軽くなりました。こうして古代から近世に至る吹田の瓦の歴史を体験的に感じてもらいました。逆に言うと、瓦の重量感を体感しながら、吹田の地域的特性と、それを取り巻く畿内や東アジアの世界に思いをはせてもらったわけです。アドバイザー役として参加した広瀬浩二郎氏(民博准教授)からは「ストーリー賞」(口上のみ、以下同)をいただきました。つまり筋立てがよかったという評価です。

古文書担当の池田直子学芸員は吹田の手書き文書と一般にも流通した印刷文書をつかいました。前者には縦型の宗門人別帳、横型の年貢帳、後者としては江戸時代に流布した摂津の名所図会と図入り事典である和漢三才図会がえらばれ、回覧されました。古文書にはじめて接する人もいて、それだけでも意味がありました。くわえて古文書を読み解く初歩的技術の伝授がなされました。そのために用意されたのが変体仮名の一覧表です。たとえば「あ」は「安」のくずし字ですが、「阿」という漢字のくずし字も「あ」の音にあてられていました。その一覧表を手に「嫌なもの番付」を読み解くことに挑戦してもらったわけです。妻が嫌う夫のいびきなど、簡単なものからはじめ、多少複雑なものへと移っていきました。その際、立体文字と立体図版のパネルがつかわれました。視覚と触覚にうったえる補助用具ですが、文字の大きさや隆起の厚さなど、さらなる工夫の余地がのこりました。とはいえ、広瀬氏からは「努力賞」が授与されました。来館者の能動性を引き出す手法に苦労の跡がみられたからです。さわることでわかるほど古文書の世界はなまやさしくありません。その難物の古文書を少しでも身近な存在として感じてもらう努力が認められたのでしょう。

美術担当の寺澤慎吾学芸員は私蔵の掛軸を持ち込みました。館蔵の掛軸をガラス越しに見ながらの解説です。掛軸の表装を説明しながら、触感でも確認してもらい、風帯(ふうたい)などの付属品の紹介がなされました。風帯は、中国の古い表具を参考にした日本の掛軸には残っていますが、現代中国では風帯を用いない方が一般的です。また重しの役割をはたす軸木の端は、木製をはじめいろいろですが、上等なものには象牙も使われているとのこと。上方の軸(褾紙竹、発装)が半月形であることもわかり、ふだん何気なく見ている掛軸の構造が手に取ってみて、はじめてよく理解できました。美術品にさわることはタブーに近い行為ですが、手袋もつけず、このようなかたちで接触できることは、視覚障がい者のみならず一般の来館者にとっても稀有な体験です。掛軸の絵は大衆的な大津絵でしたが、琵琶法師(座頭市)が描かれていて、そのあたりにもこだわりを感じました。広瀬氏の評価では「敢闘賞」。タブーによくぞ挑戦してくれたという意味での健闘をたたえる賞でした。

民俗の担当である藤井裕之学芸員(副館長)は数本の鍬(以下、クワ)を用意しました。さわって、使ってみて、その違いから用途を推測するという設問をしたのです。歯と柄の角度が鋭角なクワは「引きグワ」で、引いて土を移動させるのに使われます。畔づくりには便利です。他方、歯と柄の角度が鈍角なクワは「打ちグワ」で、振りかざして打ち込むときに使われます。耕作や開墾に適しています。後者は吹田で「尾張グワ」と呼ばれているものです。歯の鉄は広く厚く、かつ重くて、持ち上げるだけで息が切れそうです。なぜ尾張の名がついているかというと、城づくり、城攻めと関係があり、戦国の世で活躍した職人集団が平和時には農業・土木の技術に活路を求めて移動したからだそうです。「農民がかならずしも農具をつくったわけではない」との解説もついていました。これには、自給自足の閉鎖的集団としてとらえられがちな村の通念に揺さぶりをかける効果もありました。広瀬氏の見立ては「絞り込み賞」でした。というのも、8月に吹田高校の生徒を相手にリハーサルをしたときには、クワの製作と鉄鍛冶や稲作との関係にも言及したため、焦点がぼけたきらいがありました。今回はそれが是正されたという評価です。

近現代の担当は五月女賢司学芸員でした。かれは「ニュータウン半世紀展」が間近にひかえていることもあり、千里ニュータウンの生活用具を選択しました。とりわけ人気を博したのはユニットバスです。府営の団地には当初、風呂の設備がなかったため、バスオールの名で知られたユニットバスが飛ぶように売れたそうです。窮屈な湯船、狭い洗い場にもかかわらず、銭湯に行かずともすむ夢のような商品だったようです。これをベランダに設置して、ちょっぴりモダンな生活を楽しんだのです。かれはほかにも常設のシステム・キッチンや今回新たに収集した住棟標示、あるいは牛乳の受け箱やダストシュートなどを紹介しながら、体験的に理解してもらうことにつとめました。広瀬氏の診断は「技能賞」。口八丁、手八丁に「モノ八丁」で、解説技能も板についてきたという評価です。

以上、独断と偏見も交え、簡単にギャラリートークを紹介してきましたが、広瀬氏は実は全盲の研究者です。かれ自身も触ったり、体験したうえでの判断です。「見常者」以上に見えているという感じでした。また、青森から駆けつけてくれた増子正氏(青森県立盲学校教諭)も弱視者の立場から貴重なコメントを寄せてくれました。たとえば、発掘された古代瓦は窯に残された失敗作であることが感動モノであるとか、高度経済成長の時代のモノが博物館入りすることに歴史の重みを感じたとか、古文書の肌触り、とくに虫食いに感動したことなど、面白い反応をみせてくれました。かれが最も強調したのは、ガラスケースのなかの解説文字をもっと大きくしてほしいということでした。虚を突かれたような、考えさせられる指摘でした。

学芸員によるモノを活用したギャラリートークの試みはこれからも機会を得て続けていきたいと考えています。わたしもその仲間に加わるつもりです。ご期待ください。

日本宗教学会で吹田市や吹博に言及してコメント

2012年9月9日(日曜)

9月7日(金曜)、伊勢の皇學館大学で開かれている日本宗教学会で「ためされる宗教の公益」という公開シンポジウムが開催されました。モデレーターの櫻井治男皇學館大学教授による趣旨説明には「本シンポジウムでは3・11 震災後、復興に向かって各地で明るい動きがあるなかで、災害のその時に臨んだ宗教、あるいはまた復興の時に臨んでいる宗教の社会的役割を"公益"という観点からあらためて問いかけてみたい」とあり、わたしはコメンテータとして参加しました。4つの発題タイトルと発題者は以下のとおりです。

- 「災害時における宗教者と連携の力 その意義と今後の課題」稲場圭信(大阪大学准教授)

- 「宗教の公共力 自然とのネットワーキングを考える」岡田真美子(兵庫県立大学教授)

- 「祈りの公共性をめぐる試論 3.11によって照らし出される『宗教』の境界」小原克博(同志社大学教授)

- 「東日本大震災後の『絆』再興にみる宗教の"ちから"」鈴木岩弓(東北大学教授)

東日本大震災の支援活動における宗教の公益、自然環境における公共財としての鎮守の森、宗教が有する祈りの公共性、地縁や血縁の絆を再興する宗教の力、などについて興味深い報告がつづきました。

コメントのなかでわたしはde jure(デジュリ)の公益とde facto(デファクト)の公益が区別できるのではないかと指摘しました。デジュリとデファクトとはコンピューター用語のデジュリ・スタンダードとデファクト・スタンダードから借用しています。前者は公的権威にもとづく標準、後者は市場の支持を受けた事実上の標準です。ISOやJISは前者、MacやWindowsは後者にあたります。

震災のような危機的条件下では、政府や自治体のようなデジュリの公益とともに、市民団体や援助組織などのデファクトな公益が大きな意味をもち、宗教の公益も後者にあたるのではないかと論じました。その際、吹博の事例を援用しました。つまり、吹博はデジュリのミュージアムとしては吹田市の市立博物館ですが、デファクトのミュージアムとしてはかなり吹田市民博物館になっているのではないかと言及したわけです。市民から構成される実行委員会が夏季展や秋季展を担っている現実は事実上(デファクト)の市民博物館ではないかというわけです。

千里ニュータウンの造成は山を削り谷を埋めて台地をつくり、キツネやタヌキを追い出してヒトさまの居住空間を確保したわけですが、そこにはもともと神仏がいなかっただけでなく、あらたに神仏を勧請することも回避されていました。千里丘陵の里山を消失させたニュータウンは宗教性にとぼしい町としてスタートしました。宗教の公共や公益はゼロに近い町でした。そんな世俗的な空間にできたミュージアムは神殿の役割を果たしているのではないか、というのが第2の論点です。紫金山公園は「鎮守の森」であり、市民が持ち寄った思い出の品々は「神宝」に相当します。特定の宗教や宗派には関係ありませんが、神聖な価値が大切にまつられていると考えれば、カミなき土地のミュージアムが聖性の事実上の公共・公益を担っているとみることもできるわけです。

聴衆の反応はいささかキツネにつままれた感がありましたが、デジュリとデファクトの区別や、俗における聖というパラドックスにもとづき、コメントを続けました。吹博の宣伝で終わるのではないかと心配した向きもありましたが、コメントの詳細は省略します。

「館長のページ」始めました。

2012年9月6日(木曜)

「館長のページ」が吹博ホームページに加わることになりました。このページでは館長としての立場から吹田市民、ならびに吹博関係者にとって関心をもってもらえそうな話題を提供しようと思っています。トピックの分類としてはだいたい次のように考えています。

- 吹博への来客の紹介

- 展示・イベントの記録

- 館外での活動の紹介

2012年9月5日(水曜)午後4時頃、吹田市議会の竹内忍一議長と坂口妙子副議長がお越しになりました。上記のトピック1.の冒頭を飾るにふさわしい方がたをお迎えしたことになります。さる7月25日に市庁舎の議長応接室に両氏をおたずねし、就任のご挨拶を申し上げて以来の再会です。初対面ではないので、応接室での会談も千里ニュータウンの特別展を中心に和気あいあいとすすみました。

実は、竹内議長からは宿題を課せられていました。それは文化行政における「吹田モデル」を提示してほしいというものです。企業の業績測定や費用対効果ではなく、音楽や芸術などの文化における公費支弁の価値と意味を説明するモデルです。かなりの難題と言わざるをえません。

千里ニュータウンをとりあげて申し上げたことは、この町は単に住めればいいというものではなく、住みたい町であり、見せたい住宅であるということが、それまでの団地とはちがうのではないか、という点です。従来の団地とくらべたら、洋式トイレやダイニングキッチンに象徴されているように、すこしモダンでちょっと美しく、ちょっぴりプライドをくすぐる「見せたい住宅」ではなかったか、というものです。寝るだけのベッドタウンではなく、住みたいと思わせる企画や演出が多少なされていたのではないか、と。

「衣食住足りて礼節を知る」とは申し上げませんでしたけれども、「見せたい住宅」「住みたい町」というのは情報的価値を優先している住宅であり、町です。千里ニュータウンはその走りではなかったかと、仮説を立ててみたわけです。文化を礼節に相当するものとみれば、その価値はたんなる生活ではなく、ある種の情報に基準をおく必要があります。企業の費用対効果ではなく、文化の費用対利益です。この場合、利益はリエキではなく、リヤクと読みます。すばらしい、ありがたいと思う「ご利益」です。これが文化的価値だというわけです。

それはさておき、議長・副議長にはこのあと開催中の企画展「さわって楽しむはくぶつかんinすいた」をご覧いただきました。土器の器や瓦に実際にさわっていただき、感触や重量感を体験してもらいました。お歯黒の匂いも嗅いでいただきました。議長は地元を流れる神崎川の古地図のコピーに見入っておられました。またみずから琵琶を弾いて楽しんでおられました。副議長とわたしは田楽でつかう楽器「びんざさら」にはじめて触れ、職員から使い方を教えてもらいました。

竹内議長・坂口副議長には千里ニュータウン展もぜひ見に来てほしいとお願いいたしました。ご来館、ありがとうございました。

館長就任のご挨拶

2012年6月1日(金曜)

6月1日付けで吹田市立博物館の館長職を拝命した中牧弘允です。小山修三前館長の後を受け、微力ながらも全力を尽くす所存ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

吹田に住んで35年、勤務先も吹田の国立民族学博物館でした。民博を3月末で定年退職し、縁あって地元の文化活動の一翼を担うことになりました。吹田の魅力を発掘し、発信し、発展させることが使命だとかんがえております。

専門は宗教人類学、経営人類学、ブラジル研究です。宗教人類学の分野では日本国内の宗教はもとより海外に伝播した日本宗教を追いかけてきました。ハワイ、カリフォルニア、ブラジルが主な調査地です。余勢をかってブラジルでは民衆文化やアマゾンの先住民文化の研究もしました。経営人類学の領域では主に現代の会社文化と取り組みました。高野山の会社供養塔、社葬、企業博物館などが研究対象でした。その延長線上に上海万博の研究が位置づけられます。

博物館の展示としては民博の日本文化展示「祭りと芸能」、アメリカ展示の「祈る」のコーナーなどを担当しました。JICA横浜海外移住資料館の常設展示、旧神戸移住センターの移住ミュージアムの常設展示にも深くかかわりました。

また、博物館と学校をつなぐ博学連携の活動にも関心を寄せ、日本国際理解教育学会との共催で「博学連携教員研修ワークショップinみんぱく」を2005年に立ち上げ、恒例の夏季イベントとして定着させることに腐心してきました。学校の児童生徒には博物館をもっと活用してほしいと願っています。先生方がそのカギを握っています。

実は、吹田に住んでいながら知らないことがいっぱいあります。館長就任の晩はヒメボタルをはじめて見に行きました。オスのホタルが一斉にシンクロして光るさまは圧巻でした。シンクロナイズド・スイミングならぬシンクロナイズド・ライトニングは博物館活動にも示唆的でした。いつもはバラバラに点滅しているホタルが同調するのですから。

これからは吹田市民に吹博があってよかったと思ってもらえるような活動を心がけていきたいと思っています。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

2012年6月吉日

中牧 弘允(なかまきひろちか)

新館長就任のお知らせ

2012年6月1日(金曜)

5月31日をもって小山修三館長が退任し、6月1日付けで、国立民族学博物館名誉教授中牧弘允(なかまきひろちか)氏が新館長に就任いたしました。