特別館長だより 2024年

ページ番号1035208 更新日 2024年12月20日

秋季特別展「紙芝居の歴史と阪本一房」をふりかえって

令和6年度(2024年度)の秋季特別展は「紙芝居の歴史と阪本一房」展でした。それは同時に、2025年に開催される「第19回全国紙芝居まつり宝塚大会」のプレイベントという位置づけがなされていました。会期は10月12日(土曜)~11月24日(日曜)の6週間あまり。2022年の春季特別展は人形劇が中心でしたが、今回は紙芝居に焦点が当てられました。担当は両方とも藤井裕之学芸員でしたが、2025年3月の退職をひかえ、現役としては最後を飾る展示となりました。展示以外にも4回の講演会、6回の実演、各1回のワークショップとギャラリートーク、加えて6回のクイズラリーを含め、けっこう多彩なイベントが繰り広げられました。

展示の概要

展示のなかでもっとも存在感を示していたのは「のぞきからくり」でした。特展場の中央奥に陣取り、極彩色で描かれた地獄極楽の、この世ならぬ異様な世界が立ち現れていました。左脇のモニターには映像が映し出され、いつでも「のぞき」の疑似体験を楽しむことができました。

「のぞきからくり」以外にも紙芝居のルーツとして「絵解き」や「錦影絵(写し絵)」、「立ち絵」や「かがみ」が紹介されました。絵解きは寺社縁起の解説ともいうべきもので、善光寺聖(ひじり)による善光寺縁起絵伝や熊野比丘尼(びくに)による熊野勧心十界曼荼羅が有名ですが、本展では親鸞上人絵伝が展示されました。「写し絵」については兵庫県立歴史博物館蔵の風呂(プロジェクター)と種板(スライド)の現物が並びました。当初「写し絵」と呼ばれ、紙芝居(平絵)が登場するにおよんで「立ち絵」と称されるようになった各種の紙人形と、人形の操作を容易にする「かがみ」も展示されました。

紙芝居の誕生自体は1930年とされ、「黄金バット」(永松健夫作)が人気を博しました。それは街頭で子どもたちを集め、飴や菓子を売って演じる街頭紙芝居でしたが、教会や幼稚園・学校にも教育紙芝居として普及しました。しかし戦時下では次第に戦意を高揚させるための国策紙芝居に変わっていきました。そうした変化を人形劇の図書館などから借用した貴重な資料で展示することができたのは幸いでした。わたしにとっての一大発見は、1938年に設立された日本教育紙芝居協会に宗教学者の佐木秋夫(1906-1988)が参加し、国策紙芝居も制作していたことです。佐木は東大宗教学研究室の出身であり、新宗教運動の研究者として知られています。ところが、戦前の紙芝居に深くかかわっていたとは驚きでした。しかも、東京裁判の法廷で国策紙芝居の「戦争をしているのだ」を実演し、戦争協力は政府の指示であると証言していたとは!佐木さんの姿は宗教学会や研究室の同窓会でお見かけする機会がたびたびありました。

戦後になると、街頭紙芝居が盛んとなり、1948年から49年にかけて最盛期を迎えました。48年には「民主主義紙芝居」がはじまり、佐木もそれに参加しています。他方、阪本一房は大阪人形座が活動を停止したことから1949年頃から街頭紙芝居に従事し、人形劇も街頭で演じていました。その時代に小森時次郎と出会い、のちに吹田の民話を題材に作・阪本、画・小森の「血の池」(1985)や「新田の蛇(じゃ)まくら」(1990)などの作品を制作しました。さらに「でくの木」(1991)のような創作紙芝居を生み出すとともに、関西一円で手づくり紙芝居の運動を展開しました。それを機に阪本は紙芝居を「絵芝居」と言い換え、小さな演劇として打ち出していきました。1993年には関西紙芝居文化研究会の機関誌が『紙芝居』から『絵芝居』に名称を変え、1991年からはじまった箕面手づくり紙芝居コンクールはその代表的なイベントになりました。特展場の中央部分は阪本一房のこうした活動を紹介する空間に仕立て上げられていました。

講演会

展示の最後を飾ったのは今世紀になって盛んとなった高齢者向けの「介護紙芝居」です。高齢者施設の介護現場で活用されるようになった紙芝居は回想を通して脳の活性化や他者とのコミュニケーションをはかるうえで見直されているのです。開幕当日の初回の講演会、つまり松村康貴氏(くるんば代表)による「なぜ高齢者向け紙芝居は生まれたのか―介護現場と手づくり紙芝居の出会い」は、まさにそれがテーマでした。

11月3日の2回目の講演会では「出口座から新しい芸術としての紙芝居まで」と題して堀田穣氏(京都先端科学大学名誉教授)が紙芝居(絵芝居)を中心に阪本一房の活動を詳しく論じました。会期最終日のトリの講演では、村田利裕氏(京都教育大学名誉教授)が「隠された子どもの空想力を刺激する―阪本一房さんの紙芝居の魅力―キッチンカーのようにどこへでも届けられる出張演劇」について熱弁をふるいました。とくに一房さんの口調を真似て「わいカッパやねん」をどう発声するかの指導を参加者全員が受けました。なお堀田、村田両氏の講演は展示図録『紙芝居の歴史と阪本一房』(吹田市立博物館、2024)に掲載されている解説(41-46頁)に依拠していますので、そちらをご参照ください。また、藤井学芸員による11月20日の歴史講座「紙芝居の歴史」も図録とかなり重なっていましたので、紹介は割愛いたします。

実演の紹介

6回の実演は以下のとおりです。みなめずらしくもあり、なつかしさも手伝って、おおいに堪能させていただきました。当日の写真を添えて、熱演をしていただいた方々に感謝申し上げます。

① 10月14日 「実演と阪本一房さんの思い出―」 渡邉千芳氏(人形劇団せっぽく座)

② 10月19日 「紙芝居上演」 ピーマンみもと氏、杉山尚輝氏

③ 11月2日 「紙芝居上演」 柿本香苗氏、高鳥公子氏(元出口座)

④ 11月9日 「紙芝居上演」 紙芝居サークルちょうちょ

⑤ 11月10日 のぞきからくり上演 てづくり紙芝居館

⑥ 11月17日 錦影繪上演 錦影繪池田組、植田家錦影絵プロジェクト

感想から

最後に来館者のアンケートからいくつか紹介いたします。「イベントののぞきからくり、素敵でした。ものすごくよい声」「紙芝居の歴史がとても分かり易く体系的に展示されていて、理解しやすかった」「阪本一房さんの映像が見られたり、迫力あるのぞきからくりや貴重な資料の解説が楽しかった」「昔、見たことがあり懐かしかった。こんな深いものだったとは勉強になりました」など、好評の声が多数寄せられました。

北摂文化祭の誕生

2024年11月23日(土曜、勤労感謝の日)、万博記念公園で「万博夜空がアートになる日2024」が開催されました。第3回を数えるこの花火大会に本年から新たに「ドローンショー」と「北摂文化祭」が加わりました。その「北摂文化祭」には北大阪ミュージアムネットワークも協力させていただきました。

主催の万博花火実行委員会のメンバーが数名、同ネットワークの会長館である吹田市立博物館に来られたのは6月14日(金曜)でした。用件は、秋の寒い時期の、しかも野外でおこなわれる花火大会への参加協力要請でした。実は、同様の時期にあたる関西文化の日に当ネットワークも「北大阪ミュージアムメッセ」を2013年から2019年まで民博の特別展示館地下で開催してきました。それを知っての相談でしたので、ネットワーク側でも7月3日(水曜)に幹事会を開き、参加の方向で意志統一をはかりました。とはいえ、すでに各館それぞれに企画を立ち上げておられ、可能な範囲でのささやかな対応しか思いつきませんでした。

その第一は、各館のパネル紹介と関連のチラシやリーフレットを置くことでした。第二は、さをり織りなど吹博でおこなっている体験展示を持ち込むことでした。懸案は特設ステージでのパフォーマンスでした。そこで、ボランティアで参加できる団体があるかどうか各館の意向を聞いてみることにしました。

結果として、9m幅のブースを設け、テント内のパネル展示で各館を紹介し、長机やチラシラックにチラシやリーフレットを置くことができました。吹博所有のさをり織りの織機も1台並べることができました。パフォーマンスに関しては民博を中心に活動している「西アフリカおはなし村」のグループが引き受けてくれました。

当日、ブースの設営は9時頃からはじまり、「西アフリカおはなし村」のリハーサルも正午前後におこなわれました。「北摂文化祭」のステージは3時30分がスタートで、まず梅花女子大学のチアリーディング部による見事な組体操が披露されました。「西アフリカおはなし村」の出番は4時45分からでした。最初の民話は「三人の男」。マイクの声もよく通り、大画面にも話者の顔がアップされて映し出されました。太鼓の演奏と踊りをはさんで2番目の話は「ハイエナとオオトカゲの相撲」でした。いずれの民話も約5~6分でしたが、語り手の方によると向かい風が強く発音に苦労したとのこと、晩秋の野外ステージならではのハプニングでした。最後はコール&レスポンスでしたが、観客のレスポンスは風にかき消されがちでした。とはいえ、初回にしては上出来でした。10名ほどのメンバーがそれぞれの持ち味を発揮し、舞台を盛り上げてくださいました。

秋の空は移りやすいようで、ひとしきり小雨が降りました。しかし、心配もつかの間、天空には180度の巨大な虹があらわれ、カメラが一斉に向けられました。また、当ネットワークのブースはテント三個分に相当する広さで、雨宿りにはうってつけの場所となりました。

ドローンショーと花火の組み合わせはめずらしいらしく、2万1000人の観客を魅了しました。とくに印象的だったのは初見のドローンショーでした。500個あまりのドローンが自在に飛び回り、文字や図形を連続的に描き出す最新技術には目を見張りました。

最後に、第1回北摂文化祭に協力していただいた北大阪ミュージアムネットワークの各館、ならびに「西アフリカおはなし村」の参加メンバー各位、とりわけコーディネーター役をつとめてくださった内田陽造氏に感謝申し上げます。

初の知的障がい者向けワークショップを開催して

当館では「さわる」展示を2006年から開始し、コロナ禍での中断はあったものの毎年取り組んでいます。当初は「さわる 五感の挑戦」を通しテーマにして5回(2006~2010)おこないました。そして「さわる みんなで楽しむ博物館」(2011)をはさんで、「さわって楽しむはくぶつかんinすいた」と題して4回(2012~2015)実施しました。さらに2016年度からは「さわる月間」として開催しています。

2024年度の「さわる月間」(6月15日~7月5日)では特別展示場とロビーをつかった展示や点字解説にくわえて、従来からおこなっている「わくわく体験」(6月15日)と今回初の「知的障がい者向けワークショップ」(6月22日)を実施しました。前者では点字体験(しおり・名刺作り)、草木のたたき染め、さわる絵本の読み聞かせと展示、そして触読朗読体験をおこないました。後者では国立民族学博物館(民博)の信田敏宏教授を講師に招き、およそ以下のような取り組みを実践しました。

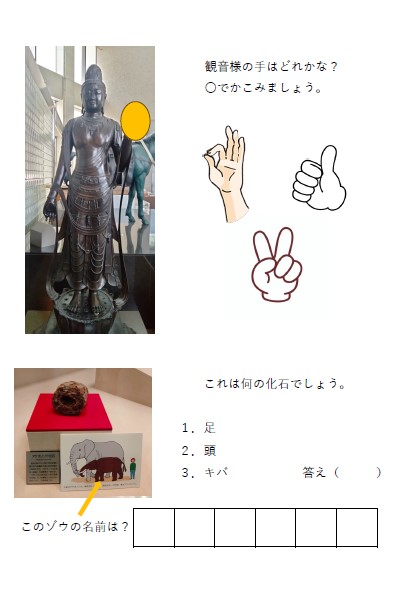

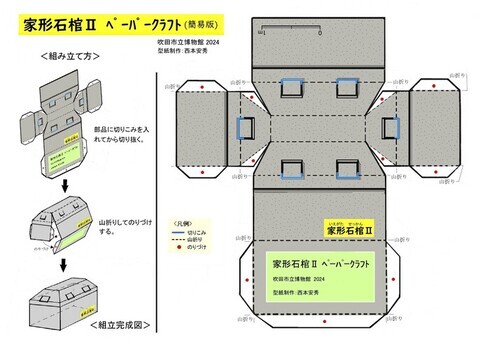

最初に信田教授が当館の展示から着想を得て「古墳・須恵器・銅鐸」と題するわかりやすい講義を15分ほどしました。そのなかにはクイズもあり、古墳がもっとも多い県はどこ?須恵器はどこから来たか?銅鐸は全国でいくつあるか?という三択問題が出題されました。その余勢を駆るかのように、参加者8組は次に展示場のクイズラリーに挑戦しました。展示場ではボランティアの方々が適宜支援にあたり、回答を見てスタンプを押す役割も担当しました。クイズラリーを終えた参加者は、今度は銅鏡づくり、土器接合体験、ぬり絵とペーパークラフトの制作体験、さらにはさをり織りの織物体験や和楽器(琴)の演奏体験に気の向くまま思い思いに取り組みました。ひとつとは限らず、いくつも楽しむ参加者がほとんどで、帰り際にはぬり絵やペーパークラフトをお土産に持ち帰っていただきました。

本ワークショップを開催するきっかけはNHKのEテレ番組「バリバラ みんなのためのバリアフリー・バラエティー」を2月に視聴したことにあります。そのなかで信田教授も登場され、民博における知的障がい者向けのワークショップ(Sama-Sama塾)の紹介をしていました。そこで、元同僚という気安さから相談に乗ってもらったという次第です。

実際の運営にあたっては信田教授と藤田裕介学芸員を中心に、館内のスタッフもそれぞれの持ち場で協力体制をとりました。また、さまざまな方から支援をうけましたが、とりわけボランティアの方々には慣れない活動に関わっていただいたこと、また文化財保護課を退職したばかりの西本安秀氏にも新たなペーパークラフト作品を用意していただいたこと等、特記して厚く御礼申し上げます。今後もさらに充実した内容で継続していきたいと思っていますので、関係各位のご指導・ご鞭撻のほどをお願いする次第です。

(2024年7月17日)

春季特別展「繁栄した湾口の湊津―垂水遺跡群からよみとく」をふりかえって

春季特別展「繫栄した湾口の湊津―垂水遺跡群からよみとく」は2024年4月27日(土曜)から6月2日(日曜)まで1カ月あまり開催されました。展示の趣旨は「交通の要衝として繫栄した垂水地域の様子を、垂水遺跡・垂水南遺跡・五反島遺跡の出土遺物を中心に紹介すること」(チラシより)でした。展示は当館所蔵の考古資料のみで構成され、2016年の秋季特別展「古代の港か?祭場か?―五反島遺跡の謎に迫る」に引き続き、湊の役割に着目した展示でした。

垂水神社から神崎川にいたる地域の発掘は吹田市の文化財保護課を中心に営々と続けられています。垂水遺跡は55mの小高い場所にありながら、縄文時代ではなく弥生時代の遺跡です(写真1)。掘立柱の高床式建物や「のろし」の跡や石の投弾(礫(つぶて))の遺物は集落の防御用と推定されています。垂水南遺跡は水田に囲まれた微高地にある古墳時代の集落群で、先端的な金属器の生産がおこなわれていました。他方、五反島遺跡は神崎川沿いに位置し、堤防が築かれ、港の役割を果たすとともに、八十島祭(やそしまさい)(?)などの祭場としても重要な拠点でした。

垂水遺跡群がとくに注目に値するのは弥生時代から古墳時代初期にかけての遺跡だからです。というのも、その時代は歴史学では「空白の4世紀」といわれるように、歴史文書を欠いているからです。3世紀に関してはいわゆる「魏志倭人伝」があり、倭国を統一した邪馬台国や倭人の習俗について記しています。5世紀についても南宋の宋書に倭の五王(讃、珍、済、興、武)についての記述があり、異論はあるものの仁徳天皇や雄略天皇などに比定されています。しかし、4世紀については中国の史書は何も記載しておらず、日本でも文字はまだ使われていませんでした。したがって、4世紀前後の時代を知ろうとすれば、考古遺物にもっとも有力な手がかりを求めざるをえません。

特別展にあわせて開催した3回の講演会においても上記の問題意識を前提に話題が展開しました。開催日、テーマ、講師は以下のとおりです。

(1)4月27日(土曜)「4世紀の倭国事情―政権交代と交易の盛衰―」寺沢知子氏(神戸女子大学名誉教授)

(2)5月11日(土曜)「吹田市域の渡来人とその故郷を探る」寺井誠氏(大阪歴史博物館学芸員)

(3)5月25日(土曜)「摂津における古墳時代の金属器生産」真鍋成史氏(交野市教育委員会)

講演の内容は多岐にわたりますが、重要と思った点をいくつか紹介しておきたいと思います。まず寺沢氏は、4世紀は「空白」でも「謎」でもなく、ヤマト王権は政権交替期あるいは弛緩期にあたっており、大和(邪馬台国?)から河内(倭の五王)への移行がみられたこと、またそれに対応して交易ルートも瀬戸内海だけでなく日本海や東国にもひろがり、威信財にも三角縁神獣鏡に代わる新威信財が交易ルートの首長に供与されるようになったと論じられました。また、湊津では異(外)界との境界祭祀がおこなわれ、垂水南遺跡や五反島遺跡の性格を考えるうえで参考になる視点を提供されました。さらに、ヤマトタケルの東征は東国の首長との連携強化と解釈できることを示唆されました。つまり、口頭伝承にもとづく記紀などの歴史伝承と考古学的情報とを付き合わせることで、「空白」や「謎」を解明する刺激的な方法があることにも言及されました。

寺井氏は土器のタタキ文様を比較することで、それが朝鮮半島のどの地方からもたらされたかを詳細に検討されました(写真2)。垂水遺跡群や五反島遺跡のほかにも吹田32号窯(常設展示の復元模型)や吹田操車場遺跡・明和池遺跡(後者は摂津市)などについても取り上げ、淀川河口の交易ルートに沿って朝鮮半島系土器が多様に出土していることに注目されました。

真鍋氏は垂水遺跡群の青銅鏡生産や鍛冶生産にかかわる事象を近畿の他の地方などと比較しながら解説されました(写真3)。印象に残っているのは、日本は座って鍛冶の作業をするのに対し、朝鮮半島では立ち鍛冶であり、それはユーラシア大陸では一般的であるとの指摘でした。そのため、渡来人がもたらした立ち鍛冶では「炉が飛んでしまう」、つまり遺物として炉が残らないという結果になるとのことでした。

(2024年7月1日)