特別館長だより 2013年

ページ番号1031064 更新日 2024年3月15日

最初の北大阪ミュージアムメッセ

2013年11月20日(水曜)

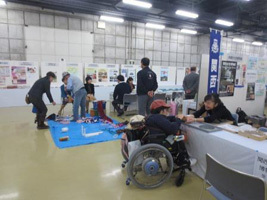

11月3日(日曜)、4日(月曜)の2日間、はじめての北大阪ミュージアムメッセが国立民族学博物館でおこなわれました。北大阪の7市3町(能勢町・豊能町・池田市・箕面市・豊中市・吹田市・摂津市・茨木市・高槻市・島本町)に所在するさまざまなミュージアムが一堂に会し、市民団体や大学生、博物館ボランティア、地域の観光協会等との連携のもと、北大阪地域の文化資源の発信をめざして開催したものです。

3日は文化の日で、民博は無料観覧日。アフリカの太鼓と佐渡の太鼓とのコラボもあって、多くの来館者が押しかけました。そのおこぼれも期待しましたが、午後からは雨。特展場地下のメッセ会場には行きづらくなりました。4日は雨もあがったので、戸外の案内表示も増やして動員につとめた結果、メッセ会場にはけっこう多数の人びとが観覧に来てくれました。各館のワークショップも前日以上に賑わっていました。

吹博では西本職員のペーパークラフトと「むかしのくらしと学校」のボランティアさんたちによる布草履づくりに取り組みました(写真1)。関西大学は勾玉づくり、茨木市はミニチュア銅鐸づくり、高槻市は家紋の切り紙、大阪音楽大学はトイレットペーパーの芯をつかった笛つくり、EXPO'70パビリオンはアイロンビーズで太陽の塔をつくるワークショップなど、それぞれの特質を生かした工夫がなされていました。子どもに占領されることもなく、老いも若きも楽しんでいる風情でした。館の紹介といっても実物展示には制約があるので、ワークショップがものをいうことがわかりました。

他方、エントランスホールでは文化芸術イベントと銘打って、パフォーマンスがくりひろげられました。高槻市の淀川三十石船の船唄からはじまり、「地球おはなし村」のジョゼフ・ンコシさんによる太鼓やマリンバの演奏(写真2)、大阪音楽大学のガムラングループによる演奏、高松塚古墳の四神(青竜、白虎、朱雀、玄武)の着ぐるみパフォーマンス(写真3,4)など、多彩なプログラムで来館者を楽しませてくれました。吹田市からは泉殿宮の神楽獅子が出演し(写真5)、すいたんも豊中のマチカネくんや箕面のたきのみちゆずると共演しました。エントランスホールは常設展示への通路にもなっているため、こうしたイベントがあるとおもわず足を止める人も多かったように思います。ただし、ミュージアムメッセのイベントであることを認識してもらい、メッセの展示にも足を運んでもらうよう、司会者によるアナウンスをふくめ、もう一工夫が必要だと感じました。

意外な収穫は博物館関係者同士の交流でした。手が空いたとき、客がいないときなど、他館の展示をみたりワークショップに参加したりすることができたようです。学芸員どうし、ボランティアどうし、会話もはずんだようです。他館の取り組みに学び、斬新なアイデアを獲得したかもしれません。

旧カフエーパウリスタ箕面店=豊中クラブ自治会館(詳細は前回の「館長のページ」参照)の展示コーナーも急きょもうけられました(写真6)。関西大学の学生さんが卒業製作もかねて復元模型をつくってくれました。また、映像作家の若林あかねさんが数奇な歴史を10分間の映像にまとめてくれました。双方ともなかなかの出来栄えで、高い評価を得たようです。

北大阪のミュージアムが一堂に会し、北摂の文化が再認識されたことは大きな成果でした。新聞にもいくつか取り上げられました。来年もまた、できれば継続していきたいものです。

藤村修氏の来館と旧カフエーパウリスタ

2013年10月19日(土曜)

2013年9月26日、藤村修氏が来館された。藤村氏とは旧知の仲で、サンパウロでお目にかかって以来、交友は30年におよぶ。とはいえ、内閣官房長官時代は海外日系人大会の時に久しぶりにお目にかかっただけである。その際、吹田市立博物館の応接室ギャラリーに飾ってある村居正之氏の作品「閑」が首相官邸にかかげられていた時期をおたずねした。藤村氏の秘書を通じてかえってきた情報によると、2010年4月から2011年11月までとのことであった。そこでさっそく応接室への入室と同時に村居氏の絵を真ん中に、記念写真を撮ることにした(写真1)。ところが、藤村氏自身は絵にあまり記憶がないという。官房長官の在任中(2011年9月2日~2012年12月26日)とダブっていたのは3カ月にすぎず、職務が多忙を極めていたのであろう。

藤村氏には常設展示場と特別展「さわって楽しむはくぶつかんinすいた」をゆっくりご覧いただいた。あわせて旧カフエーパウリスタ箕面店の件でも現状をお伝えした。なぜなら、日本とブラジルの交流にながいあいだかかわってこられたからである。

カフエーパウリスタといえばブラジルコーヒーを飲ませる店として銀座店が有名である。いまでも営業をつづけている。銀座店の開業は明治44年12月12日であるが、それに先だつこと約半年、6月25日に箕面駅前にカフエーパウリスタ箕面店がオープンしていたのである。しかも、その建物が豊中駅前に移築され、当初は娯楽サービス施設として、また一時期、キリスト教の教会として、さらには豊中クラブ自治会館として、ながくつかわれてきたのである。箕面店の存在が判明したのが2000年のころで、当時の絵葉書から箕面市の職員が「カフエーパウリスタ」の文字を確認した。その後、2009年に豊中クラブ自治会館がその建物にほぼまちがいないことが建築学的にもあきらかにされた。ただし、老朽化のため、建て替えが計画され、この10月1日からは解体工事がはじまるとのことだったので、藤村氏にもことの経緯を説明したという次第である。

「ブラジル移民の父」と称される水野龍がサンパウロ州政府と掛け合ってコーヒー豆の無償提供を受けカフエーパウリスタをはじめたことは、日伯交流のあかしであるだけでなく、日本のコーヒー文化の普及にもおおきな役割をはたすことになった。その2点でこの建物はきわめて重要であるが、現存するカフェとしてもおそらく最古であるという点でも文化財的価値がある。

わたし自身、カフエーパウリスタ1号店とでも称すべき建物が現存していたことを知ったのは8月末である。さっそく豊中市の文化財担当と連絡を取ったところ、同市としてもできるだけおおくの部材を保存し、将来にそなえるとのことなので、まずは一安心となった。(写真2,3,4)

また、この知られざる事実をおおくの人びとに知ってもらうべく「北大阪ミュージアムメッセ」で展示コーナーを設け、箕面店の復元模型を置き、パネルや映像で紹介することを企画した。さいわい、関西大学環境都市工学部建築保存工学研究室の西澤英和教授が模型製作を担当し、映像作家の若林あかね氏がパネルや映像の作成にかかわってくれることになった。北大阪ミュージアムメッセは11月3日(日曜)、4日(月曜)の2日間、国立民族学博物館の特別展示館地下で開催される。

藤村氏からはその後、来日中のブラジル連邦下院議員、西森ルイス氏を紹介していただいた。同氏のお父上が水野龍とおなじ高知県佐川町の出身という縁があったからである。神戸のホテルでお会いし、かれにも旧カフエーパウリスタのたどった数奇な歴史を説明した。ブラジルの日系人にもひろく知ってもらいたいものである。

台湾の故宮博物院をたずねて

2013年9月20日(金曜)

9月15日、台北の故宮博物院は聞きしに勝る混雑ぶりであった。中国大陸からたくさんの観光客が押し寄せていたからである。日本からの団体客も相当なものである。あちこちに日本語の会話が聞こえた。人気の展示室は、長蛇の列となっていた。日曜日で、しかも中秋節がちかかったからかもしれない。

とはいえ、ふつうの展示室はゆったり鑑賞できた。音声ガイドのたすけをかりて、名品の解説を日本語で聞くこともできた。解説プレートには中国語と英語しかないから、日本語の説明はたいへんありがたかった。ただし、点字など障害者対応はほとんどなされていないようだった。

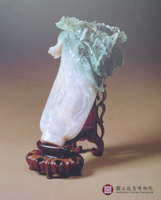

いちばん印象にのこったのは、雑踏の隙間をねらって間近でじっくり見た翠玉(すいぎょく)白菜であった。翠とは翡翠(ひすい)の翠、つまり緑色を帯びた玉(ぎょく)のことである。そして白菜のような庶民的な野菜を玉の色合いを上手につかって表現している。すなわち茎は白、葉の先端は緑である。そのうえ葉っぱには二匹の昆虫がとまっているではないか。保護色でもあるかのように、目を凝らさないと判別できない。一匹はキリギリスであり、もう一匹はちいさなイナゴだ。

青銅器の展示品にはさまざまな模様が刻まれていた。龍や鳳凰など想像上の霊獣は皇帝のシンボルとして、あるいは霊力の印としていたるところに見出せる。牛や馬、豚や鳥、亀や魚も工芸品の装飾としてはポピュラーである。しかし、昆虫はきわめてすくない。わたしは掛軸の一点に蝶を見つけただけである。聞けば、象牙やほかの石彫にもセミなどが彫られていたらしい。いずれにしろ、昆虫というだけで、新鮮で稀有なのである。

おどろくべきことに、キリギリス(螽斯)やイナゴ(蝗蟲)にはさらなる意味が付与されていた。まずは旺盛な繁殖力である。『詩経』の螽斯篇にはキリギリスにあやかって子孫繁栄をねがった詩があるという。また螽斯の発音が終身・廝守、つまり「一生、二人を守る」ということばに通じているというのである。さらに、「螽廝衍慶」という表現は「後代繁殖很多」という意味で、人にお祝いの言葉として伝えるときにもちいられるとのこと。

そのうえ、白菜の緑と白は女性の服装としてみると純潔の象徴であり、そこに多産なキリギリスとイナゴがあしらわれているのである。事実、この作品は清末、北京の紫禁城内の永和宮に住んでいた瑾妃(光緒帝の側室)が嫁入り道具として愛玩していたものらしい。その意味で、この翠玉白菜は一族の子孫繁栄を祈願した縁起物でもある。大陸からの観光客に人気がある一因はここにもあるのかもしれない。

同行した友人の奥方は、白菜の収穫時は秋だからキリギリスはいないと指摘した。イナゴは秋の昆虫だが、稲穂に群がるだけで、白菜には見向きもしないだろう。その意味では不自然な組み合わせではある。

わたしは白菜との連想で上海万博の「小白菜」をおもいだした。大学生のボランティアの制服が男女とも緑と白のツートンカラーだったことから、「小白菜」の愛称でよばれていた。白菜と小白菜は種類のちがう野菜であるが、屋外の会場案内を担当した可憐な「小白菜」たちに虫はついただろうか。

ウェッジウッド美術館とヴィクトリア・アルバート博物館をたずねて

2013年8月16日(金曜)

2013年8月上旬、マンチェスター大学で開催された国際人類学民族学会の第17回大会に参加し、そのあとウェッジウッド美術館とヴィクトリア・アルバート博物館(以下、V&A博物館)を訪問した。いずれも初見である。

ウェッジウッド美術館はマンチェスターとバーミンガムの中間地点にある陶器の町、ストーク・オン・トレントに立地している。そこには10年ほど前、数年間にわたり何度も足を運び、ウェッジウッドを中心に工場見学やビジターセンターの調査をおこなった。とくに企業博物館研究の視点から日本との比較を試みたりもした。当時のウェッジウッドには解説映像、工場見学や体験コーナーを含むビジターセンターしかなく、歴史展示の資料は限定されていた。博物館は一時閉鎖の状態にあり、日本をはじめ外国で巡回展をおこなったりしていた。ようやく遺産ロタリー基金などの支援を受けて、2008年10月に博物館として再開した(写真1)。

新設された美術館はミュージアム・ショップをはさんでビジターセンターに隣接し、もっぱら年代順の展示に力を入れていた。展示コーナーは3つに分かれ、それぞれ18世紀、19世紀、20世紀に対応している。最初のコーナーでは創業者のジョサイア・ウェッジウッドが産業革命の時代に陶器生産に革新的な変革をもたらし、この町をイギリス窯業の中心地に変えていったことが強調されている。陶器のデザインは淡青色のジャスパーに代表されるように、古代ローマに範をとる新古典主義の色合いが強い。19世紀になるとボーンチャイナ(骨灰を混ぜた乳白色の磁器)が主流となり、デザインもエジプトや東洋趣味が幅を利かせてくる。20世紀を迎えると、アールデコなどモダンなデザインが積極的に導入され、世界の市場に果敢に打って出ていったことがわかる。

展示手法として注目されるのはハンズオン(「さわる展示」)である。ガラスケースの前に、さわってもいいレプリカなどを多少ならべていた。陶器の肌触りが体感できるからである。ただし、点字はなく、視覚障がい者を主たる対象としたものではないことがわかる。その点、V&A博物館は一歩先んじていた。

V&A博物館は大英博物館と双璧をなすイギリスの代表的なミュージアムである。今回、そこでは英国展示を中心に観覧した。ハンズオンはあちこちに、引出し状の点字版とともにもうけられていた(写真2)。衣類のコーナーには素材の布がならべられてあり、別のコーナーでは鋳型の模様にさわったり、容器の形状や材質が体感できるようになっていた。Please touch(手で触れてください)という表示の付いた、かわいい手形も展示台の一角を占めていた。

英国展示にはジョサイア・ウェッジウッドのコーナーもあり、産業革命時代の代表的企業家として位置づけられていた。解説パネルには、かれが成功した3つの要因として、ひとつは窯業の化学に長けていて新たな素材を開発したこと、二つ目は当代をリードするアーティストやデザイナーと協力し、影響力のあるコレクターやパトロンの支援を受けたこと、そして3番目にかれが抜け目のない実業家であり、精力的にマーケティングをしたことが指摘されていた。

英国展示は2001年にリニューアルされた展示場であり、「英国家具の展示室」という悪評たかいそれ以前の展示(たんなる陳列)に代わるものだった。そこでは「英国的なもの」や「英国とは何か」が意識され、4つのテーマに沿った展示となっていた。それは①スタイル、②テイスト、③ファッショナブルな生活、④新しいものは何か、というもので、来館者にとってわかりやすい斬新な展示となっていた(注)。ウェッジウッドはその4つを充足する英国展示にふさわしい人物であり、会社であり、かつブランドでもあった。

だが、グローバル化の波はそのウェッジウッドをも翻弄した。ウェッジウッド美術館の開館3ヵ月後、すなわち2009年1月、会社は倒産し、アメリカ資本の傘下にはいった。ビジターセンターのハンズオン・デモンストレーションのコーナーで、老いた陶工が、ろくろを使った成形の実演をみせてくれた後、ぼやきまくった。「徒弟制を知っているかい。国のリーダーだった女性のせいで徒弟制は風前の灯だよ。会社もいちど倒産し、今じゃここの工場は縮小され、中国やインドネシアで稼働している始末さ」とかれは無念さを隠さなかった。

注 展示内容とそれを練り上げる過程の詳細な分析は、塩路有子「英国ヴィクトリア・アルバート博物館の新しい英国展示 博物館学から神話学へ」日置弘一郎・中牧弘允編『会社神話の経営人類学』東方出版、2012年、251-268頁、を参照のこと。

大坂画壇の復権に向けて

2013年6月26日(水曜)

「吹田村庄屋 気比(きび)家の絵画」の企画展にあわせ「大坂画壇」についての座談会がひらかれました。6月23日(日曜)午後2時30分から4人のパネリストがそれぞれの報告をし、休憩をはさんで座談会「大坂画壇とは何ぞや」がおこなわれました。終了は4時30分を予定していましたが、5時近くまで熱い議論がつづきました。

パネリストの報告テーマは以下のとおりでした。

- 田中敏雄氏(大阪芸術大学名誉教授)「金子雪操(せっそう)について」

- 中谷伸生氏(関西大学教授)「耳鳥斎(にちょうさい)について」

- 橋爪節也氏(大阪大学総合学術博物館館長)「近代大阪画壇について」

- 伊達伸明氏(美術家)「立版古(たてばんこ)について」

司会:寺澤慎吾学芸員

開会の挨拶でわたしは大坂画壇についておおいに吠えてくださいと注文しました。大坂画壇(近代以降は大阪画壇)はあまりに知られていなさすぎるので、その現状をどう打破したらいいかについても発言してほしいとおもったからです。以下のまとめは、独断と偏見を交えて、わたしの関心を引いた点です。

近世の大坂画壇にはプロフェッショナルというよりは他に生業(なりわい)をもって画業に打ち込んだ人たちがかなりいたようです。とくに文人画(南画)の分野で卓越し、戯画では耳鳥斎をはじめとする人たちが京や江戸の追随を許さなかったそうです。美人画のほうでも北野恒富(つねとみ)のように「赤と黒」のコントラストを画風とする絵師がいて、江戸の鏑木清方(かぶらき・きよかた)と対峙しうる存在となっていました。絵画においても三都の比較はおもしろい分野になりそうです。伊達氏の表現によれば「なんてね」という軽い「軸ブレ」が大阪の特質をもっともよくあらわしているのだそうです。

ところが、橋爪氏に言わせると、「綺麗なもん」から「おもろいもん」まで大坂(大阪)画壇はいろいろあるのに、「負のスパイラル」にはまってしまい、冴えないことになっているのです。それを「正のスパイラル」に変換するにはどうしたらいいか。パネリストの意を汲むと、大坂画壇の殿堂をもうけることが必須なようです。つまり拠点形成です。聞けば、大坂画壇の作品は廉価なため、大英博物館は年間50~100点も購入しているそうです。ドイツ、フランス、ベルギー、アメリカなどの美術館も関心を示しているようです。ひるがえって、日本はどうかというと、大阪ですらさみしいかぎりだといいます。

吹博が所蔵し、目下、展示に供されている金子雪操らの作品は大変貴重なもののようです。また、昨年の旧中西家の名品展で注目された長山孔寅(こういん)は狂歌の挿絵でも名を馳せていたようです。吹田にも逗留した江戸中期の文人画家 田能村竹田(たのむら・ちくでん)は「摂派(せっぱ)」という呼称を使って大坂の絵画界を京や江戸のそれと分けて考えていました。(竹田著『山中人饒舌』。「大坂画壇」のはしりですね。)とすれば、その復権をはかることが急務であるとおもわれます。外国の美術館の草刈り場と化すことだけは避けなくてはなりません。そのためには大坂画壇の作品をしっかり収集・保存し、研究することが大切です。吹田市で何かできないでしょうか。あるいは北大阪ミュージアム・ネットワークで何か対策を講じられないでしょうか。喫緊の課題のようにおもわれます。

ライプツィヒ民族学博物館にて

2013年5月28日(火曜)

ライプツィヒ民族学博物館はグラッスィ博物館のなかにあり、楽器博物館と工芸博物館が同居している。楽器や音楽にはうといが、バッハやメンデルスゾーンが活躍し、リヒャルト・ワーグナーが生まれ育ったのがライプツィヒである(今年はワーグナーの生誕200年)。シューマンが天才ピアニスト、クララと出会ったのもここである。また滝廉太郎もここで学んでいる。ゆかりの楽器群と音楽家の群像(写真1)に圧倒されながら、かぎられたコーナーにしかない英語音声ガイドの解説に聞(聴)き入った。

民族学博物館も負けてはいない。世界の民族文化をカバーする展示場は4000㎡もあり、携帯用の椅子が用意されていた(写真2)。わたしも利用させてもらい、もうすこし軽ければいいのにと思ったが、文句は言うまい。2年前の国立民族学博物館特別展「千島・樺太・北海道 アイヌのくらし ドイツコレクションを中心に」のとき、こことドレスデンの民族学博物館から152点の資料を借用している。19世紀末から20世紀初頭にかけての貴重な資料であり、できばえもすぐれていた。今回は収蔵庫の見学はかなわず、常設展のみを見たが、犬ぞりは世界に2点しかないと、学芸員のグルントマン氏が解説してくれた(写真3)。水鳥の羽毛コートも暖かそうだった。

日本のコーナーには「西方のステレオタイプ」と銘打って、富士山と新幹線、それに菊と刀の展示があった(写真4)。オリエンタリズムとしての「フジヤマとゲイシャ」、そしてルース・ベネディクトの古典『菊と刀』を意識したものだった。その向かいにはお地蔵さんが2体あり、さわれるようになっていた(写真5)。点字の解説もあり、参考になった。痛々しかったのは鋳造の仏頭で、第二次大戦の爆撃で頭部しか残らなかったという。大きく重すぎて、避難させられなかったのだそうである。

雛人形は壁面展示でステレオタイプではありません。

左上の解説プレートに点字がついている。

アマゾン展示では美しい羽飾りの奥に森林伐採が進む開発最前線の写真が掲げられていた(写真6)。製品化された木材をその前に並べ、自然破壊を問うコーナーとなっていた。

工芸博物館は古代から、中世、ルネッサンス、バロック、ロココ、古典主義など30部屋もあり、通り抜けるだけでも相当の時間をついやした。コーナー解説をまとめた英語の小冊子を渡され、読むようにすすめられたが、休憩用の椅子席は暗かった。そこで守衛の若き女性たちに「もっと光を」(ゲーテ)と言ったら、怪訝そうに「光あれ」(聖書)という返事がかえってきた。わたしのドイツ語の冗談は通じたのか、通じなかったのか、老いたウェルテルは悩んでいる。

マックス・プランク社会人類学研究所にて

2013年5月16日(木曜)

行基展を気にかけながら、いまドイツに来ている。ハレにあるマックス・プランク社会人類学研究所に招聘され、世界遺産についての研究プロジェクトで発表するためである。そのクライマックスともいうべき報告のタイトルはComparing UNESCO World Heritage in Japan, Spain and Germany: A Focus on Pilgrimage(日本・スペイン・ドイツにおけるユネスコ世界遺産の比較 巡礼を中心に)であり、研究会は5月14日(火曜)におこなわれた(写真1)。

とりあげたのは「紀伊山地の霊場と参詣道」、「サンティアゴ・デ・コンポステラの巡礼道」とドイツ・ロマンチック街道である。前二者は巡礼道そのものが世界遺産に登録されている例であり、ロマンチック街道は二つの世界遺産施設をふくむ観光ルートである。

紀伊山地のほうは、おもに熊野について紹介した。熊野には本宮大社、新宮速玉大社、那智大社の三社(熊野三山)があり、西国33カ所巡礼の第一番札所、青岸渡寺もくわわる。2004年の世界遺産登録を受け、地域振興が進んだこと、しかし宗教界と行政側には温度差があり、前者が世界遺産を「印籠」のようにとらえているのに対し、後者は「命綱」とみなしていることなどについて報告した。とくに、行政側は政教分離の憲法原則にもとづき、「宗教」には干渉せず、「癒し」に活路を求めていることに言及した。

サンティアゴの場合、遺産登録が爆発的に巡礼者や観光客の増加をもたらし、右肩上がりのカーブが持続していることを示した。その要因として、「自分探し」の巡礼をすすめるベストセラーが何冊も出たこと、また州や市の行政がインフラの整備や観光案内所の充実など、本腰を入れて取り組んだことをインタビュー調査にもとづいて指摘した。

他方、ドイツには「休暇街道」とよばれるルートが150以上も存在する。日本ではロマンチック街道が人気の筆頭だが、ドイツ国内や近隣諸国では近場の街道に車で出かける人が多い。最古の伝統があるのはドイツ・アルペン街道(1927)で、自動車の発達と休暇とが結びついたことに端を発している。ドイツの街道は諸都市をつなげることに特徴があり、分権的な領邦制が遺制としてのこっていることに基盤があるのではないかと論じた。

質疑では、神仏習合のような宗教実践がみられる日本で行政が宗教に関与しないのはどうしてか、レヴィ=ストロースの「構造」のような一般化ができるか、など鋭い質問が相次いだ。発表時間45分、質疑応答45分という時間配分であった。

マックス・プランク社会人類学研究所のちかくにザクセン・アンハルト州立先史博物館がある。そこの目玉はネブラ・スカイ・ディスクとよばれる直径約30㎝、重さ約2.2kgの天球盤である(写真2)。ハレから西方60㎞くらいのところに位置するネブラから盗掘されたB.C.1600年頃の青銅・金箔の傑作、である。月、太陽、星、スバル(プレアデス星団)、オリオン座、太陽の舟とおぼしき装飾があり、最古の携帯用カレンダーと目されている。だが、これについては稿を改めることにしたい(次のリンク参照)。

東山田公民館の御一行様、嵐にもめげず来館!

2013年4月10日(水曜)

4月6日(土曜)、雨模様で強風も予想されるなか、東山田公民館の御一行様が当館を訪れました。"花も嵐も踏み越えて"到着したのは27名。途中、紫金山公園の桜とツツジも楽しんでいただけたようです。

お目当ては新芦屋古墳の展示です。東山田公民館の区域にあった古墳です。しかし、その痕跡は現地にまったくなく、表示も存在しません。地元の人でもほとんど知られていないのです。実は、わたしも地元民のはしくれですが、吹博のメーンの展示資料のひとつになっていることを長い間、知りませんでした。そこで小林實公民館長に働きかけ、今回の企画が実現したという訳です。

人数が多いため2班に分けて解説をしました。新芦屋古墳のほうは、その発掘の指揮を執った藤原学氏(旧西尾家住宅館長)(写真1)、須恵器や瓦窯跡のほうは高橋真希学芸員(写真2)です。そのあと常設展示の残りのコーナーもみてもらいました。行基のところでは、間近にせまった春季特別展について、わたしのほうからPRさせていただきました。

新芦屋古墳は1978年に偶然、発見されました。メゾン千里丘地域の宅地造成のさなか、ブルドーザーが石棺を砕いてしまったのです。人骨もありました。急きょ、発掘調査がおこなわれ、墓室を木で構築し、石棺に遺骨をおさめた、稀有な古墳であることがわかりました。祭祀に使用された須恵器や馬具も出土しました。馬具は金メッキがほどこされた立派なもので、大阪府の指定文化財になっています。ロビー展示の馬はその馬具の複製を装着した展示物です。そして須恵器の特徴から7世紀前半の古墳であることが判明しました。聖徳太子の時代よりすこし後です。

被埋葬者は誰か。石棺が安置された木室古墳はこれが唯一の出土例であるところからも、高位の人物であったことが想定されます。阿武山古墳(高槻市)は藤原(中臣)鎌足の墓という、かなり説得力をもつ説もあり、それと関連づけられれば中臣氏の有力者が葬られていた可能性も否定できません。科学的な解明がまたれるところですが、いずれにしろ、参加者は発掘時の体験やら、展示の裏話も含め、藤原氏の臨場感あふれる解説に興味津々で聞き入っていました。また、するどい質問を投げかけていました。

他の地区の公民館からも是非、吹博に足を運んでいただき、地元の歴史にふれていただければとおもいます。

吹田の茶文化が中国の雑誌に載りました。

2013年4月5日(金曜)

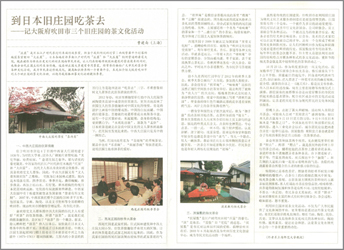

上海師範大学副教授の曹建南氏が国立民族学博物館の客員部門におられたとき、本館の「旧中西家名品展」をはじめ、旧中西家、旧西尾家、浜屋敷などを精力的に訪問されました。というのも彼の研究テーマが茶文化の日中比較だったからです。

その印象記を中国の学術雑誌『喫茶去』(喫茶に行こう)に寄稿した記事が同誌に掲載されました。タイトルは日本語にすると「日本の古い庄屋(屋敷)へ茶を飲みに行こう 大阪府吹田市の三つの古い庄屋(屋敷)での茶文化活動」となります。内容は、古い庄屋屋敷がいかに市民の文化活動に活用されているか、そのなかでお茶会がどう行われているか、さらに旧西尾家と浜屋敷でのお茶会の様子を紹介しています。そして、吹田市の例が中国の茶文化振興の参考になれば幸いであると結んでいます。

『喫茶去』は、中国禅茶学会(香港)主弁、河北省社会科学院、河北省茶文化学会協弁の茶文化に関する全国誌で、2ヶ月に一冊刊行されています。編集部は河北省の石家庄にあり、香港、台湾、アメリカ、カナダ、オーストラリアにも事務所があるそうです。

吹田における茶文化をとおした文化活動が紹介されていますので、わたしのように中国語ができない者でも、漢字を追っていくだけで大意はつかめます。我と思わん者は、挑戦してみてください。

ピッツバーグ訪問記

2013年3月13日(水曜)

2013年3月8日、ピッツバーグ大学で開催されたJapan Anthropology Workshop (JAWS、ジョーズと発音)という学会で千里ニュータウンについて報告しました(写真1)。Senri New Town as an Exodus from Osakaというタイトルで、内容は「館長のページ」にある「異説『千里ニュータウン物語』」(2012年12月27日)をネタとしました。聴衆は20人あまり、質問は10ちかくありました。

以下は、主な質問です。

- おまえは毎日何をしているのだ?

- 千里ニュータウンの人口がピーク時からかなり減少しているが、どこへ行ったのか。大阪の市街に逆もどりしたのか?

- 千里ニュータウンには宗教施設がないというが、お葬式のときはどうするのだ?

- 太陽の塔にはいくつも顔があったが、(スカートの裾を連想したようで)それは女性の像か?

- アメリカのガーデン・シティ(田園都市)は味気がなくて、あまり成功しているとは言えないが、千里ニュータウンはどうか?

- ニュータウンが「オールドタウン」になった時の問題はどんなものか?

発表の途中、クルドサック(フランス語で袋小路)の説明のあと、リモコンの操作ミスで真っ暗になっとき、Oh, it's dead!と言ったら爆笑でした。Dead and end! と言えば大爆笑だったにちがいありません。Dead endというのが英語の「行き止まり」だからです。

ピッツバーグに来たついでに当地出身のアンディ・ウォーホールの美術館を見学しました(写真2,3)。かれは1960年代のアメリカを代表するポップアートのカリスマです。マリリン・モンローやジャックリーン・ケネディの顔を少し変化をつけていくつも並べて見せる手法が注目を浴びました。しかし、わたしの目を引いたのは壁面に書かれた次のような文句でした。

Making money is art and working is art and good business is the best art.(金儲けは芸術であり、労働は芸術であり、グッド・ビジネスは最高の芸術である。)『The Philosophy of Andy Worhol(アンディ・ウォーホールの哲学)』のなかにある一節だそうです。

ピッツバーグのグッド・ビジネスは鉄鋼。かつては煙もくもくの大工業都市でした。50年近く前に見たピッツバーグにはオレンジの煙が立ちのぼり、中学の修学旅行の時に見た川崎の工場地帯を彷彿とさせました。それがいまや再開発もすすみ、きれいな町となっています。アンドリュー・カーネギーの君臨した町でもありますが、タイクン(大君。将軍のこと)とよばれた鋼鉄王(Steel Tycoon)にたいする市民の評判はいまいちでした。

出エジプトになぞらえた「出オオサカ」の話を、同様に公害で苦しんだピッツバーグですることになったのも、何かの縁かもしれません。

『博物館だより』で「館長インタビュー」をはじめます

2013年2月11日(月曜)・2月20日(水曜)追加

次号の『博物館だより』(53号、春)から「館長インタビュー」の頁をもうけます。吹田市立博物館に縁の深い方がたや話題の人物などにインタビューをします。ねらいは吹博の活動を広く知ってもらうきっかけづくりです。それはまた吹博の将来について、貴重な意見をうかがう機会ともなるでしょう。割り当ては2頁です。

初回は昨秋オープンした「応接室ギャラリー」に関係の深いお二人に登場してもらいます。ひとりは西村公泉氏で、もうおひとかたは村居正之氏です。現在、応接室ギャラリーには西村公朝初代館長の彫刻作品が3点、村居氏の絵画が2点展示されています。西村公泉氏は公朝氏の長男であり、かつ仏師としてもご活躍です。いわば親の衣鉢を継いでおられる方です。たほう村居氏は吹田市在住の画家で、日展審査委員をつとめるとともに、大阪芸術大学教授として後進の指導にもあたっておられます。

最初の「館長インタビュー」は2月8日(金曜)、応接室で西村公泉氏とのあいだでおこなわれました。表の話は『博物館だより』にゆずるとして、ここでは裏話をひとつ紹介しましょう。「衣鉢を継ぐ」ことについてです。西村父子の場合、親子と弟子とでは相当のひらきがあったようです。それも予想とは裏腹に、弟子には懇切に伝授したようですが、息子には体力が衰えた晩年、彫像を彫る時に押さえつける役しかまわさなかったそうです。「一子相伝」とは無縁の世界だったことがわかりました。もっとも、最晩年の力作である釈迦十大弟子の彫像のうち、最後のものは頭部から肩にかけてまかされたそうです。ところが、当の公泉氏は図録の写真を見ながら当時の未熟さを悔やむことしきりでした(写真1)。とはいえ、「芸術に完成はない」とも付け加えられ、芸術家にとっても反省が次なるステップへの原動力になることがよく理解できました。

西村公泉氏には春季特別展「大僧正行基展 なぜ菩薩とよばれたか」にあわせてワークショップをひらいていただきます。そこでは実際に木像を彫る体験ができます。すでに用材の確保を営為おこなっているとのことです。公泉氏に言わせると、焚き木ではなく彫像にふさわしい枝をえらんだので、あとは仏さまを引き出すだけなのだそうです。ワークショップはゴールデン・ウィークの5月5日(日曜)、6日(月曜)を予定していますが、多くの人に挑戦してほしいものです。

2月19日(火曜)、応接室で村居正之氏とのインタビューもおこなわれました(写真2)。作品の解説からはいり、画業の志と師事した日本画家池田遥邨の話につづき、吹田のアトリエや吹田における人的交流のことなどにおよびました。師匠からは手取り足取り教えてもらったのではなく、折々に手紙をもらい、アドバイスを受けたとのことでした。ところが、あるころから手紙がぱたりと来なくなり、何か気にさわることでもしたのかと気をもんでいたところ、先輩から、それが「巣立ち」だとさとされたとのことでした。

西村氏と村居氏のインタビューは要約してもとても『博物館だより』の各1頁にはおさまらない分量と内容でした。同席してくれた寺澤慎吾学芸員と頭をかかえています。

年頭のご挨拶

2013年1月5日(土曜)

明けましておめでとうございます。

吹田市立博物館は21年目の新年をむかえました。正月三が日は冷たい風も吹いていましたが、比較的おだやかな陽気でした。

吹博では目下「むかしのくらしと学校」展を開催しています(4月7日まで)。1月11日(金曜)からは市内の小学3年生がつぎつぎと展示を見にやってきます。子供たちの歓声があがるのがたのしみです。

またロビーではミニ展示「ニュータウン半世紀展」を継続開催中です(1月20日まで)。秋季特別展の縮小版ですが、リカちゃんハウスの模型で再現した団地のくらしが見ものです。小3の生徒たちがどんな反応を見せるか、予想もつきません。この展示にあわせ五月女賢司学芸員による歴史講座(12日・土曜)、上映会解説(19日・土曜)、ギャラリートーク(5日・土曜、20日・日曜)がおこなわれます。

1月13日(日曜)と1月19日(土曜)にはそれぞれ「カレンダーとくらし 世界編」「暦とくらし 日本編」と題して館長の連続講演会が企画されています。暮らしに欠かせないカレンダーを収集して20年。日本の暦や世界のカレンダーをとおして人びとのくらしをかんがえます。参加者にはお持ちかえりいただけるめずらしいカレンダーをたくさん用意しております。ただし、先着順とさせていただきます。

「むかしのくらしと学校」展がおわると春季特別展です。吹田とも縁のあった行基をとりあげます。東大寺の大仏建立に功績のあった行基です。行基は民衆に感化をあたえた僧として人びとから「行基菩薩」とよばれていました。また聖武天皇からは大僧正の位をさずかりました。しかし、民衆をまどわす活動をおこなうとして抑圧されていた時期もありました。そうした行基の魅力を北摂とかかわらせながら展示し、古代の文化にいざなう関連のイベントを計画中です。

秋季特別展では「吹田のくらしと交通」についての展示を予定しています。というのも今年は名神開通50年、吹田操車場開設90年の節目の年にあたるからです。吹田サービスエリアに隣接する吹博の懸案はSAからのアクセスです。これに道をつけることが吹博の長年の課題です。その悲願の祈願もかねて初詣には吉志部神社に行ってきました。ちなみに、ニュータウン展の縁もある上新田の天神社にも出向いてきました。

仕事はじめの日(4日)には二人の来客がありました。ひとりは西村公泉氏です(写真1)。初代館長の故西村公朝氏のご子息です。父親の跡を継ぐかたちで仏師としてご活躍中です。今回は、応接室ミュージアムに展示されている西村公朝作品をはじめてご覧いただきました。自宅においてあったときと比較して。いろいろ感慨を述べておられました。ついでに、あつかましいおねがいとは存じながら、行基展にあわせて「ほとけをつくる」ワークショップの依頼をいたしました。ご快諾をいただきましたので、プロフェッショナルの手ほどきで木彫の「ほとけづくり」に挑戦することができます。ご期待ください。老若男女を問いません。

もうひとりの来客はベルギーのジャーナリスト、ダン・バウエンスさんです。専属のカメラマンを同行していました(写真2)。国立民族学博物館の共同研究「経営人類学」についての聞き取り取材につづき、今度は吹田市立博物館の展示やわたしの学者人生にかかわる映像取材でした。暖房のファンの音が邪魔とのことで、冷え冷えの応接室での撮影となりました。寒すぎてつい口がこもってしまいました。

この間、もうおひとかた、地域教育部の川下貴弘部長が新任の挨拶にこられました。川下はカワシタ、貴弘はヨシヒロと読みます。おどろいたことに、わが愚息と同名ではないですか。しかし、貴をヨシと読む人には初対面でした。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。