特別館長だより 2019年

ページ番号1031058 更新日 2024年3月8日

吹田の人形芝居・出口座の資料が一括して当館へ

2019年11月15日(金曜)

2019年9月5日、吹田市出口町にあった人形芝居・出口座の資料が一括して当館に寄贈されました。あやつり人形63点、指使い人形12点、関連大道具・小道具59点をはじめ、脚本、機関紙、新聞記事、写真、チラシ、チケット、パンフレット、年賀状などに及び、さらに関西大学で作成した音声モニターCDやDVDを含め、400点あまりにのぼりました。

出口座は吹田市出身の阪本一房(いっぽう)氏を中心に1975年9月に旗揚げされ、2000年4月まで活動が続けられました。機関紙も295号まで刊行されました。出口座は会社の独身寮の一部を芝居小屋として改造したものでした。のちにはメイシアターの小ホールが人形劇の上演できるステージとして設計され、数多くの公演がおこなわれました。そこではあやつり人形劇(マリオネット)や指使い人形劇(ギニョール)のほか、紙芝居(阪本氏は絵芝居と称した)やスライド上映なども組み込んだ多彩な公演活動がくりひろげられました。

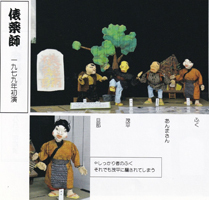

演目の特徴としては北摂の民話を積極的に採用したことがあげられます。それは人形劇に限らず、紙芝居や「かるた」にも及び、17話ほどになります。「雪むし」、「俵薬師」(写真1)、「羅城門の鬼」(「茨木の鬼」)、「かまいたち」、「血の池」、「浜の真砂」、「二魂坊」などが代表作であり、「俵薬師」は国際人形劇連盟の創立50周年記念の祭典(1979年)で国際審査委員団賞(アマチュア部門)を受賞しました。

出口座は吹田を拠点に関西一円で活動を展開しましたが、阪本氏も所属した「大阪人形座」自体が1920年代の大正新興芸術運動の流れをくんでいます。また「大阪人形座」のあやつり人形も継承しており、コレクションとしての価値を高めています。関西芸術座の新屋(しんや)英子氏や落語家の露の五郎氏なども出口座にゆかりがあり、その肉声が記録されています。わたしは新屋さんが在日朝鮮人のオモニ(母)を演じた一人芝居「身世打鈴(シンセタリョン)」を江坂で見たことがあります。それは公演回数が2000回を超える、関西ではちょっと知られた芝居でした。

出口座の解散後、残された資料はメンバーでもあった山下恵子さんによって大切に守られてきました。そればかりか、山下さんはあやつり人形など資料の一部を吹田市立中央図書館で展示するとともに、関連講座なども実施してこられました。さらに2016年から2017年にかけては関西大学において音声テープ、映像資料の修復、ならびにデジタル化がなされました。このたび当館への寄贈にあたり、中央図書館と関西大学の双方から打診があり、山下さんを交えて話が進んだことも申し添えておきます。

資料の寄贈を受け、当館ではさっそく博物館実習展「大学生による館蔵品展 歴史・美術・考古・民俗資料がいっぱい」(9月15日~10月6日)においてその一部を公開いたしました(写真2)。今後は、展示のみならず、演目の上演や映像の公開、さらには講演やワークショップなどを実施していきたいと考えています。吹田に花開いたひとつの庶民的文化を文化財としてどう継承し、発展させていくか、それが当館に託された重大な課題です。

参考文献

山下恵子編『阪本一房 懐古展資料集』2016年。

菅原慶乃「吹田の人形芝居・出口座の公演音声・映像資料について 解題と考察」『関西大学文学論集』第68巻第3号、2018年、31-73頁。

フォッサマグナとヒスイの里・糸魚川 ミュージアムとパークを訪ねて

2019年8月27日(火曜)

新潟県の糸魚川(いといがわ)市にはフォッサマグナとヒスイのミュージアムとパークが点在しています。フォッサマグナ(Fossa Magna)とはラテン語で「大きな溝」を意味します。この大地溝は本州を南北に切断するような形で走っています。しかも広い帯状を呈し、西の縁は糸魚川から静岡につながるため糸魚川-静岡構造線とよばれています。他方、東の縁については諸説あり、新発田-小出構造線と柏崎-千葉構造線にはさまれた地域が現在の有力な説となっています。

フォッサマグナの命名者はハインリッヒ・ナウマンです。ナウマン象の命名でも知られるナウマン、その人です。かれは1885年に糸魚川-静岡構造線の存在を論文で指摘し、翌年、フォッサマグナと命名しました。フォッサマグナの深度は約6000mとされていて、北アルプスや南アルプスの山脈を考慮すると、8000mから9000mの深さとなり、ヒマラヤ山脈の高さに匹敵することがわかります。糸魚川はまた日本海に面し、ヒスイの産地としても知られています。縄文人がつくったヒスイの玉はここが発祥とされ、近くにはヒスイのとれる川がいくつも流れています。いわゆるヒスイ峡です。ヒスイの岩石は川を流れ、海岸に運ばれ、玉づくりの素材となりました(写真1)。その玉は物々交換や交易によって北海道まで広く分布しています。縄文晩期から弥生時代にかけてはヒスイの勾玉(まがたま)もつくられるようになりました。

そのヒスイとフォッサマグナで有名な糸魚川は2008年、日本ではじめてのジオパークのひとつに認定されました。ジオパークは地球のなりたちを学ぶことのできる公園を意味しますが、現在、日本には44ヵ所を数えます。いまや糸魚川はジオパーク発祥の地といっても過言ではありません。

わたしはフォッサマグナミュージアムと長者ケ原考古館を数年前に訪れ、小滝川ヒスイ峡や寺地遺跡にも足を運びました。そして先日、糸魚川-静岡構造線(糸静線)の大断層と枕状溶岩を見学してきました。

2015年にリニューアルされたフォッサマグナミュージアムの目玉は日本列島誕生のCG映像です。それは日本列島がアジア大陸から引き裂かれるとともに、フォッサマグナによって隔てられていた二つの島が合体していまの本州ができる過程を示していました。またフォッサマグナ地帯では、地底のマグマの噴火によって妙高山、黒姫山、浅間山、八ヶ岳、そして富士山などが次々と誕生していく様子も見てとれました。フォッサマグナの断層露頭は近年、観光客用に整備され、駐車場から山道を400mほどのぼると間近で直接見学できるようになりました。圧巻は何と言ってもユーラシア・プレートと北アメリカ・プレートの接触面です(写真2)。

これは人工的に露出させたものですが、糸静線というものの存在を納得させる仕掛けとしては抜群の説得力をもつものでした。しかも、露頭だけでなく、切断面のはぎとり展示もしていたことは鬼に金棒という感じでした(写真3&4)。

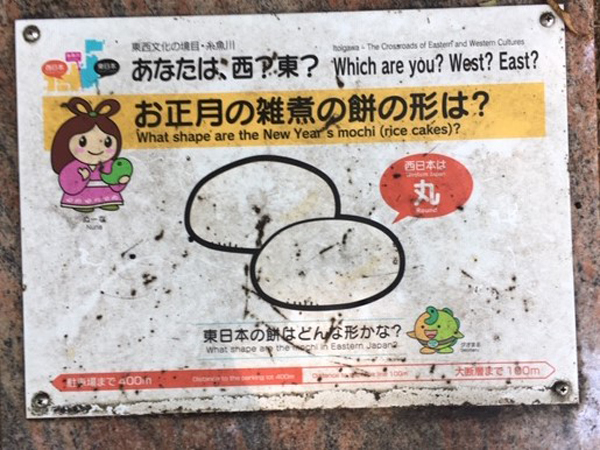

さらに凝(こ)っていたのは、日本列島の東と西の地質学的接点というだけでなく、東日本と西日本の文化的ちがいにも注意を喚起していたことです。それは山道をのぼる合間合間にもうけられていた表示板にあらわれていました。たとえば、「味付けの基本、だしは?」「灯油のポリタンクの色は?」「お正月の雑煮の餅の形は?」というような設問がみられました(写真5)。東西の文化的ちがいがあたかも本州のなりたちに由来することを暗示するものでした。

ひるがえって、当館も紫金山公園というパークのなかにあり、瓦窯跡(がようせき)とピンク火山灰の露出面を擁(よう)しています。つまり遺跡のサイト・ミュージアムであるとともに、ミニ・ジオパークの要素をあわせもっています。糸魚川ジオパークには規模の上で及びもつきませんが、ミュージアムとパークの組み合わせという共通性をもつことを再認識しました。

10年ぶりの昆明訪問 雲南民族村と雲南省博物館

2019年6月25日(火曜)

2019年6月6日から6月10日まで雲南省の省都昆明を10年ぶりに訪問しました。前回は2009年7月末に雲南大学で開催された国際人類学民族学大会(IUAES)でしたが、今回は雲南財経大学で開かれた国際工商人類学大会(ICBA)でした。規模からすると月とスッポン、10年前は約4300人、このたびは70人たらず、桁がちがいました。しかし、前回はたんなる参加でしたが、今回は招待でしたので、待遇がすこし異なりました。とりわけ院生が一人ついてくれたので、言語(中国語)に不自由なだけでなく歩行も多少困難な身にはとても助かりました。

工商人類学とはbusiness anthropologyのことです。基調講演のひとつを依頼され、The Making of a Japanese Textbook on Anthropology of Business Administrationというテーマで刊行ほやほやの中牧弘允・日置弘一郎・竹内惠行(編集代表)『テキスト経営人類学』(東方出版)について紹介させていただきました。講演直後、本書を中国語に翻訳したいとの申し出もあり、その刊行までには難航が予想されますが、うれしくおもいました。

大会終了後には主催者のはからいで雲南民族村への訪問がプログラムに組み込まれていました。入口の門は漢族風でしたが、園内には省内に住む25の少数民族の村が点在していました。電気カートに乗ってまず訪ねたのは傣(タイ)族の村で、伝統家屋の2階で踊りの実演を鑑賞しました。女性の踊りは手の振りがしなやかで優美であり、男性の踊りは勇壮な剣舞でした。背景の写真は仏教寺院を連想させるもので、タイ国とのつながりがおのずとわかりました(写真1)。

次に向かったのは佤(ワ)族の村。叩くことのできる割れ目太鼓が入口に置かれ、村内には水牛の角がおどろおどろしく飾られていました(写真2)。太鼓の音楽と水牛の供犠が祭りの中心であることが示唆されていました。

三番目の訪問先は納西(ナシ)族系の摩梭人の四合院(しごういん)でした。母系制をとる民族で四面を合わせた大家屋に大家族で住むと説明板にあり、中庭では男女の踊りが披露されていました。万国旗のような紙の飾りはチベット仏教の影響を受けていることを示し、トウモロコシ栽培もおこなっていることが歴然としていました(写真3)。

最後に訪ねたのは独竜(トールン)族の年祭です。チベット・ビルマ語系の「生きた化石のような言語」をもち、山岳地帯で孤立した生活をおくり、人口は6000人であると表示されていました。広場には高い柱が立ち、梯子で登るようになっていて、神との交流をはかるという口頭での説明がありました。歌舞音曲の披露の後、ひとりの若者が梯子をのぼり、観衆は下から見上げて写真におさめ、フィナーレとなりました(写真4)。

翌日は大会実行委員長である陳剛教授に雲南省博物館に連れて行ってもらいました。市街の建物に行ったところ、そこは美術館のみとなっており、新館はニューデリーならぬニュー昆明(中国名:昆明新)に移転していたことがわかりました。新館は2015年5月18日に落成したとのこと、昆明界隈の伝統民家である「一顆印」をデザイン化したものでした(写真5)。

人類の誕生から現代まであつかっていましたが、見ごたえがあったのは青銅器時代です。とくに牛、馬、虎のモチーフに感銘を受けました(写真6)。

意外だったのは漢から滇王に贈られた「滇王之印」が「漢委奴国王」の金印と比較されていたことです。しかし、わたしがめざしていたのは別のところにありました。

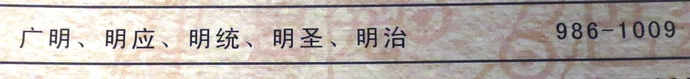

それは大理国の展示に「明治」の年号が見つかるのではないかという期待でした。というのも、森鴎外によって「明治」の年号は大理国でつかわれていたと指摘されていたからです。それはあっさり“発見”できました(写真7)。

国王の段素英(統治期間:986-1009)は「明」の字にこだわりをもち、5つの年号の最後に「明治」をもってきたことがわかりました。わたしにとってはこれで十分、はるばる来た甲斐がありました。黄金に輝く仏像や王冠があちこちで目に入ってはきたものの、心は「明治」の二文字で満足してしまいました。

昆明は「一年四季如春」といわれ、市花であるブーゲンビリア(中国名:三角梅)が咲きほこっていました(写真8)。ブラジルではブーゲンビリアはプリマヴェーラ(春)とよばれ、春を告げる花なのですが、昆明では冬でも咲いているそうです。世界園芸博が1999年に開催され、アジア最大でオランダに次ぐ世界第二の花のマーケットがあるのも昆明です。何年先になるかわかりませんが、また行ってみたいものです。

ミニ展示「『大宝』の発見 年号に問う吹田の歴史」

2019年4月23日(火曜)

新元号「令和」の発表にあわせ、当館ではミニ展示「『大宝』の発見 年号に問う吹田の歴史」を開催しました。この機会に、年号をとおして吹田の歴史を問い直したいと思ったからです。会期は平成31年(2019年)4月4日(木曜)~4月17日(水曜)の2週間とし、特別展示室の約半分を利用し、『万葉集』の和綴じ本(関西大学図書館所蔵)以外は基本的に当館の所蔵品を使い、時間・空間・経費ともミニで開幕にこぎつけました。

吹田では最近、岸部南3丁目の中ノ坪遺跡から「大寶」(以下、大宝)と墨で書かれた坏(つき)の土器が発掘されました(写真1)。「大宝」は吉祥句ですが、大宝律令で有名な元号の「大宝」と関係するかもしれない出土品です。当館には人面土器を含む墨書土器がそれなりにありますが、施設名や季節などを想起するものが多くを占めています。大宝の年号のある木簡や金石文はこれまでも全国で多数発見されていますが、吉祥句としては全国的にも希有ではないかと推測されます。しかも、「大宝」から間断なく年号が使用され、「令和」で248番目となります。また、公文書には年号を記すようにと『続日本紀』に明記されていますので、その該当個所も展示しました。

吹田では「和銅」年間に鋳造された貨幣の「和同開珎」も神崎川の河川敷だった五反島遺跡で多数発掘されています。これもおなじ遺跡で出土した他の皇朝十二銭とともに並べました。「大宝」の坏や「和同開珎」は「出土した年号」というコーナー名をつけてガラスケースに収めました。

他方、紀年銘民具は露出展示としました。紀年銘民具とは製作者や所有者が年号を記載しているものです。今回は農具や瓦、桶や消防道具、銭箱や煙草盆、さらに太鼓などを選びました。製作者名のある農具はいわゆる「流通民具」とよばれるジャンルに属し、大都市近郊の吹田にはふつうにみられるものです。とはいえ、よりローカルに普及したものもあり、「茨木とおし」とよばれた組立式の万石とおしはその一例です。当館には現存する最古の「茨木とおし」があり、それを展示しました(写真2)。他方、所有者の名前が墨書などで記されたものは大切なものばかりで、消防用の龍吐水(りゅうとすい)には他人に貸してはならないと書き込まれていました。ちなみに、ここのコーナー名は「年号のある紀年銘民具」としました。

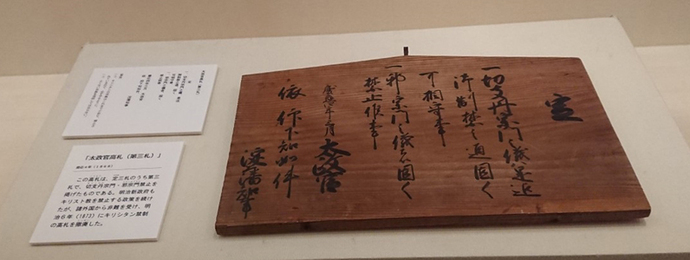

「見上げる年号 江戸から明治の高札」のコーナーには4点の高札(掲示板)を並べました。1点は江戸中期の「正徳元年」のもので、奉行・淀藩が出しています。残りの3点はいずれも「慶応4年」のもので奉行が太政官に変わっています。これはその前年の大政奉還をうけたものですが、キリシタンや邪宗門の禁制は維持されました(写真3)。そして慶応4年の9月に明治改元となりました。なお、干支でいえば「戊辰」に当たり、翌年にかけての戦乱は「戊辰戦争」(戊辰の役)と命名されました。

1970年の大阪万博では元号よりも西暦が突出して使用されたので、「西暦の突出 1970年大阪万博」というコーナー名にしました。「1970年のこんにちわ」と歌われた70年万博から本格的に西暦が使用されたのではないかという推測にもとづいています。当館には万博関連資料が大量に収蔵されていますので、そのなかから本、パンフレット、チケット、新聞、ウィスキーの瓶などをならべました。なお、昭和15年の紀元2600年(神武天皇即位紀元、皇紀)を記念し延期された万博の前売券も関連資料として展示しました(写真4)。70年万博でも通用したからです。

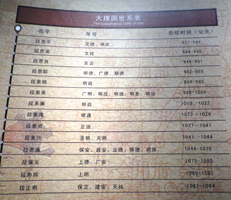

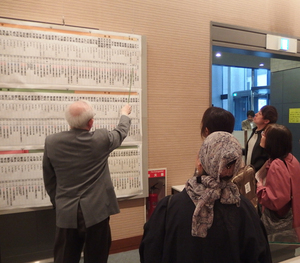

以上の4コーナーに加え、248にのぼる元号一覧表を作成し、使用された期間をしめすとともに、改元の理由も表示しました(写真5)。代始改元は71を数え、平安前期までは祥瑞改元に彩られ、それ以降は災異改元となることを示しました。また辛酉革命(しんゆうかくめい)と甲子革令(かっしかくれい)という易姓(えきせい)革命や讖緯(しんい)説にもとづく改元も平安中期から江戸時代まで若干の例外を除きまもられてきたことにも注目しました。

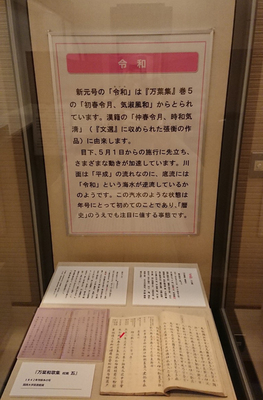

最後の目玉は、「令和」の出典であり、『万葉集』巻5の該当個所を展示しました(写真6)。その解説では、「平成」と「令和」が混じる一カ月(4月)を汽水にたとえてみました。つまり、水面は「平成」ですが、底流には「令和」が海水のように逆流している特異な状態にあることに注意を喚起した次第です。