特別館長だより 2023年

ページ番号1031054 更新日 2024年3月15日

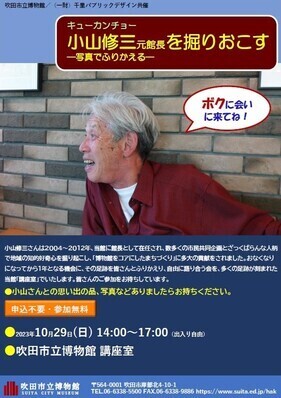

小山修三元館長を掘りおこす 写真でふりかえる

2023年11月30日(木曜)

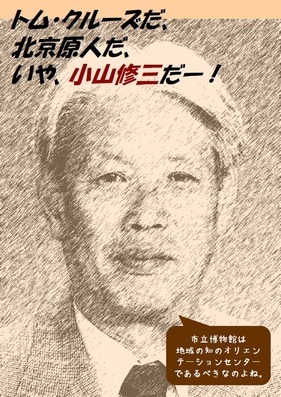

「カンチョー」、離職後は「キューカンチョー」の愛称で親しまれた小山修三元館長(在任期間:2004~2012年)を追悼するイベントが2023年10月29日(日曜)14時00分から17時00分にかけて当館講座室でひらかれました。コロナ禍で集会を控えていた時期が終わったこともあり、元館長が数々の市民共同企画を推進した吹田市立博物館(吹博)で一周忌に合わせて偲ぶ会を開催しようという呼びかけがなされました。それに応じた有志で最初の会合が開かれたのは6月11日(土曜)でした。その顔ぶれは以下の7名です(五十音順、敬称略)。

安芸早穂子(イラストレーター)

奥居武(千里パブリックデザイン代表理事)

小田忠文(すいた市民環境会議会長)

藤田京子(小山修三元館長の元秘書)

吹博から藤田裕介(近現代担当学芸員)、高橋真希(館長)、中牧弘允(特別館長)

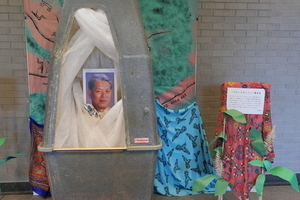

その場で吹田市立博物館と千里パブリックデザインの共催にすること、タイトルに考古学者らしく「掘りおこす」を入れること、会場には多くの写真を飾ること、想い出の品を持ち寄り自由に語らうこと、平服で参加し出入り自由とすることなど、企画の骨格がほぼ固まりました。安芸さんの涅槃像のアイデアも、ロビー展示にでているバスオール(ユニットバス)の活用も、このときに閃いたようでした。LINEの連絡網も当日すぐに立ち上がり、そのおかげで日程の調整や事態の推移を即刻共有することができました。奥居さんの取りまとめによる企画案も6月17日には提示され、ほとんどそのままチラシや会場設営に反映されました。

第2回の「打ち合わせ」は予定日のひと月前、9月29日(金曜)におこなわれ、具体的な詰めの相談がなされました。写真の選定、涅槃像の作業工程、花や供え物、司会担当などの懸案事項がとりあげられ、対応が協議されました。この段階で、あとは粛々と実行に移すのみ、といった感触が得られました。そして、前日と当日午前中の準備を経て、いよいよ本番を迎えました。受付にはチラシとともに小山元館長の略歴と在任中の展示一覧が配付資料として用意されました。

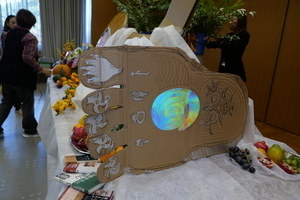

時間前に現れたのは片岡誠氏(千里パブリックデザイン理事)と明石尚武氏(「千里ニュータウン展」(2006)の総合プロデューサー)でした。お二人にはLINEに加わっていただき、いろいろ側面的な支援を受けました。そして小山揚子夫人の到着を待ってほぼ時間通りにはじまりました。司会役をつとめた小生が開会を告げ、小山夫人の挨拶の後、奥居さんと一緒に涅槃像と写真で構成された会場のしつらえを説明しました。壁面の写真が小山元館長を囲む人々のものであるのに対し、イーゼルの写真が個人のふるまいを示すさまざまな姿形であること、とくに涅槃像のモデルとなったのは片足を挙げて寝そべる姿であることに言及しました。驚くべきことに、この涅槃像の足の裏には仏足石を思わせる複雑な紋様が描かれていました。ちなみに、お供え物には旬のカボチャ、愛飲した和洋のタバコ、缶ビール、里芋、各種のフルーツなどが含まれていました。

また、テーブルを5つに分け、それぞれに小・山・修・三・讃と銘打ち、関連の品々をならべたことにもふれました。

「小」のテーブル:訃報記事と評伝が掲載された『東奥日報』(2022年10月28日付)の新聞

「山」のテーブル:想い出の写真やアルバム

「修」のテーブル:奥様に渡す色紙5枚

「三」のテーブル:蛇と蛙をあしらった小山元館長の陶芸作品

「讃」のテーブル:とくに品物はなし。故郷・讃岐の讃とかける。

さらに、会場の前方右側には映像のモニターを置き、ありし日の講演会やシンポジウムの様子をエンドレスで流しました。手ぶれで目が回りそうな動画には、編集にあたった担当者の苦労が偲ばれました。講座室前のロビーには、喫茶ミリカが装いも新たにテント張りで店を構えていました。これも小山元館長の肝いりではじまった来館者サービスのひとつです。コロナ禍で長いあいだ中断していましたが、保健所の研修まで受けてくださったミリカママこと岡本就子さんの労を多とするものです。

その後しばらくは会場で自由に懇談する時間をとりました。そして3時30分頃、国立民族学博物館(民博)元館長の石毛直道氏が姿をあらわされ、いよいよお互いに想い出を語る場となりました。まず、幼稚園から高校まで同窓だった方々が口火を切りました。関西在住者が主でしたが、故郷である香川県の観音寺市から駆けつけてくださった方もおられました。ICU(国際基督教大学)の同級生もお見えでしたが、残念ながらすでに退出しておられました。かくして民博時代の同僚、秘書や教え子の番となり、久保正敏、Peter Matthews、広瀬浩二郎、杉藤重信、五島淑子、藤田京子の諸氏が奇行のエピソードなどを交えて学恩や研究・調査等について述べ、続いて「有志の実行委員」として有形・無形の協力を惜しまなかった安芸早穂子、奥居武、小田忠文の諸氏をはじめとする市民の方々が「人生を狂わされた」話題などを披露されました。さらに、吹博の同僚として苦楽をともにした藤井裕之、五月女賢司も元館長に「振り回された」体験の一端について口を開き、最後は石毛氏が「もっとも親しかった友人」だったと述懐され、「あの世での再会」を期す旨を述べたところで、時刻はちょうど5時。あとは皆で記念写真におさまって、閉会となりました。参加者は途中で帰った人も含めて80名前後といったところでしょうか、元館長の人柄を偲ばせる型破りで明るく楽しい会でした。この場を借りて、ご支援・ご協力を賜ったすべての皆さまに厚く御礼を申し上げます。

(2023年11月30日)

シンポジウム「コレクションが語る近世大坂のアート模様」

2023年11月9日(木曜)

2023年10月21日(土曜)、「コレクションが語る近世大坂のアート模様」と題するシンポジウムが開かれました。これは特別展「大坂好みを描く 呉春から孔寅・芳園へ」に合わせた関連イベントとして、3名の報告者をお招きしておこなわれました。その顔ぶれは豊田(とよた)郁(ふみ)氏(池田市立歴史民俗資料館学芸員)、宮井肖佳(あやか)氏(阪急文化財団逸翁美術館学芸員)、明尾圭造氏(大阪商業大学教授)であり、本来は中谷伸生氏(関西大学名誉教授・きょうと視覚文化振興財団理事)も参加の予定でしたが、事情により欠席となりました。司会は展示担当の河島明子学芸員がつとめ、筆者も急きょパネリストとして登壇しました。

シンポジウムのねらいは大阪市周辺地域における大坂画壇のコレクションに焦点を当てることでした。というのも、大阪市域は空襲のため美術品等も大きな被害をこうむり、むしろ近郊地域に貴重な資料が多く保存されているという事情がありました。そこで、今回の特別展で作品の提供を受けた上記2館・2大学に当館を加え、コレクションをとおして大坂画壇について語っていただく機会をもうけたという次第です。

池田市立歴史民俗資料館は1980年に開館したものの、長い間、美術専門の学芸員が不在だったとのこと。にもかかわらず、呉春を中心に「呉春と池田」(1985)、「日本画家 上田耕夫・耕冲・耕甫」(1994)、「没後200年 呉春展」(2011)など8回の展示をおこなってきたことが注目されました。呉春は与謝蕪村の弟子であると同時に四条派の祖でもあり、療養のためしばらく池田に滞在したことがあり、呉服(くれは)の里で春を迎えたところから呉春を名のったという縁(えにし)があります。ついでに言えば、日本酒の「呉春」は後世、池田の酒造家が著名な画家にあやかって命名した銘柄です。他方、上田耕夫は池田の出身で、円山応挙に学び、大坂で活動し、息子の耕冲は長山孔寅の弟子/仲間であり、後年、浪華画学校の教授をつとめました。耕甫は耕冲の息子です。

同じ池田市にある逸翁美術館は阪急の創業者・小林一三のコレクションを所蔵することで有名です。開館は1957年にさかのぼり、茶道具を中心に蕪村、呉春、四条派の絵画など約5,500点を収蔵し、蕪村の「奥の細道図巻」や呉春の「白梅図屏風」をはじめ重要文化財は19点を数えるそうです。一三は茶席に飾る掛け軸として四条派の作品も多数有し、その一部を当館の特別展のために借用させていただきました。

今回は大学のコレクションにも協力を仰ぎました。関西大学と大阪商業大学には四条派関係の多くの作品が所蔵されていて、そこからも選りすぐって展示に供することができました。本シンポジウムでは、河島学芸員が当館の所蔵品とともに、関大についても中谷先生に代わって紹介させていただきました。また、大商大の商業史博物館については明尾先生が詳しく解説してくださいました。なかでも文化サロンとしての大坂の蔵屋敷の存在とその役割について蒙(もう)を啓(ひら)かされました。なお、関大の中谷先生と大商大の明尾先生には当館の『博物館だより』において「特別館長インタビュー」に登場してもらい、大坂画壇について貴重な知見を披瀝していただいています[No.91(2022)&No.95(2023)]。

パネル・ディスカッションでは報告者相互に感想を述べ合った後、大坂画壇についての研究や展示の課題についても言及がなされました。とりわけ印象に残ったのは「摂河泉」で組んで協力しようという明尾先生の呼びかけでした。摂津・河内・泉州には旧家も多く、知られざる美術工芸品も多数存在すると想定され、収集・保存・展示という博物館活動を通じて大坂画壇の知名度を上げていこうという趣旨でした。

今回の秋季特別展がその契機になるとともに、今後の大坂画壇を中心とした展示に向けても、その一端を担うことができれば幸いだと思った次第です。

(2023年11月9日)

春季特別展「大坂の陣と吹田村 橋本家文書展」

2023年6月22日(木曜)

令和5年度(2023年度)の春季特別展「大坂の陣と吹田村 橋本家文書展」が無事終了しました。会期は4月29日(土曜・祝日)から6月4日(日曜)までの38日間であり、入館者総数は約1400名を数えました。5月8日からは新型コロナが第5類へ移行したのも手伝ってか、コロナ以前にほぼ完全復帰したとの印象をもちました。とくに講演会には定員80名を越える多くの申込みが寄せられ、抽選にもれて涙をのんだ方々が多数にのぼりました。その無念さをすこしでも晴らすため、ここでは5回の講演会をふりかえってみたいと思います。

第1回 4月29日 「歴史遺産としての旧家」

初回は開幕の日にあわせて開催され、藪田貫先生(関西大学名誉教授、兵庫県立歴史博物館館長)にご登壇いただきました。公人(政事)・私人(家事)・文人(文事・芸事)の3要素からなる「家」をモデルに、大坂の陣とかかわった旧家が取り上げられました。橋本家もそのひとつであり、冬の陣に際しては神崎川をはさんだ川向こうの中島一揆の懐柔にあたり、夏の陣においては大坂の天満宮を同家の屋敷内に遷座させたことが指摘されました。他方、旧家は領主に羨まれる存在でもあり、橋本家の場合も幕末に旗本竹中氏とのあいだで確執がみられました。竹中氏から橋本家の家祖筆跡の書簡の献上を命じられ、その代わり名字帯刀が許され、屋敷地の免除を受けることになったのですが、後に不正をとがめられ、竹中氏に両方の免許状を取り上げられてしまいました。これに対し、橋本磯五郎は江戸で老中への駕籠訴に及び、首尾よく免許状を取り戻すことができたのですが、講演では関西の他の旧家との比較を交えながら、その特徴を語っていただきました。

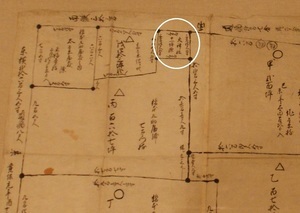

白丸内が御輿が安置されていたところ。南北三間四尺五寸、東西三間、十一坪の除地であることが記されている。

第2回 5月13日 「大坂の陣をめぐる武士の戦い、住民の戦い」

宮本裕次先生(大阪城天守閣館長)は「浮世」をキーワードに大坂の陣をめぐる武士と住民の戦いを比較しながら、澤田家文書と橋本家文書についても対比して論じられました。命をかけて闘う武将たちにとって「うき世」は時に「憂世」とも「浮世」ともなり、かれらは不安定な世の中に生きる不安をかかえていました。武士の大量採用や大量解雇に翻弄されたり、戦さに勝っても処罰されたり、敗北しても子孫が取り立てられたりしたこともあり、まさに定めなき「浮世」だったようです。他方、住民の戦いにおいては、中島(神崎川の南)の澤田家文書を通してみると、豊臣方につき籠城した事例がある一方、徳川方に味方する勢力もあり、地域内の主導権争いが顕在化した様子が浮かび上がってきました。吹田(神崎川の北)の橋本家文書では3通の書状の正文(しょうもん)がみつかり、『吹田市史』の記述を部分的に修正する必要があると指摘されました。このように神崎川をはさんで隣接する地域において、大坂の陣にまつわる史料が隣り合わせで存在することの重要性を確認することができました。

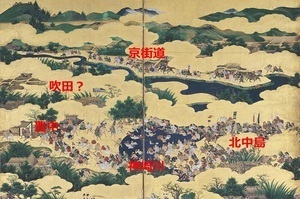

神崎川周辺の様子が描かれている。中島の北へ逃げる人々、神崎川を渡って逃れる人々、豊中あたりの混乱した様子が描かれている。豊中より上に描かれた田園風景は吹田の風景であろうか。

第3回 5月20日 「荒木村重と戦国の吹田津」

天野忠幸先生(天理大学教授)には荒木村重と摂津、とりわけ吹田津(すいたのつ)との関係について詳細に解説をしていただきました。そのなかで印象に残ったことを2点書きとめておきます。ひとつは信長の伝記である『信長(しんちょう)公記(こうき)』がとても読みやすいこと。そのため村重と信長の関係もそれにもとづき、村重は「小身から取り立てられたのに裏切った恩知らず」あるいは「家族や家臣を見捨てて逃げた卑怯者」としてイメージされ、信長は「寛大で、家臣を信じる心優しい主君」とみなされていること。しかし、信長は討死(うちじに)ではなく、何人もの家臣に背かれ、ついには光秀に謀反をおこされたこと、また摂津西部の百姓は村重について抗戦していることなどの例を挙げ、両者に関する現代的イメージに疑問を投げかけたことです。もうひとつは、関ヶ原の戦い(1600年)で勝利した家康が征夷大将軍になったものの、実質的には「豊臣徳川連合政権」とでもいうべき体制が続き、ようやく大坂の陣(1614~15年)で徳川氏が唯一の公儀になったという点です。その際、徳川方は冬の陣において港町尼崎で「米止め」という大坂城の経済封鎖をおこなったとのこと、ならば川港であった吹田津をおさえた橋本家が徳川方について台頭することになったのもむべなるかなと(勝手に)思った次第です。

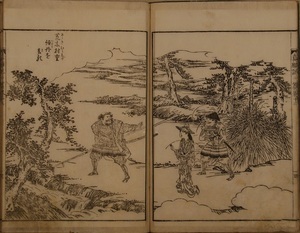

天正六年(1578)十月、荒木村重は毛利方に寝返り、織田信長に対して謀反を起こした。天正七年(1579)九月、村重が有岡城を脱出して尼崎城へ向かう場面が描かれている。

第4回 5月27日 「『橋本家文書』の高山右近禁制と北摂の戦国時代」

橋本家文書には家康のものをはじめ、戦国大名等の禁制(きんぜい)の正文が8通含まれています。そのひとつである「高山右近允禁制」を取り上げ、北摂の勢力図についてパワポを用いてわかりやすく語ってくださったのは中西裕樹先生(京都先端科学大学准教授)です。中西先生は高槻市立しろあと歴史館の学芸員を長くされていたこともあり、高槻城主でもあった高山右近を語るには最適の講師であり、新たに発見された1枚の禁制から広がる戦国時代の北摂は興味の尽きない地域に変貌しました。とりわけ右近の花押(かおう)のタイプを5つに分け、橋本家文書の禁制をC型に分類し、その年次を比定してゆく手法には魅せられました。また、勢力図とはいっても、茨木の中川清秀と高槻の高山右近の場合、現在の行政単位のようにすっきり分かれていたわけではなく、重複している地域もあり、また紛争もあったこと。そして、花押の改変が身分や立場の変更を表示するものであったことなどをふまえて、9月13日の日付しかない右近の禁制は天正11年のものではないかと結論づけていただきました。

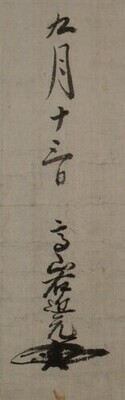

高山右近禁制の署名・花押部分。年不詳であるが、中西氏は、花押のタイプ、当時の北摂の情勢から、天正十一年(1593)のものと推定された。

第5回 5月28日 「橋本磯五郎、駕籠訴におよぶ 由緒家を守る」

これは橋本家文書展を担当した当館の池田直子学芸員によるものです。前半では大坂の陣と橋本家文書の関係について展示に即した紹介がなされ、後半で「御免許状始末書控」にもとづき磯五郎が駕籠訴におよんだ顛末が詳しく解説されました。それによると、文政2年(1819年)、旗本竹中領の庄屋をつとめていた橋本家が竹中氏との関係を示す家伝の文書を上納し、その見返りとして名字帯刀を許され、清太夫・磯五郎父子が竹中氏に仕えるようになった。しかし、清太夫に不行届があったとのことで父子は退役を命じられ、免許状も取り上げられてしまった。それでは先祖に申し訳ないと悲嘆に暮れていたが、天保4年(1833年)磯五郎は一大決心をして江戸に赴き、老中への駕籠訴におよび、翌年、寺社奉行の裁決によって免許状はふたたび清太夫のもとに戻りました。こうして橋本家は吹田村の郷士的存在として由緒家の家格を保持したわけですが、駕籠訴におよんだのは磯五郎がかつて大塩平八郎の教えを受けていたことが影響していたのではないかというのが池田学芸員の見立てであり、それが実際の展示にも反映されていました。

* 以上、5回にわたる充実した内容の講演を簡単に紹介させていただきました。第3回目の天野忠幸氏の講演会は、後日当館ホームページ・オンライン講座にアップする予定です。

(2023年6月18日)