特別館長だより 2016年

ページ番号1031061 更新日 2024年3月15日

展示にみる日韓の交流(交戦) 釜山・慶州篇

2016年12月15日(木曜)

朝鮮通信使歴史館

2016年10月22日(土曜日)、釜山の金海国際空港に到着し、まず朝鮮通信使歴史館を再訪した。4年前とほとんど変わらないたたずまいだった。昔の写真をとりだして比べてみると、同じようなことをしている。しかし、場所もちがえば、民族衣装を着た通信使の人形も人形立に代わっていた。

釜山博物館と福泉博物館

朝鮮通信使歴史館だけでなく、展示における日韓の友好関係が強力に持続していることは、はからずも釜山博物館で確認できた。というのも、釜山博物館で購入した図録『通信使 朝鮮時代の通信使と釜山』をとおして、2015年10月24日から12月6日まで特別展が開催されたことを知ったからである。日本からは神戸市立博物館、京都大学附属図書館、長崎歴史文化博物館、名古屋城博物館、相国寺、大阪歴史博物館から展示資料を借りている。日韓の実物資料をふんだんに展示した特別展は、模型と映像で勝負している教育的な朝鮮通信使歴史館にくらべると、玄人筋には見ごたえがあったにちがいない。実際、それは日韓の国交正常化50周年を記念する展示だった。

釜山博物館では、あいにく釜山館は工事中だった。しかし、旧石器時代から高麗時代までの釜山をおもに考古資料によって展示構成する東莱(トンネ)館は見学することができた。そこでは韓国、中国、日本を比較した年表にも感心したが、最も関心をひいたのは伽耶(かや)の存在だった。伽耶は加羅とも言い、新羅と百済のあいだにはさまれた国である。加羅諸国のなかに任那(金海加羅)もあり、日本府については疑問符がつけられているが、日本との交流という点では伽耶を蚊帳の外に置くわけにはいかない。それどころか、吹田市立博物館の展示とも関係の深い古墳、須恵器、装飾馬具、瓦といった文物がオーバーラップして見えてきた。とりわけ目にとまったのは東莱地域の巨大古墳だった。また、日本では須恵器にあたるものが、陶質土器と表示されていることも気になった。時代は4世紀後半からのようだ。東莱福泉洞古墳群については「実際に使用されたものとみることは難しい鉄器と青銅器が出土した」とパネル解説にあり、金銅冠や耳飾りなどが展示されていた。大量の出土品は午後、東京組を見送ったあとに訪問した福泉博物館でたっぷり鑑賞することになった。圧巻の展示は、鉄器だった。鉄剣、鉄兜、鉄の甲冑にくわえ、馬の頭と顔を防御する鉄面など、さび付いたままだが鉄の武器がモノをいった時代であることがよくわかった。馬と鉄とくれば、戦後の考古学、民族学の学界をにぎわした江上波夫の「騎馬民族征服王朝説」を思いださずにはいられない。今日では否定されている説だが、征服とまではいかずとも、騎馬をあやつり鉄製武器を駆使する軍事集団が対馬海峡を渡り、日本列島の各地に進出したのは確実である。それが古墳文化につらなることもまちがいない。7世紀前半につくられた吹田の新芦屋古墳でも装飾馬具や鉄剣が出土している。しかも葬送の祭祀には須恵器がつかわれていた。ちなみに、福泉博物館では開館20周年と福岡市との文化財交流20周年を記念して「日本の古代文化への招待」という特別展を10月5日から12月4日の会期で開催していた。日本の13の機関から約2500点の資料を借りて、かなり見ごたえのある展示だった。吉野ヶ里遺跡を中心とする弥生文化の展示と古墳時代の展示に大きく分かれていたが、注目に値したのは、釜山の古墳で発掘された日本由来の出土品を展示していたことである。

慶州の大陵苑と国立慶州博物館

東莱福泉洞古墳群もたいしたものだが、慶州の大陵苑を見た後では、規模の上でも豪華さの点でも感動は薄かった。冠を比べるだけでも、新羅が伽耶を圧倒していた。新芦屋古墳の被葬者は位の高い人物ではあっても副葬品に冠はなかった。比較によって、こうした序列や力関係もある程度わかるというものである。2年前にたずねた国立扶余博物館は百済のかつての首都に位置するだけあって、敷地面積や施設数などの規模では劣るが、国立慶州博物館と肩を並べる威容を誇っていた。日本とのつながりという点では、新羅をはるかにしのぐ解説や映像にあふれていた。他方、慶州のほうでは日本との関係を示唆する展示解説はまったく記憶にも記録にも残っていない。諸兄はいかに?ところで、瓦は百済から瓦博士が日本にやってきて伝えた。新羅系統の瓦も伝来したが、時代はくだる。今回は軒丸瓦の蓮華文に注目し、国立慶州博物館で写真をたくさん撮った。しかし、同じ型の瓦、つまり考古学でいう同笵の瓦はあろうはずもなかった。ただし、吹博所蔵の軒丸瓦と近似の文様はあった。

他方、須恵器は新羅にひとつのルーツをもつ。新羅土器のほうは4世紀末に日本に伝わり、河内の陶邑(すえむら)で硬質陶器(須恵器)が焼成されたという経緯がある。河内は渡来人の子孫である僧行基の出生地でもある。行基は吹田とも関係が深く、「次田(吹田の語源のひとつ)堀川」と「垂氷の布施屋」をつくったと『行基年譜』に載っている。ちなみに、「須恵器」とは「祝部(はふりべ)土器」とともに明治以降の名称で、江戸時代には茶人や文人によって「行基焼」と称されていた。

文禄・慶長の役or壬辰・丁酉倭乱

日本では秀吉の朝鮮出兵を文禄・慶長の役というが、朝鮮では壬辰・丁酉倭乱ないし単に壬辰倭乱とよんでいる。先にあげた『通信使』の図録には英語でJapanese Invasion(1592-1598)とあった。これは交流というより交戦だが、今回の旅行では釜山タワーの丘で遭遇した巨大な李舜臣の像をながめたことと、壬申倭乱で破壊された金井山城あたりの山道を福泉博物館のあとタクシーでのぼることぐらいしかできなかった。

*以上、今回訪問した博物館を中心に、展示にみられる日韓の交流(交戦)をまとめてみた。古代の4~7世紀と近世の16~17世紀に二つのピークがあったことは明白だが、近代の19~20世紀に展開した第3のピークについては釜山館の完成を待って再訪するほかはない。

博物館への案内表示が追加されました

2016年10月28日(金曜)

吹田市立博物館(吹博)は紫金山公園のなかにあり、名神高速吹田サービスエリアに隣接しています。しかし、サービスエリアから吹博に通じる道はありません。館への順路は吉志部神社側と五月が丘側のふたつに分かれています。とくに後者は名神のトンネルを通るため、名称と順路の表示が不可欠となっています。これまで小さな看板等で表示してきましたが、このたび「現代美術を愉しもう塾」の皆様にご協力いただき、夏休み明けにトンネルの入口に3通りの文字表示と矢印を描き加えました。漢字は一般対応、ひらがなは子ども向け、英文は外国人にもわかりやすいようにと配慮いたしました。ちなみに、このトンネルでは2006年に子どもたちに描いてもらったアート作品が壁面を飾っています。

さらに今年の夏休みには佐井寺小学校と東佐井寺小学校の児童17名に館の展示品を横断幕に描いてもらいました。中央部の案内表示は佐井寺中学校美術部の皆さんにお願いし、完成した横断幕を最近フェンスに取り付けました。博物館にお越しの際には、ぜひ間近でご覧ください。これで五月が丘方面から来る人は不安をかかえずにトンネルをくぐることができるはずです。トンネルを抜けると、そこは吹博です。

文人画家の番付表 江戸から明治へ

2016年7月14日(木曜)

文人画とは南画の異名です。南画とは南宋に栄えた、禅の流れをくむ流派の絵画です。南宋画とも言います。絵画のみならず、余白に讃という詩文を添えることが特徴のひとつです。その南画にならって、日本でも江戸時代中期から多くの画家兼書家たちが輩出しました。かれらは余技として興じていましたので、文人画家と称され、代表的な人物としては池大雅、与謝蕪村、谷文晁、英一蝶、渡辺崋山、田能村竹田などをあげることができます。

企画展「魅せる!青と緑 浪華の文人画家・金子雪操」(2016年6月18日~7月10日)では金子雪操を中心に吹田ゆかりの文人画家たちの作品をとりあげました。とりわけ青緑山水に新境地を開いた金子雪操の関聖帝君図と蘭亭曲水図に焦点を当てましたが、担当の市村茉梨学芸員は顔料の青(群青)と緑(緑青)、ならびに番付表にも注目して、展示を構成しました。

大相撲の番付表はいまでも場所前に発行されますが、江戸時代には相撲にかぎらず園芸植物や名所旧跡などさまざまな番付が百花繚乱のごとく出まわっていました。絵師や書家、あるいは漢学者などの番付も例外ではありませんでした。身分制社会ではあっても実力や人気の評価が公然とおこなわれていたのです。

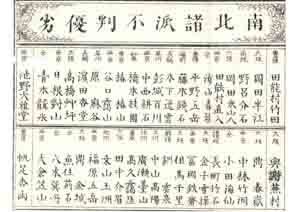

幕末の南画の番付表を見ると金子雪操はトップクラスの一人であったことがわかります。雪操は晩年、友人で儒学者の藤沢東畡をして「雪操近頃大流行」と言わしめ、1857年に没しますが、明治になっても人気を保っていたことが1891年の番付表「新撰増補書画一覧」(写真1)からわかりました。「南北諸派不判優劣」とある優劣つけがたい書画のなかに「大坂 金子雪操」の名を見つけることができます(写真2)。左隣りには「西京 富岡鉄斎」とあります。「日本最後の文人画家」と称され、宝塚の清荒神(きよしこうじん)清澄寺にある鉄斎美術館でも知られる、明治大正を生きた京都の文化人です。

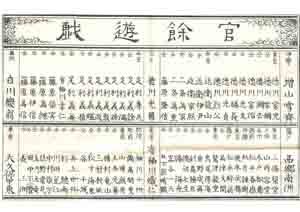

ところで金子雪操の絵の師匠は増山(ましやま)雪斎と釧(くしろ)雲泉の二人です。増山雪斎は伊勢長島藩の藩主です。藩主でありながら、書画にも秀でていて、番付を見ると「官餘遊戯」の欄において最右翼の特別枠におさまっています(写真3)。まさに官職のいとまの遊戯に異彩を放っていた人物だったようです。同じ欄には徳川光圀や歴代の足利将軍や徳川将軍の名前もでてきます。他方、釧雲泉は雲仙出身の絵師で越後国の出雲崎で没していますが、雪操は江戸で雪斎に学んだあと、越後で雲泉に師事し、金沢、京都を経て大坂にやってきたという経歴の持ち主です。番付では雲泉の名は雪操の左3番目にあります。

雪操は大阪では裏長屋に住み、困窮生活をいとわず画業に打ち込み、当代の寵児であった儒者の篠崎小竹(しょうちく)とは交流せず、藤沢東畡などごく少数の人たちとのみ交わっていたと人物誌には記されています。その篠崎小竹と藤沢東畡も番付表に載っています。

このように年譜と番付を重ねてみることで、人物への興味や関心が広がり、理解も深まるという余得にあずかることができます。雪操はその後8、9年のあいだ吹田村で暮らし、「翠坨」の雅号をつかいますが、それは吹田をあらわすと同時に、金沢で私淑した漢詩人・大窪詩仏の号である「柳坨」にあやかったものと推察されています。文人画家の場合、雅号からも師弟関係や土地とのつながりが読み取られ、作品の理解に益するところがすくなくありません。しかも「翠」は顔料の「緑」に通じているにちがいありません。

7月9日の館長展示解説では番付表のコピーを来館者に渡し、番付の拡大パネルを用いながら、慣れぬ絵画鑑賞をこころみました。これからも余技にさらなる磨きをかけたいと思っています。

放送大学の「博物館展示論」で吹田市立博物館が取り上げられます

2016年4月13日(水曜)

2016年度の4月から放送大学の「博物館展示論」(担当:稲村哲也教授、毎週1回、全15回)がはじまり、当館が地域密着型の博物館の事例として取り上げられます。吹博が登場するのは第8回の講義です。

8回目の講義のテーマは「歴史系博物館の展示 国立歴史民俗博物館と地方の博物館」です。その講義概要をみると「本章では、まず国立歴史民俗博物館と東北歴史博物館の展示を比較検討し、歴史系博物館の展示のコンセプトとそのメッセージ性や政治性について考える。また、吹田市立博物館と知多市歴史博物館を取り上げ、地域密着型の歴史系博物館の特徴やその役割、また市民との共同などについて学ぶ。」とあります。

最初の放送日は今年の6月1日(水曜)20時45分~21時30分です。45分番組のなかの後半部で約10分間、常設展示と企画展示、ならびに市民実行委員会による展示などについて、わたしが案内役をつとめます。

「博物館展示論」は1学期と2学期にそれぞれ放映され、後者の予定は2016年11月23日(水曜)の上記時間帯となります。また集中授業期間というのが学期と学期のあいだに年2回あり、そこでも放送される可能性があります。

なお、この「博物館展示論」の番組は6年間、つまり2021年度まで継続して使われるそうです。同名のテキストも市販されていて、ネットで購入することもできます。ロングランとなりますが、色あせないことを願っています。

ちなみに、博物館関係の授業としてはほかに「博物館資料保存論」(月曜日、9時45分~10時40分)、「博物館資料論」(火曜日、9時45分~10時40分)、「博物館概論」(木曜日、16時00分~16時45分)「博物館情報・メディア論」(木曜日、20時45分~21時30分)があります。博物館について少し詳しく知ろうとすれば、放送大学の授業がたいへん充実していることがおわかりいただけるかと思います。

国立科学博物館における「アントロポシーン」の国際シンポジウム

2016年2月5日(金曜)

アントロポシーンという耳慣れない言葉をはじめて聞いたのは2015年9月のことでした。国立科学博物館(科博)から国際シンポジウムの企画者のひとりが来館され、招待講演を依頼されたのです。文化人類学者であり博物館に関係する者の立場からアントロポシーンについて話題を提供してほしいとの要請です。専門性と勤務先を押さえての来訪でしたので、アントロポシーンの何たるかはよくわからないまま、日程的には問題がなかったので引き受けることにしました。

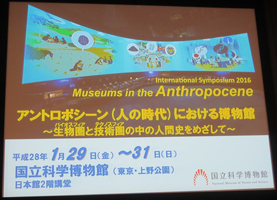

そのシンポジウムが1月29日(金曜)から31日(日曜)まで、3日間にわたって開かれました。テーマは「アントロポシーン(人の時代)における博物館 生物圏(バイオスフィア)と技術圏(テクノスフィア)の中の人間史をめざして」です(写真1)。わたしの出番は一般公開される2日目の30日(土曜)でした。

初日の専門家ワークショップでおぼろげにわかったことは、アントロポシーンという地質学の概念がノーベル化学賞の受賞者であるドイツのパウル・クルッツェンによって今世紀のはじめに主唱されたこと、ミュンヘンのドイツ博物館ではすでにアントロポシーンの展示が実現し、スミソニアン自然史博物館でも着々と準備がすすめられていること、また科博もそれに遅れじと昨年来、国際研究会をひらいたりして理工学研究部を中心に研究体制をととのえつつあることでした。また、地質学年代としては検討の渦中にあり、文化的概念としてふくらみをもつ可能性を秘めていることもわかりました。

要するに、アントロポシーンとは人類が良きにつけ悪しきにつけ地球に消えることのない痕跡を数百万年という時間の経過後も残すことになる時代を意味しています。また、そのことを意識すべき時代ということです。それは更新世・完新世につづく「アントロポシーン=人新世(じんしんせい)」を定義すればすむという地質学に限定された問題ではなく、当シンポジウムで「History of Humankind=人の時代」と訳されたように、化学をはじめとする地球環境のさまざまな分野にまたがる問題を提起し、人類の過去・現在・未来にかかわる行動の軌跡を問うものでもあったのです。

2日目は午前中にエリック・ドーマン氏(カーネギー自然史博物館館長)の「アントロポシーンにどのような意義を見出すか」と青柳正規氏(東京大学名誉教授、文化庁長官)の「ヒトと自然と科学」と題する二つの基調講演がおこなわれました。そして午後、地質学、文化人類学、自然人類学、科学史、技術史の専門家による招待講演、ならびに山根一眞氏(ノンフィクション作家、独協大学教授)を司会者とするパネルディスカッションがくりひろげられました。

わたしはまず梅棹忠夫の文明論を紹介しました。それは人類の歴史を人間=自然系(生態系)から人間=装置・制度系(文明系)への道程と定義するものです。生態系から文明系へというシステムの移行過程で、人間は時に人類中心主義の思想を発達させてきた、というのが文化人類学の視点に立つわたしの主張です。その思想はとりわけ西ヨーロッパで発達しましたが、文化人類学は次第に文化相対主義の立場をとるようになり、その観点からすると人類中心主義を克服するためには人類相対主義が重要であると指摘しました。

アントロポシーンについては、層序的な概念であることをふまえ、梅棹が発生学をモデルに論じた産業史の三段階を紹介しました。

- 第一層:農業の時代[内胚葉産業の時代]

- 第二層:工業の時代[中胚葉産業の時代]

- 第三層:精神産業(情報)の時代[外肺葉産業の時代]

そのうえで、アントロポシーンは「尊大になった人類の時代」と文化論的に定義することも可能ではないかと問題提起をしました。その指標のひとつが時間概念としての農耕の開始であり、もうひとつは空間概念としての都市の成立であって、前者によって人類は人口爆発を引き起こし、後者によって人類は自己防衛能力を高め、自然や人工の災害に対しても安全能力を強めたと論述しました。

最後に、人類は生態系から文明系へと産業化の道を突き進んだが、次に予想されるのは生態的文明系や文明的生態系であり、それは人類が人類中心主義を克服する過程としてとらえることができると述べて結論としました。

この講演のなかで、当館の夏季展示についても紹介しました。吹博では「まもる自然、つくる環境」をテーマに据え、過去2年間、市民実行委員会による展示をつくりあげてきました。自然史を専門とする学芸員がいないため、市民の有識者の協力を得て展示をつくりあげている実情を語り、残された自然の痕跡をまもり、子どもたちに自然に親しんでもらうイベントを連日のようにくりひろげていることも紹介しました。

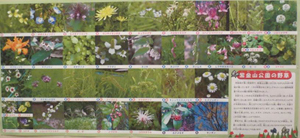

その具体例として、都市的環境のなかにある紫金山公園をとりあげました。なぜならそこには小さいながらも水田や草地が残っており、5年間のモニタリング調査で1000種あまりの植物のうち野草が300種ほど確認されているからです(写真2)。近隣の地区にはヒメボタルが生息しており、保護活動に取り組む市民が5月から6月にかけて個体カウント調査を実施しています(写真3)。最近、自然観察をおこなってきた市民の一人が『街なかの自然 大阪吹田の生き物たち』(アットワークス)と題する本を出版したことも紹介しました(写真4)。一方、暗い林と明るい林を対比した写真の展示にも言及し、暗い林には手入れの行き届かなかった時代に成長した木々が茂り、明るい林のほうは、太い木を伐採し、太陽光を取り入れることでコバノミツバツツジなどの植物の再生がはかられたことを述べ、手入れをして植生を管理することが「つくる環境」の営為でもあると述べました(写真5)。

「まもる自然・つくる環境」という展示は人類中心主義への懐疑と反省の産物であり、ヒメボタルのような吹田の絶滅危惧種をまもることを志向し、里山の植生をできるだけ保護しようとする活動とも連動し、野鳥や野草に向けられた視線はゆきすぎた人類中心主義への警鐘ともなっていると指摘しました。つまり、人類相対主義の視線をもっている展示として例示したわけです。

パネルディスカッションでは大阪から来たと断ったうえでアントロポシーンを「自大になった人類の時代」とシャレてみました。観衆からは笑いが漏れ、司会者からは「座布団一枚、いやクッション一枚」との声があがりました。どう通訳されたかは知りませんが、二次会の席で外国人招待講演者のひとりは「大阪から来た」という意味をまだはかりかねていました。

北摂の絵柄と土地柄 「北大阪の絵画」展のシンポジウムから

2016年1月16日(土曜)

北大阪ミュージアム・ネットワークの連携展「北大阪の絵画」が関西大学博物館で開催されました(2015年12月1日~2016年1月16日)。それに出陳した参加館が中心となり、1月12日(火曜)に「北大阪の絵画をめぐって」と題するシンポジウムが同館でおこなわれました。報告者は6名、参加者は約80名でした。

先陣は高槻市立しろあと歴史館の千田康治学芸員が切り、「高槻の絵画 高槻城を中心に」と題して、北摂唯一を誇った(誇る)高槻城の鳥瞰絵図(紫宝作)をとりあげました。それによると、三層の天守閣をもつ高槻城はすべて石垣に囲まれたように描かれているが、実際は天守閣や櫓、門などの周囲にだけ石垣が築かれ、あとは土塁であったことが別の絵図から検証されているので、作者は往時の雄姿をしのんで描いたものと結論づけました。高槻城は明治に廃城となり、その石垣石は京阪間鉄道検察に転用され、城跡だけが残って今日に至っています。したがって、この絵は城主永井家を顕彰する目的で描かれたのではないかと推測し、博物館の館名に「しろあと」がつく由来の一端にふれました。

次鋒は茨木市立文化財資料館の清水邦彦学芸員がつとめ、「茨木に伝わるキリシタン絵画」について解説しました。「マリア十五玄義図」(東家本・ひがしけぼん)にはロヨラとザビエルも描かれていて、教科書でも有名なザビエル像の絵画(神戸市立博物館蔵)とともに茨木市の旧家で見つかったとのことです。マリアの生涯をたどる15の場面が周囲に描き込まれていて、多少の剥落はあるものの、貴重な資料として出品されました。

三番手は吹田市立博物館の市村茉梨学芸員が担当し、「吹田の絵画 近世・近代の庄屋の美術を中心に」と題して、気比家(きびけ)・中西家・西尾家にゆかりの出陳絵画について説明しました。大坂画壇の絵師たちのなかでもとくに金子雪操(せっそう)[写真参照]、長山孔寅(こういん)、上田耕冲、上田耕甫(こうほ)などの作品をとりあげ、吹田とのかかわりについて言及しました。

(金子雪操筆・当館蔵)

(金子雪操筆・当館蔵)

4番には池田市立歴史民俗資料館の高野弥和子学芸員が座り、「池田の絵画 商業都市池田を中心に」という報告をおこなった。江戸時代、池田の旦那衆が呉春や馬寅など京や大阪の文人を支援し交流したことをとりあげ、能勢街道や西国街道で行き交う人びととの関係に注目し、それは池田にかぎらず北大阪の町場であればどこでも成立しうるものであり、地域の特徴につながっていると指摘しました。ちなみに、個人的には馬寅の「猿にあけび図」がとても気に入りました。

つぎに同じ池田の阪急文化財団学芸部長の仙海義之氏が「逸翁美術館の絵画 小林一三蒐集絵画を中心に」と題する報告をおこない、山梨県韮崎出身の一三が慶応時代から俳句に親しみ、大阪に来てからは茶の湯に傾倒し、「大衆茶道」を提唱する一方、美術品の蒐集にも力を入れたことを解説しました。その膨大な蒐集品のなかから今回は赤松雲嶺の「一鷺平安図」などが出陳されました。

取りは大阪大学総合学術博物館の前館長である橋爪節也氏がとり、現代作家の作品をえらんだ経緯にふれた後、摂派や田能村竹田などについてやや強引、しかし実に興味ぶかい説を展開しました。同時に、北摂の阪急沿線など、鉄道の拡張にともなう絵画文化の広がりについても力説しました。そのはずみで突然、2020年の大阪万博50周年の時には「万博の美術」というテーマで吹博がやるんですよね、と話をふってきました。もちろんそうした挑発に簡単に乗ってはいけないのですが、太陽の塔、万博美術館、日本民芸館はもとより、各国のパビリオン自体も美術と深い関係にあったことを再認識させられました。

北大阪の絵画は地域の特性、つまり土地柄と密接に関係するとともに、地理的に近世には京と大坂のあいだに位置し、近現代においては大阪の郊外であることなど、共通する点も多々あり、絵画をはじめとする美術を通じてその特殊性と普遍性について議論できることがひとつの可能性として浮上し、北大阪ミュージアム・ネットワークの今後の展開が楽しみになってきました。