特別館長だより 2015年

ページ番号1031062 更新日 2024年3月15日

中空構造で解く千里ニュータウンと大阪万博

2015年10月27日(火曜)

2012年の本館ニュータウン展の時の講演をもとに、大阪万博にも範囲を広げ、中空構造というキー・コンセプトで分析を試みた拙稿「中空構造で解く千里ニュータウンと大阪万博」が『万国博覧会と人間の歴史』(佐野真由子編、思文閣出版、2015、pp.297-319)に収録されました。これは国際日本文化研究センターの共同研究の成果でもあり、25本の論文が一挙に掲載されています。

拙稿の見出しは以下のとおりです。

- 昭和天皇による「国見」

- 「出オオサカ」としての千里ニュータウンの造成

- 千里ニュータウンの中空構造

- 大阪万博の中空構造

1~3については本コラムの2012年12月27日の記事を参照していただければ幸いです。4については「お祭り広場」をとくにとりあげ、命名者の上田篤先生へのインタビューをこころみ、丹下健三や岡本太郎などのエピソードにも言及してまとめています。中空構造という概念は河合隼雄(元国際日本文化研究センター所長、元文化庁長官)によるものです。また、ニュータウン展の時に講演をしていただいた片寄俊秀先生が「上新田のおかげで千里ニュータウンは救われた」と指摘した点を引用し(本コラム2012年11月8日参照)、「お祭り広場」にも拡大して結論としています。

親子連れで楽しんでもらう博物館 学力向上と有意の関係!?

2015年8月22日(土曜)

市民実行委員会の企画による夏季展示「まもる自然・つくる環境 こんなのみつけたよ」(2015)には親子連れで参加できる関連イベントがたくさんありました。親子体験講座の「いきもの探検隊」や「チリモン探し」「博物館のお仕事体験&バックヤードツアー」、親子工作の「夏休み・手作りおもちゃ教室」「相撲ロボット」「木端細工」「廃油からキャンドル作り」「森のクラフト」「竹ブロックの立体お絵かき」「ペーパークラフトで歴史を学ぼう」、それにバス見学会「親子で化石探し」などです。また特別展示場でも親子で楽しむ姿が散見されました。

博物館や美術館を親子で訪れることに特別の意味があることなど、これまで気にもしていませんでした。ところが最近、教育社会学の分野で、子どもの学力に家庭の教育的・文化的活動が大きな影響を与えていることが統計的にも解明されてきています。その一つに「家の人に博物館や美術館につれていってもらったことがある」という社会・文化階層の指標があります

大阪大学の教育文化学研究室のおこなった調査(2012-2014、大阪成蹊大学教育学部専任講師芝野淳一氏の教示)によると、「家の人に博物館や美術館につれていってもらったことがある」子どものほうが、そうでない子どもよりも学力(国語と数学の平均値)が有意に高くなっています。対象となったのは尼崎市、大阪府、香川県まんのう町の小中学生ですが、最小で5.0点、最大で8.4点の学力差が生じています。調査の目的は、学力格差の実態を把握し、格差問題の解決策を見出すことにあり、ミュージアムなどの文化・教育施設に行けば学力があがるというわけではありませんが、博物館や美術館の関係者としてはその役割をあらためて問い直す内容となっています。

当館では夏季展示をとくに親子重視の方向で位置づけています。市民実行委員会や館側の期待値と実態には多少のギャップもありますが、この夏もまた多くの親子連れに博物館の企画を楽しんでもらえたとしたら、うれしいかぎりです。

近つ飛鳥博物館と弥生文化博物館

2015年7月2日(木曜)

毎年1回、特別企画「むかしのくらしと学校」展のボランティアさんたちが近隣の博物館を訪ねる研修をおこなっています。昨年(2014年)は大阪府立近つ飛鳥博物館を訪問し、今年は6月26日(金曜)に大阪府立弥生文化博物館に行ってきました。ボランティアさんの参加者はいずれも10数名で、わたしもバスに便乗させてもらいました。

近つ飛鳥博物館では白石太一郎館長から「古墳からみた葛城氏の実像」と題する講義をしていただき、葛城地域の古墳群について学ぶとともに、畿内における大型古墳の編年についても詳しい説明を受けました。当館にも新芦屋古墳が展示の目玉としてありますが、「月とスッポン」の感を強くしました。講義後、学芸員さんの案内で常設展示と特別展「ヤマト王権と葛城氏 考古学からみた古代氏族の盛衰」を観覧しました。

弥生文化博物館ではボランティア活動について意見交換をおこないました。弥生文化博物館では府内への出前授業が中心で、シーズンともなると担当者たちは多忙を極めているようでした。学校団体の博物館見学にはボランティア活動は対応していないようですが、訪問時には6年生の団体が帰るところで、気持ちのいい挨拶を交わすことができました。意見交換の後、昼食をはさみ、学芸員さんにリニューアルオープンした常設展と特別展「卑弥呼 女王創出の現象学」の解説をしてもらいました。

両館の二つの特別展はとても充実していました。それもそのはず、近つ飛鳥博物館は開館20周年記念特別展と銘打たれ、弥生文化博物館はリニューアルオープン記念を冠としていたからです。国宝や重要文化財の数の多いことが端的なあかしでした。特別展の図録も前者がA4版168頁で、後者がA4版156頁でした。ここでも府立と市立のちがいをまざまざと再認識させられました。

さらに、弥生文化博物館の特別展示の副題にはおどろかされました。博物館の建物からさがった垂れ幕に「女王創出の現象学」という文字を発見したからです。ここには哲学者がいる、とわたしはとっさに思いましたが、ボランティアさんの一人は「惹く」か「引く」かと問われれば後者だと正直に答えていました。聞けば、もっと難解な概念が候補にあがったとか。

実際の展示では、魏(ぎ)から卑弥呼の使いにくだされた銅鏡百枚は三角縁(さんかくぶち)神獣鏡ではなく、画文帯(がもんたい)神獣鏡ではなかったかとする学説に依拠しており、卑弥呼の人形もそれを掲げもっている姿であらわされていました。リニューアルオープンのコンセプトが「卑弥呼と出会う博物館」であることからしても、哲学を含む多くの議論をよぶでしょう。

ひるがえって当館には国宝も重文もないし、学界や世間の議論を沸騰させるような大問題もかかえていません。その分、地域密着型で親しみのある博物館を市民と共に丹念に磨き上げることができるし、小回りを利かせて新たな挑戦にささやかにいどむことも可能です。身の丈をわきまえつつ、グローカル(グローバル+ローカル)をめざすことが課題であるとあらためて思いました。

応接室ギャラリーの絵画がかわりました。

2015年5月31日(日曜)

応接室兼ギャラリーには西村公朝作品3点と村居正之画伯の絵画2点が展示されています。目下開催中(6月7日まで)の「生誕100年 西村公朝展」とあわせて観覧されるかたかたも結構おられます。そんな折、村居画伯の絵画もあらたになりました。

1点は南フランスのトゥールーズ近郊の村に懸けられた橋がモデルとなっています。「祈りの橋」と名付けられているのは、その橋が教会につながっているからです。中世の面影をのこす橋は信者の寄付によってつくられたといい、その教会は巡礼の参詣路にもあたっていました。点描画をおもわせるタッチで描かれていて、間近で見ると細かい筆づかいに感動をおぼえます。

もう1点も同様のタッチで描かれた水面(みなも)の絵画です。こちらは中国の風景で、上海から杭州にかけてつくられた運河がモデルです。石階段に特徴があり、建物の影がぼんやりと水面に映っています。心がゆったりと落ち着く感じです。

常時(応接に使用時以外)、無料で観覧ができますので、自由にご鑑賞ください。

西村公朝展関連講演「聖像と偶像 好む文化・嫌う文化」

2015年5月5日(火曜)

春季特別展「生誕100年 西村公朝展 ほとけの姿を求めて」が4月25日からはじまりました。それにあわせて5月2日(土曜)、「聖像と偶像 好む文化・嫌う文化」という演題で講演をおこないました。比較文明学会関西支部の例会も兼ねていましたので、講演後、おもに学会員を対象とした討論においては比較文明学的視点からの検討がなされました。以下は、講演内容の概略です。

聖像や偶像は超越的な神仏や人物をかたどったものですが、信仰の対象として崇拝されると同時に、「偶像崇拝」の名目で破壊されることもあります。崇拝対象の像をめぐっては、好む文化もあれば、嫌う文化も存在するのです。

特別展では宇治の黄檗宗萬福寺からお借りした布袋像(弥勒菩薩)を展示しています。隠元が中国から連れてきた仏師によって中国から持参した木材や顔料でつくられたものです。それを西村公朝が1963年、制作当時の手法にのっとって彩色の塗り直しなどをおこない、修復しました。布袋は七福神のひとつに選ばれ、江戸時代には庶民のあいだで親しまれるようになりました。他方、ブラジルにはブッダとよばれている仏像があります。布袋像を模したものとおもわれ、拝み屋さん(霊能者)たちがまつっています。ブッダは金運にかかわり、お賽銭をあげることもあり、タクシーの運転手さんたちが縁起物として車内に飾ることもあります。タクシーのブッダ像はオランダでもみかけました。車内の縁起物(お守り)としては、ブラジルではアパレシーダの聖母、メキシコではグアダルーペの聖母がブッダ以上に人気があります。前者は褐色のマリア、後者は先住民に顕現した聖母マリアという特徴があります。

日本では仏教の伝来とともに仏像がもたらされ、瓦葺の寺院が建立されるようになりました。大嘗祭においては仏教や僧侶を忌避する態度が8世紀にもみられましたが、護法善神や本地垂迹説が次第に優位となり、中世には神仏習合がすすみました。東大寺の僧形八幡神像(快慶作)を典型とするように、カミがホトケの姿をとるようになります。神仏習合はわが国独特の修験道にも顕著に見られました。しかし、江戸時代の中期以降ともなると、国学や復古神道の流れのなかで儒教や仏教が排斥されるようになり、明治初年の神仏分離・廃仏毀釈につながっていきます。比叡山王社での仏像仏具の破壊をはじめ、路傍の石仏の首にいたるまで、多くの仏像が被害にあいました。

中国では仏教弾圧は歴史的には「三武一宗の法難」として知られています。近年ではそれに文化大革命時代の仏教寺院にたいする破壊行為がくわわりました。道観や孔子廟なども被害を受けましたが、四人組の失脚以降、改革開放政策のなかで宗教施設は復興しつつあります。また、イスラーム過激派による仏像破壊や文化財の毀損も21世紀に入ってしばしば起こっています。

実際、宗教の内部に「偶像」を忌避し、極端な場合には破却にまでおよぶ宗派や団体が存在します。日本では戦後から1960年代にかけて創価学会にそのような傾向がみられました。モーセの十戒では第二の戒律で「偶像」制作が禁じられていますが、イスラームはそれを徹底化しました。原始キリスト教では聖像はつくられませんでしたが、カトリックや東方正教は次第に聖像や聖画を布教の手段としてもちいるようになりました。しかし、キリスト教のなかでも8世紀から9世紀にかけて東方正教におこったイコノクラスム(偶像崇拝の排撃)やルターにはじまるプロテスタンティズムにはキリストや聖母マリア、あるいは聖人の像に対する忌避がみられます。近年勢力を拡大しているペンテコステ派は聖霊による異言を強調し、中南米やフィリピンなどでカトリック教会と激しく対峙しています

聖像を文化財や世界遺産として保護しようとする動きは世界遺産や文化財保護法にみられるように、世俗の側からの制度的支援にあたります。そこでは「人類の普遍的な価値」や「歴史的・芸術的価値」が評価の対象となります。そのことによって聖像や「偶像」は破壊や損傷の危険からまもられているのです。宗教的な好き・嫌いではありません。

当館初代館長の西村公朝は彫刻分野の芸術家であり、仏像修理の技術者でもあって、学術的にも優れた業績を残し、かつ寺の住職として信仰者の道も全うしました。かれの活動を制度として支えたのは文化財保護法であり、組織として育てたのは美術院国宝修理所でした。また仏道の信仰を支えたのは師と仰いだ清水寺の大西良慶であり、寺院としては愛宕念仏寺、宗派としては天台宗でした。これらはすべて仏像を「好む文化」につらなり、現在、展示をとおしてそれらを統合する場を提供しているのが吹田市立博物館といえます。今後とも、当館としては西村公朝ワールドの継承・発展につとめたいと思っています。

里帰りした吹田のだんじり

2015年3月7日(土曜)

吹田にはだんじり(地車)が8基存在し、吹田まつりで毎年7月、7基がその華麗なる雄姿をあらわします。そのうちの1基は浜屋敷(吹田歴史文化まちづくりセンター)の展示庫に毎年交代で保管・展示されています。しかし、吹田のだんじりが奄美大島に渡ったことを知っている人は少ないかもしれません。しかも、それが豪雨による土石流で被災し、原型をとどめないほどに毀損したことをご存知でしょうか。

そのだんじりは全体としてはまだ復元されていませんが、部材の一部が修復され、大東市立歴史民俗資料館で2月7日から2月28日まで展示されました。それにひきつづき、目下、豊中市緑地公園のGallery A. Iでも3月21日まで観覧することができます。「だんじりの彫物 小松源助から探る」という展示です。

このだんじりは南町の2代目です。初代は解体され、唐破風屋根と獅子の彫刻が南町自治会館の玄関先に置かれています(写真1)。2代目は大正15年に買い替えたもので、昭和3年の昭和天皇御大典のときや昭和6年の高浜神社正遷宮祭のときに曳行されました。しかし、それ以降、お蔵入りしたまま終戦をむかえましたが、縁あって昭和38年、服部農業博物館に引き取られることとなりました。その後、この農業博物館は都合により閉館となり、昭和63年、館主の故郷である奄美大島において奄美アイランド・原野農芸博物館として再生しました。南町のだんじりもそこで一般公開されていたのですが、平成22年の集中豪雨災害で壊滅状態となったのです。

この貴重な文化財を復興支援する事業が大東市と京都造形芸術大学ではじまりました。大学生たちは資料の整理とクリーニングを担当するなかで「小松源助」の名にぶつかり、大東市立歴史民俗資料館は市内で曳行される32基のだんじりのなかから中之町のものに「小松源助」の銘を発見しました。こうして市民と学生をまきこんだ調査がはじまり、今回の展示につながったという次第です。

吹田市側では、文化財保護課に保管されている資料の閲覧や南町自治会館が所蔵する写真や資料の情報提供を通じて、ささやかながら本展示に協力しました。そして先日、南町自治会の有志とともにわたしも大東市立歴史民俗資料館を訪問し、その展示を拝見してきました。そこでは武井二葉学芸員の案内で復興支援の経緯をパネルで見た後、間近にみる現物の展示にみな驚嘆いたしました。特別展示室にならべられた彫物は龍あり、獅子あり、予想外の点数でしたが、彫りの見事さに加え、よくぞここまで生き延びたなという感動にみまわれたのです。南町の人たちは、はるか昔にその手を離れたとはいえ、運命のいたずらで、またこうして再会できたことにひとしおの感慨を覚えたにちがいありません(写真2)。

復興支援プロジェクトもだんじりの比較調査もまだ続きます。機会があれば、豊中の展示もおおくの吹田市民に見てほしいものです。

新春館長講演会「天文暦と自然暦 縄文から現代まで」

2015年1月21日(水曜)

2015年1月10日(土曜)14時00分から新春館長講演会をおこないました。新春講演は3回目を迎え、恒例化しつつあります。新年にちなんで(株)新日本カレンダーと(社)南太平洋協会のご好意で旧暦を含む各種のカレンダーが提供されたこともありがたいことです。以下、御礼の意味も込めて講演内容の要約を記しておきたいとおもいます。

中国では時や暦を定めるのは皇帝の役割りでした。これを観象授時といいます。天文観測をして時間を授けるというわけです。日本では飛鳥時代の690年、中国の元嘉暦と儀鳳暦を採用し、天皇が暦を臣下に授けるようになりました。倭人は「正歳四時を知らず」(3C末の魏志倭人伝)と指弾された状態からようやく正式に脱却したのです。では、それまで日本では季節の推移をどのようにとらえていたのでしょうか。また、その伝統はどう引き継がれてきたのでしょうか。それが「天文暦と自然暦」と題した講演の課題でした。

いわゆる自然暦は雪形や開花など自然の移り変わりを目安とする暦です。天文暦のように体系的ではなく、年紀を数えることもなく、何月何日という認識もありません。「春耕秋収を記して年紀と為す」(魏志倭人伝)とみなされるような段階にありました。とはいえ、「天がまだ明けないときに王は政庁に座して政につき、太陽がでれば仕事を止めてあとは弟にまかせる、といって退きます」(随書東夷伝倭国)とあるように「日の御子」である天皇は日の出を目安に政務についていました。6世紀後半には日祀部や日置部をおいて、日神への奉祀をはじめてもいます。このことはアマテラスが太陽神であることと密接な関係があり、日の出・日の入りの観測はホライズン・カレンダーにもとづいていたのではないかと指摘しました。

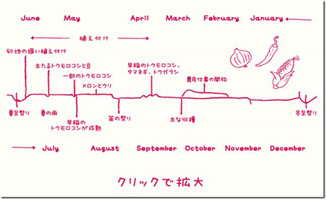

ホライズン・カレンダーとは山の稜線を含む地平線で日昇・日没を観測し、農業や儀礼の目安とするものです。天体観測といえばその通りですが、年月日を決めるためにしているのではなく、季節の動きを察知し適切な播種や収穫の時期を判断することが目的です。講演ではアメリカ南西部の先住民ホピの事例をとりあげましたが(図1)、マヤ、アステカ、インカをはじめストーンヘンジなどにもみられるものです。こうした日照観測の装置は青森県三内丸山の6本の巨大列柱、あるいは秋田県大湯の野中堂環状列石などにもみられるもので、ホライズン・カレンダーという観点から整理ができるのではないかと問題提起をしました。その際、銅鐸の「型持ち孔」や、三つ鳥居の注連縄(しめなわ)と紙垂(しで)を日照観測装置とみなす諸説の紹介もおこないました。

ところで、日照観測だけでなく気象観測もふくめ観天望気という熟語があります。大和言葉ではヒヨリミ(日和見)といいます。日本海沿岸部や太平洋岸沿いには日和山と称する小高い山が100ちかく数え上げられています。それは江戸時代、千石船の沿岸航行を支援する場所として発達しました。また、ヒヨリミビトとよばれる古老が観天望気だけでなく魚群探知の役割りを担っていました。ヒヨリミビトはヒジリ(日知り=聖)とともに民間暦の担い手でもあったのです。

他方、明治改暦にともない旧暦(太陰太陽暦)は徐々に使われなくなっていきました。奄美・沖縄では年中行事となると今でも旧暦は欠かせませんが、それ以外の地域では戦後、とくに高度成長以降、旧暦はすたれてしまいました。しかし、旧暦を「自然暦」とみなし、スローラーフを提唱をする動きもみられます(南太平洋協会発行の旧暦カレンダー)。吹田でも浜屋敷(吹田歴史文化まちづくりセンター)では重陽の節句を旧暦でおこなっています。キュウレキスト(旧暦愛好家)たちは季節の「自然な」移り変わりに寄り添って、豊かに暮らそうと心がけているのです。

天文暦は梅棹忠夫のいう人間=装置系(文明系)に属しますが、自然暦は人間=自然系(生態系)の産物です。歴史は生態系から文明系へと発達しましたが、文明系の生活の基層には生態系が厳然と横たわっています。その生態系は嵐の神スサノオのようにアマテラスをおびやかす存在でもあります。アマテラス・ツクヨミ・スサノオの関係もこうした観点からながめると、ひと味ちがった世界観が浮かび上がってくるかもしれません。(了)

さらに詳しく知りたい方は新日本カレンダーのホームページに連載中の拙稿コラム「こよみの学校」を参照してください。

- 第45回「インカの暦 紀年法とは無縁の"サミット・カレンダー"」

- 第46回「アメリカ先住民の"ホライズン・カレンダー"」

- 第47回「春耕秋収を記して年紀となす 古のホライズン・カレンダー」

- 第48回「環状列石と巨大列柱 縄文時代のホライズン・カレンダー」