近世の吹田

ページ番号1030996 更新日 2024年3月15日

江戸時代の吹田は農村でありながら、淀川・神崎川の舟運により、経済的にも文化的にも巨大な商都大坂の影響を受けました。地域に残された古文書などによって、近世の吹田を紹介します。

村と支配

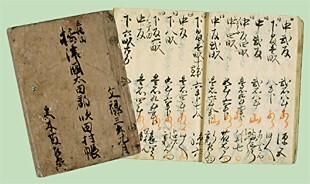

検地帳

個人蔵

豊臣秀吉の太閤検地によって土地の所有が明確になりました。江戸幕府も検地によって年貢を課す石高制(こくだかせい)を引継ぎました。検地帳は村単位で、1筆ごとに田畑の等級・面積・石高・作人などを記した土地台帳で、年貢を納めさせるための基本となる帳簿でした。

舟運と吹田

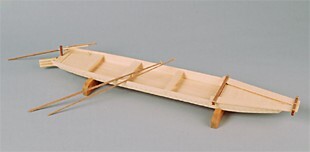

過書船復原模型

淀川・神崎川の運輸に活躍したのが過書船仲間でした。過書(過所)(かしょ)とは、もともと関所を通過するときの交通税の免除状を意味しました。過書船は幕府から淀川水系の特権的な営業権が与えられ、荷物運送用の大型船や旅客を乗せ伏見-大坂間を往来した三十石船などがありました。この模型は絵画史料などを参考に、江戸時代後期の三十石船を推定して製作しました。

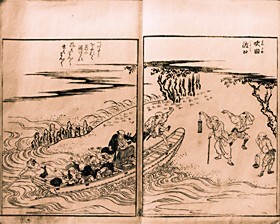

吹田の渡し

この「吹田渡口」(すいたのわたし)は有名な『摂津名所図会』の挿絵のひとつです。神崎川に設けられたこの吹田の渡しは、大坂と北摂方面を結ぶ重要な渡しでした。当時の川筋とは異なっていますが、現在の上高浜橋付近にありました。『摂津名所図会』は江戸時代後期に多く出版された名所案内記で、当時のベストセラ-でした。

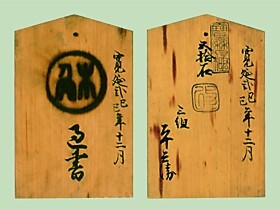

過書船鑑札

個人蔵

過書船の営業範囲は大坂・伝法・尼崎・山城川(木津川)・伏見を上下するものとされ、約千艘前後の船が保持されていたといわれます。この鑑札は過書船仲間の船であることを証明する株札です。幕府公認の過書船のほかに、肥料や商品作物を運ぶ村々の川舟もあり、営業をめぐって過書船仲間とたびたび争いがおきました。

過書株名跡相続図

個人蔵

吹田村の旧家に伝わるこの「過書株名跡相続図」をみると、先祖宗左衛門が2株を所持し、中世の末に男子3株(1株と半株を2つ)に分けたことがわかります。江戸時代以降、他家へも過書株が移ったと記されています。