骨粗しょう症

ページ番号1030710 更新日 2024年1月4日

骨粗しょう症とは、骨密度の低下と骨質の劣化により骨強度が低下することで、骨折のリスクが増大しやすくなる骨格疾患です。

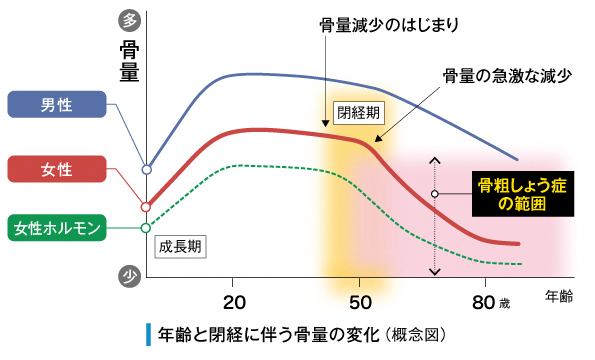

背骨(椎体)の骨折は腰痛や背骨の変形の原因になります。また、足の付け根(大腿骨頚部)の骨折は寝たきりの原因になります。骨量は学童期から思春期にかけて高まり、20歳前後でピークとなりますが、加齢とともに徐々に減少していきます。特に女性は、閉経後ホルモンバランスの変化によって急激に骨量が減少していきます。20歳代、30歳代のうちから、生活習慣(食事・運動など)を見直し、骨量を維持することが骨粗しょう症予防のために重要です。

成長期

成長期は、食事でカルシウムをたっぷりとって骨の貯金をする時期です。特に骨密度がもっとも増加する思春期(10~14歳)の生活習慣は重要です。骨に適度な負荷のかかる運動も積極的に行い習慣としましょう。

中高年

中高年は、骨量の維持が重要な時期です。しかしながら、仕事や子育てなどに忙しく、日々の生活習慣が乱れやすくなる時期でもあります。朝食抜き、運動不足、過度の飲酒、ストレスなどは骨粗しょう症だけでなく、多くの生活習慣病につながります。

骨粗しょう症の予防のポイント

運動

骨の形成には適度な圧力をかける運動が必要です。

激しい運動をたまに行うより、ウォーキングなど毎日継続できる運動がお勧めです。

食事

- 1日3回の規則正しく、バランスのとれた食事をとりましょう。

- カルシウムが不足しないよう摂りましょう。(ただし、牛乳の適量は1日200mlまでです。)

- インスタント食品などに含まれるリンは摂りすぎると骨の吸収を阻害するので、摂りすぎには注意し、代わりに旬の食材を使用しましょう。

- 塩分の摂りすぎはカルシウムを体外へ排出してしまいます。摂りすぎには注意しましょう。

カルシウムの摂取目標は1日700~800mgです!

(例)カルシウムが多く含まれる食品とカルシウム含有量

牛乳

コップ1杯(200ml)

220mg

小松菜

1人前(80g)

136mg

干しひじき

1人前(5g)

70mg

豆腐

1/4丁(100g)

44mg

骨粗しょう症の治療時に推奨される食品

- カルシウムを多く含む食品(牛乳・乳製品・小魚・緑黄色野菜・大豆・大豆製品)

- ビタミンDを多く含む食品(魚類・きのこ類)

- ビタミンKを多く含む食品(納豆・緑色野菜)

- 果物と野菜

- タンパク質(魚・肉・卵・豆など)

骨粗しょう症の治療時に過剰摂取を避けたほうがよい食品

- リンを多く含む食品(加工食品・一部の清涼飲料水)

- 食塩

- カフェインを多く含む食品(コーヒー・紅茶・カフェインが多く添加された清涼飲料水など)

- アルコール

(骨粗しょう症予防と治療のガイドライン2015年版より)

たばこ

たばこは骨量低下の原因となります。禁煙しましょう。

お酒

お酒も適量なら問題ありませんが、飲みすぎると尿中に必要な分までカルシウムを排出してしまいます。お酒は飲みすぎないようにしましょう。

(お酒の1日の適量の目安)日本酒なら1合、ビールなら中瓶1本(500ml)

その他

糖尿病などの生活習慣病は骨粗しょう症の原因になります。ご自身の生活習慣も振り返ってみましょう。

若いうちから検査がおすすめ!

骨粗しょう症を早期に発見するために検査はかかせません。特に女性は骨量が減少し始める40歳くらいから定期的に検査を受けましょう。また、40歳前の若い世代も、早い時期から検査を受け骨の状態を知ることは、骨粗しょう症予防のための骨の健康管理に役立ちます。吹田市では、満20歳以上70歳以下の方に5年に1回骨粗しょう症検診を受けていただけます。

吹田市の骨粗しょう症検診の詳細については次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 成人保健課

〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番2号(吹田市立保健センター内)

電話番号:

【成人保健担当(吹田市国民健康保険被加入者の健(検)診や保健事業を含む)】 06-6339-1212

【公害・原爆担当】 06-6384-1827

ファクス番号:06-6339-7075

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。