保育所等の利用申込に関するよくある質問

ページ番号1005717 更新日 2025年8月26日

保育所、認定こども園、小規模保育事業等の利用申込に関するよくある質問です。

保育所等利用中の方によくある質問は次のリンクをご覧ください。

(1)申込について

Q1 利用申込をしようと思っていますが、早く申込した方が入所しやすくなりますか。

A1 保育所等の利用の決定は、先着順ではありません。締切日までに申込された方を対象に保護者の就労状況・世帯状況等を指数化し利用調整を行います。

Q2 利用不可となりましたが、改めて申込をしないといけませんか。

A2 申込は令和9年3月31日まで有効ですので、令和8年度の申込については改めて行う必要はありません。なお、保育の希望がなくなった場合は必ず利用申込の取下げ手続きを行ってください。

Q3 現在、育休を取得しています。申込(転所申込含む)は可能ですか。

A3 利用内定後に育休期間を短縮し、利用開始月の翌月1日までに復職できる場合は、就労要件で申込が可能です。

Q4 転所申込の場合、内定後に取下げや辞退はできますか。

A4 転所申込をしている方が内定となる場合、在籍していた施設に出る空きに別の方を案内するため、在籍していた施設に戻ることはできません。また、転所申込の取下げをしない限りは年度末の選考まで毎月利用調整を行います。十分に検討のうえ、申込を行ってください。

Q5 転所申込の場合に注意することはありますか。

A5 市内転居予定であっても、申込締切日までに転居予定先の住居の契約書等の写しの提出がない場合、自宅から直線距離で2km以上離れている園からより近くの園への転所を希望する際の加点はつきません。なお、市内転居後、加点を希望する場合は、「その他変更届フォーム」の備考欄へ加点を希望する旨を入力して申請してください。また、住民票にて転居後の住所が確認できる場合は、住居の契約書等の写しの提出は不要です。

なお、転所申込をされた方も、在園中の保育所等の継続に関する手続き(現況届フォーム)をオンラインで申請していただく必要があります。(例年8月下旬に自宅へ案内送付。)申請の際、保育が必要な事由を証明する書類は転所申込分と同じものでも構いませんが、現況届にも添付していただく必要があります。また、育児休業取得中の方(利用開始月の翌日1日までに復職できない方)は、転所申込はできません。

Q6 申込時に、受入月齢が満たない施設も希望していいですか。

A6 利用希望月時点(令和8年4月からの利用希望の場合は令和8年4月1日時点)で受入月齢を満たしていない施設は申込できません。受入月齢を満たしてから「希望施設変更届フォーム」にて変更の手続きをしてください。

Q7 申込できる施設数はいくつまでですか。

A7 最大で第15希望まで希望できます。利用調整は希望施設として申請していただいた施設のみで行い、空きのある施設に後から市があっせんすることはありません。

また、希望される保育所等の数により、利用調整上優先度が変わることはありません。そのため、第1希望のみで申請された場合でも、第15希望まで申請された場合でも、利用調整において優劣はありません。

なお、希望施設変更届フォームより施設の受入月齢対象外の利用を希望された場合、当該施設は希望順位から削除されますので、ご留意ください。

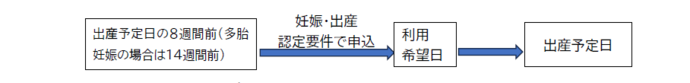

Q8 出産予定のある世帯はどの用件で申込めばいいですか。

A8 原則、出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の日が属する月から出産後8週間が経過する日の属する月の利用希望申込は妊娠・出産認定要件での申込となります。

例)令和8年6月1日出産予定で、令和8年4月から利用申込をした場合

→令和8年6月1日出産予定の場合、産前8週間の日は令和8年4月6日・産後8週間の日は7月27日となるため令和8年4月入所申込から令和8年7月入所申込までは妊娠出産認定及び妊娠出産要件での指数付けとなります。

ただし、保育施設を利用開始後、両親ともに入所月の1日から15日まで就労することが可能な場合は、就労認定要件での利用申込が可能となります。なお、内定後・入所後に就労できない場合は内定取消・退所となります。

例)令和8年6月1日出産予定で、令和8年4月から利用申込し、令和8年4月から入所となった場合

→入所できた際に4月1日~4月15日まで就労し、4月16日以降に産前休暇を取得する場合は、就労認定要件での申込が可能となります。

Q9 出産予定児の申込には何が必要ですか。

A9 出産予定児の申込の際には母子手帳の分娩予定日の分かるページの写しを提出してください。(分娩予定日の記入漏れがないようご注意ください。)また、出産後は必ず保育幼稚園室にご連絡ください。新生児の名前等の聞き取りをさせていただきます。ご連絡がない場合は利用調整結果通知を送付できませんので注意してください。

なお、保育所等にお子さまを預けることができるのは産後休暇明け(産後8週間)からです。

ただし、就労を理由に申込をしている方で、利用希望日時点で産後6週間を経過しており、母体の健康に支障がないと認められる旨の診断書の提出があった場合、公立の保育所及び認定こども園(はぎのきこども園、やまだこども園)に限り産後6週間からの入所申込ができます。

実際の出産日が、令和8年2月4日(産後6週間の場合は令和8年2月18日)以降になった場合は、令和8年4月1日からの利用申込の対象外となります。

Q10 幼稚園、一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)、認可外保育施設との併願はできますか。

A10 可能です。幼稚園等の申込方法については、公立園の場合は電子申請となりますので、吹田市保育幼稚園室ホームページの「幼稚園等の利用申込【教育部分】」をご確認ください。私立園の場合は施設により申込期間・方法が異なりますので、希望される各施設へ直接ご確認ください。

一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)については、「私立幼稚園における1・2歳児保育(一時預かり事業(幼稚園Ⅱ型))」をご確認のうえ、幼稚園に直接お申し込みください。認可外保育施設についても、施設に直接お問い合わせ、申込をお願いします。

Q11 利用調整について、どのような希望方法がありますか。

A11 利用申込の際、下記①②の利用調整方法のどちらかを選んでいただくことになります。

① 保育所等への入所を希望しており、通常の利用調整をしてほしい

→申込いただいた内容を基に、通常通りの利用調整を行います。

② 育児休業の延長が可能なため、利用調整において減点され、他の申請者よりも後の順位付けとなることに同意する

→申込いただいた内容を基に、通常通り指数を付けた後、-100点を付けて選考を行います。こちらを選択されている期間については、「利用調整指数が同点の場合の優先順位の決定基準」の適用順位A「当初利用希望日からの経過期間が長い方」の経過期間には含まれません。また、希望施設に空きがある場合、内定が出る可能性もあります。

内定を辞退された場合、以後の調整で不利になりますのでご留意ください。

(利用調整方法の変更)

令和8年度中は申込が継続されますので、令和8年度中に利用調整方法を変更する場合は、各選考月の締切日までに「利用調整希望申立書」の提出が必要になります。様式は吹田市ホームページよりダウンロードできます。「利用調整希望申立書」を「その他変更届フォーム」より申請してください。

令和7年4月以降、育児休業給付金の期間延長の取扱いが変更となっています。

それに伴い、利用条件や必要書類等についても変更が生じていますが育児休業の延長手続きに関する質問について、本市では一切回答できません。

事前に就労先またはハローワークに必ず確認してください。

Q12 保護者が入院して家庭で保育ができなくなったが、保育所等は利用できますか。

A12 保護者の出産や入院等の緊急事由が生じたことで、家庭での保育ができない場合、期間を限って保育所等を利用することができます。「緊急保育の利用申込フォーム」から電子申込を行ってください。なお、緊急事由に該当するのは以下の場合です。

- 病気や出産のため保護者が入院する場合

- 同居の親族が入院したため、保護者が常時その介護・看護にあたる必要がある場合

- その他特別な事情がある場合(保護者の死亡、拘禁、行方不明等)

(2)提出書類について

Q1 準備が間に合わない書類があっても、申込はできますか。

A1 保育を必要とする事由の証明書については、「必要書類不足同意書」を記載のうえ添付して申請してください。転入を証明する住居の契約書(転入予定の場合)、母子手帳の分娩予定日が分かるページの写し(出産予定児の申込の場合)、離婚調停中の事実が分かる書類(調停中の場合)もしくはその他ひとり親の証明は、申込時にデータの添付がないと申込フォームの送信ができませんのでご注意ください。提出書類の詳細については、吹田市保育幼稚園室ホームページの「保育所等の利用にかかる書類一覧」をご確認ください。 なお、保育を必要とする事由の証明書以外の書類については、必要書類不足同意書では対応できません。

Q2 添付書類の不足・不備等がある場合は、連絡をもらえますか。

A2 不足・不備等がある方については、保育所等の利用申込時に登録いただいたメールアドレスにその旨を送信します。メールアドレスの変更を希望する場合は、「その他変更届フォーム」より申請を行ってください。

Q3 勤務(内定)証明書等の証明日が3か月前の日付ですが、有効ですか。

A3 勤務(内定)証明書等の有効期間は申請日から起算して概ね6か月程度としています。ただし、4月申込に限り、令和7年8月26日以降の証明日のものでしか受付ができません。証明日が有効でない証明書を提出された場合、書類不備の減点となりますので、必ず確認をお願いします。

Q4 きょうだい同時に申込をしますが、申込はそれぞれ必要ですか。

A4 児童ごとの申込が必要です。お手数ですが1人目の申請を完了した後に再度同じフォームで申込してください。

Q5 両親のうち一方が単身赴任(海外赴任)をしていて別居している場合でも、両親分の勤務(内定) 証明書等が必要ですか。

A5 両親分の勤務(内定)証明書等が必要です。

Q6 現在高校3年生(申請時には17歳)の親族と同居中ですが、必要書類はありますか。

A6 利用希望開始月の初日時点で18歳以上65歳未満の同居親族がいる場合、保育が必要な事由を証明する書類の提出がなければ、減点の対象とします。

例)平成20年5月1日生まれの兄が同居。令和8年5月申込をする場合。

申請時には17歳→令和8年5月1日時点では18歳のため、保育が必要な事由を証明する書類の提出が必要となります。

Q7 マイナンバーの本人確認書類は提出が必要ですか。また誰の分を用意すればよいですか。

A7 利用者負担額(保育料)の決定等の事務において、自治体は個人番号(マイナンバー)の利用が可能です。制度の主旨を理解のうえ、保護者の個人番号カード(マイナンバーカード)の写し及び本人確認書類の提出にご協力ください。

なお、これらの書類は、A4サイズの紙に写しを貼り付け、右肩に申込児童の氏名、生年月日、第1希望園を記載して保育幼稚園室まで郵送にて提出してください。

※オンライン手続きでの提出はできませんのでご注意ください。

例)父・母・子の世帯→父と母の分が必要です。

Q8 課税証明書の提出は必要ですか。

A8 提出がなくても受付は可能です。ただし、期日までに提出がない場合は、「利用調整指数が同点の場合の優先順位の決定基準」の適用順位Eの基準において最も優先度の低いものとして審査します。

Q9 同じ園で1号から2号に切り替えを希望する場合、どのように申込すればよいですか。

A9 現在通われている園に2号に切り替え希望であることを事前にお伝えのうえ、新しく入所される方と同じように「保育所等の利用申込フォーム」から電子申込を行ってください。

(3)電子申込の操作について

Q1 スマートフォンもパソコンも持っていないのですが、紙での申込はできますか。

A1 紙での申込は受付しておりませんので、保育幼稚園室の窓口用端末にてお申込いただくことになります。お手数ですが事前に予約の上保育幼稚園室の窓口までお越しください。30~60分程度かかりますので、2枠分の予約をしていただきますようお願いいたします。

Q2 吹田市のホームページから電子申込のリンクをクリックしても電子申込のページがでてきません。

A2 月1回程度LoGoフォームのメンテナンス等によりご利用いただけない時間帯がありますので、時間をおいてから申込をお願いします。申込ができない場合は吹田市保育幼稚園室までご連絡ください。

Q3 認証メールが届きません。

A3 下記いずれかの可能性がありますので、ご確認ください。

- 迷惑メールフォルダに届いている可能性があります。

- メールの受信拒否設定がされている可能性があります。「no-reply@logoform.jp」からのメールを受信できるように設定してください。※受信拒否設定の変更については、ご契約の携帯電話会社によって異なりますので、くわしくは各事業者にお問い合わせください。

- 入力したメールアドレスに誤りがある可能性があります。

Q4 フォームが文字化けします。

A4 フォームには推奨される環境(OSとブラウザ)がありますので、推奨環境外ではないかご確認ください。例えば、メーカーのサポートが終了しているwindows8や、InternetExplore、古いバージョンのiOS等は推奨環境ではありません。先に進めない等、致命的な不具合があり申込ができない場合は吹田市保育幼稚園室までご連絡ください。

Q5 添付書類は、どのようなデータを添付すればいいですか。

A5 証明元からPDFデータ等で書類を提供されている場合は、そのままデータを添付ください。紙書類である場合、写真で撮影いただければと思います。

なお、フォームに添付いただけるデータは「jpeg,jpg,png,pdf,xls,xlsx,doc,docx」に指定しております。

Q6 提出書類の原本の提出は別途必要ですか。

A6 ファイルを添付していただければ原本の提出は不要です。

Q7 提出するべき資料を添付する欄がありません。どうすればよいですか。

A7 書類の添付欄は、回答内容に沿って自動で表示されます。回答が異なっている可能性がありますので、申込内容を確認してください。正しく回答できているにも関わらず、添付欄がない場合は、「その他、提出が必要な書類がある方はこちらに添付してください。」欄に添付してください。それでも足りない場合は「追加書類提出フォーム」を利用して提出してください。(例:複数の勤務先で勤務している/在宅障がい者が3人以上である、等。)

Q8 送信ボタンを押しても送信完了メールが届きません。

A8 送信完了メールが届かない場合は、まだ申込は完了していません。添付書類のデータが重たい場合や、通信環境によってはしばらく送信に時間がかかる場合がありますので、送信ボタンを押した後に「送信が完了しました」と表示されるのを確認してください。

Q9 申告した内容を変更したいのですが、どうすればよいですか。

A9 申込後に希望施設の変更を希望される場合は「希望施設変更届出フォーム」、再婚や就職等の保育を必要とする事由の認定等に係る内容の変更がある場合は「認定の変更申請フォーム」、利用希望月等の認定の変更を伴わない変更がある場合は「その他変更届フォーム」から手続きをしてください。

(4)利用調整について

Q1 保育の必要性を認定する「支給認定証」が届いたら保育所等に入れると考えてよいですか。

A1 支給認定証は、保育の必要性があると認められた証明です。入所の可否は利用調整を行ったうえで判定するため、保育の必要性があると認められ支給認定証が届いた状態であっても、利用調整の結果により利用できない場合があります。

Q2 自分の指数は何点になりますか。

A2 指数については、提出された申込書類を基に、市の担当職員が利用調整会議を行い決定します。そのため、結果確定前に指数をお答えすることはできません。ご自身の指数については、『3.利用調整基準表』を参考にしてください。

Q3 内定を辞退した場合、その後の利用調整で不利になりますか。

A3 内定を辞退した場合は以後の利用調整で1年間減点が付きます。

例)令和8年4月からの利用内定を辞退した場合 ⇒令和9年4月選考まで減点適用

(詳細は、『3.利用調整基準表』を確認してください。)

また、それまでの申込による待機期間はリセットされますのでご注意ください。

Q4 現在、育休中で復帰後は時短勤務予定です。時短勤務をすることで指数に影響はありますか。

A4 時間短縮後の1月あたりの実働時間(休憩時間を除く)が120時間以上であれば、短縮前の雇用契約上の就業時間(休憩を含む)で利用調整を行いますが、120時間未満(休憩時間を除く)の場合は、短縮後の就業時間(休憩を含む)をもとに利用調整を行います。

時間短縮勤務を検討されている方は、「保育所等の利用申込フォーム」の「時間短縮勤務」の欄に必ず短縮後の勤務時間を入力してください。

また時間短縮勤務取得前と取得後で休憩時間が変わる場合、申込フォームの最後にあります「申請に関して特記事項があれば入力してください。」の欄に取得後の休憩時間を必ず記載してください。短縮後の勤務時間が未定の場合、予定している勤務時間の中で1番短い時間を入力してください。利用調整は入力いただいた勤務時間で行います。内定後、申請された勤務時間より短い時間での勤務になる場合、内定取消または退所になる場合があります。(詳細は『令和8年度(2026年度)保育所等の利用申込案内』12ページ『時間短縮勤務・育児時間を取得する場合』を確認してください)

Q5 きょうだい同時に内定したが、ひとりは幼稚園に行かせるため内定を辞退した場合、もうひとりの児童の内定に影響はありますか。

A5 きょうだい同時に内定が出た後に児童ひとりの内定辞退をした場合、『3.利用調整基準表』の世帯共通項目項番6「兄弟姉妹が保育所等を利用中または利用申込中の場合」が適用できなくなり、辞退していない児童も内定取消となる場合がありますので注意してください。

Q6 在園中の認定こども園、保育所への利用申込は加点されますか。

A6 「認定こども園の教育部分(1号認定)に在園中の児童が同じ施設の保育部分(2号認定) へ利用申込する。」に該当する場合は、『3.利用調整基準表』の世帯共通項目項番11の加点に該当します。 申込される際は、通園中の施設に利用希望申込を行うことを事前にお伝えください。

Q7 『3.利用調整基準表』の重複要件に関する項目項番23「同居親族または別居祖父母の介護・看護を行う必要がある場合」について、介護・看護の対象者が施設に入所している場合は加点対象ですか。

A7 施設に入所している場合は加点対象外です。なお、保育所入所後3か月間の間に施設入所が発覚した場合は、退所となる可能性があるためご注意ください。

(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、長期間の入院など)

(5)支給認定について

Q1 保育を必要とする事由が複数ある場合はどうすればよいですか。

A1保育を必要とする事由が複数ある場合につきましても、認定は1つの事由での認定となります。現状で保育の必要度が高い事由で申請してください。

ただし、就労先が複数ある場合は、それぞれの証明を提出すれば、合わせて認定することも可能です。(勤務時間等の重複は認められません。)

Q2 保育の必要量(標準時間認定・短時間認定)は、どのように認定するのですか。

A2 保育の必要量は、保護者の就労等の保育を必要とする事由により認定します。就労の場合は就労時間での認定となり、1か月当たり64時間以上120時間未満は保育短時間認定(最大8時間利用可能)、120時間以上は保育標準時間(最大11時間利用可能)です。

ただし、保育を必要とする時間が月120時間未満の場合でも、以下の条件のいずれかに該当する場合は、保育標準時間として認定を受けることが可能です。

- 就労時間が月120時間未満だが、1日8時間以上となるような就労を常態としている場合。

- 1日の就労時間は8時間未満だが、勤務時間との関係から、常態として保育所等が設定する保育短時間認定に係る利用時間帯を超えて保育所等を利用する場合。

- 1か月の中で利用する時間帯が様々であって、主としている勤務時間のうち最も早い勤務開始時刻と最も遅い勤務終了時刻の差が8時間以上である場合。

なお、就学の場合の保育必要量の取り扱いは就労の場合に準じます。

Q3 3号認定・2号認定・1号認定とは何ですか。

A3 3号認定・2号認定ともに「認定要件」に該当し、保育所等での保育を希望された方が対象です。3号認定は満3歳未満で2号認定は満3歳以上です。1号認定は、満3歳以上で、新制度幼稚園・認定こども園(教育部分)での教育を希望された方が対象です。

(6)保育所等について

Q1 認定こども園って何ですか。

A1 教育・保育を一体的に行い、「就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能」と「地域における子育て支援を行う機能」を備えており、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。

認定こども園の保育利用を希望する場合は、保育所等と同様に、吹田市役所保育幼稚園室へ申請します。

認定こども園の教育利用を希望する場合は、希望の認定こども園に直接申込を行ってください。

Q2 小規模保育事業・事業所内保育事業とはどのような事業ですか。

A2 「小規模保育事業」とは定員が6名~19名の小規模の保育事業です。本市ではA型(基準上必要な保育従事者が全員保育士資格を有している)のみを実施しています。

「事業所内保育事業」は、事業主が従業員の子どもを保育するために設ける施設において、従業員の子どもと地域の子どもを同時に保育する事業です。

※いずれの事業も対象年齢は0~2歳児です。

Q3 小規模保育事業・事業所内保育事業を卒園するときはどうすればよいですか。

A3 対象年齢0~2歳児を対象とする小規模保育事業等には、卒園後の通い先を確保するため、「連携施設」(認定こども園や幼稚園、保育所)を設定することとしています。地域の実情を踏まえ、連携施設に優先的な利用枠を設けることなどにより、卒園後に引き続き保育を希望される場合の円滑な利用を図っていきます。ただ、地域によっては、連携施設の設定までに一定の期間を要しております。

「吹田市保育所等利用調整基準」では、小規模保育事業等を卒園する際に、保育所等を希望される方には、一定の加点等がつく場合があります。「利用調整基準表」をご確認ください。

Q4 保育所等は公立と私立で何が違うのですか。

A4 利用申込方法・利用調整・基本の利用者負担額(保育料)に違いはありません。保育方針・雰囲気・保育時間・延長保育料などの諸経費等については、施設ごとに異なります。詳しくは、保育所等に直接問い合わせてください。

Q5 認可保育所と認可外保育所では何が違うのですか。

A5 認可保育所とは、一定の基準(職員の配置基準や、面積等)を満たしており、児童福祉法に基づき市町村が設置を届け出た、または社会福祉法人などが都道府県知事等の認可を受けて設置した児童福祉施設であり、市町村が入園の決定、保育料の徴収を行います。

認可外保育所とは、認可保育所以外の保育を目的とする施設であり、施設に直接入園申込をし、保育料も各施設により異なります。申込方法など詳細については、各施設に直接問い合わせてください。

認可保育所だから良い、認可外保育所だから悪いということではないので、保護者自身の目で直接確認し、十分な説明を受け、納得した上で選ぶことが大切です。

Q6 一時的に子どもを預かってもらいたいのですが、どうすればいいですか。

A6 のびのび子育てプラザや一部の公立・私立保育所等が実施している「一時預かり事業」や、市民同士の相互援助活動である「ファミリー・サポート・センター事業」があります。一時預かり事業の申込方法・空き状況・料金等については、各施設に直接問い合わせてください。

(7)保育料について

Q1 保育料はどのように決定するのですか。

A1 保育料は、4月~8月分は前年度、9月~翌年3月分は当該年度の市町村民税額により算定します。

この場合に使用する市町村民税額は、税額控除(寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除)を適用する前の税額です。

Q2 税関係書類について、どのような書類を提出すればよいですか。

A2 原則として添付が必要な書類はありません。ただし、前年及び当該年の1月1日において吹田市に住民登録がなく、保育幼稚園室で個人番号(マイナンバー)での照会を行った結果、保護者の市町村民税課税状況が確認できない場合は、市町村民税課税証明書等(※各年の1月1日時点において住民登録があった市町村で取得可能)の提出が必要となります。

生活保護受給世帯は、生活福祉室で発行する生活保護受給証明書を添付してください。

Q3 祖父母等と同居している場合、保育料の算定に影響がありますか。

A3 祖父母等と同居している場合で父母が以下に該当する場合は、父母の市町村民税額を保育料の算定基準とします。

- 父母又はひとり親の保育料決定となる年の収入が合わせて100万円以上の場合

- 祖父母等の保育料決定根拠となる年の収入が300万円以下となる場合

- 当該年の収入が2か月連続して月額8万4千円以上あることが、給与明細等及び預金通帳で確認できる場合

(8)その他

Q1 公立と私立の保育所等で何か違いはありますか。

A1 利用申込方法・利用調整・利用者負担額(保育料)に違いはありません。保育方針・雰囲気・保育時間・延長保育料・給食費などの諸経費等は、施設ごとに異なります。詳しくは、各保育所等に直接問い合わせてください。

Q2 利用申込に際して、希望する保育所等には必ず見学に行く必要がありますか。

A2 保育所等は園により、保育方針・雰囲気・保育時間・諸経費等さまざまな違いがあります。お子さまが毎日通う施設のため、事前に見学し、お子さまに合った保育所等を選択されることをおすすめします。(ここでいう“見学”とは、“外から見た”ことではなく、園の職員から直接説明を受けることを指します。)

また、施設により与薬の可否、アレルギー対応、宗教上の食物等の除去対応の可否などが異なります。病気や障がい、発達面でのフォローなど身体面・精神面での保育上のサポートを希望される場合は、必ず見学・相談をしてください。(サポートの体制を準備するための期間が必要です。)見学・相談もなく、面談で判明した場合等、内定が取消になる場合があります。

Q3 内定通知をもらったら、入所決定と思ってよいですか。

A3 利用内定=入所決定ではありません。利用内定後から利用開始までの間に面談と健康診断が受けられなかった場合や、申請段階で重篤なアレルギーや病気、障がい、発達の遅れ等の申し出がなく内定後の面談で判明した場合等、内定が取消になる場合があります。

Q4 保育の利用調整結果通知書(保留)以外に、利用不可通知のようなものはもらえますか。

A4 吹田市のホームページ上にあります「未利用確認書・申込内容確認書発行申請フォーム」より電子申請いただいた場合、未利用確認書(公印なし)を発行します。

【未利用確認書の記載内容】

- 利用申込日、当初利用希望日 、児童名、生年月日

- いつ時点で保育所等を利用できていないかという日付(未来日付では発行できません)

例)令和8年5月1日時点で保育所等を利用できていないという未利用確認書を依頼し たい場合 ⇒令和8年5月1日以降の依頼であれば発行可能です。

Q5 ならし保育をしたいのですが可能でしょうか。

A5 利用開始前のならし保育は実施していません。利用開始後のならし保育の期間は施設により異なるため、利用内定施設と調整してください。

Q6 申込内容はどこから確認できますか。

A6 マイページの申請履歴からご確認ください。なお、申込内容の写し等の発行は対応できません。

このページに関するお問い合わせ

児童部 保育幼稚園室

〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)

電話番号:

【入園】 06-6384-1592

【経理】【整備】 06-6155-5486

【総務】 06-6384-1541

ファクス番号:06-6384-2105

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。