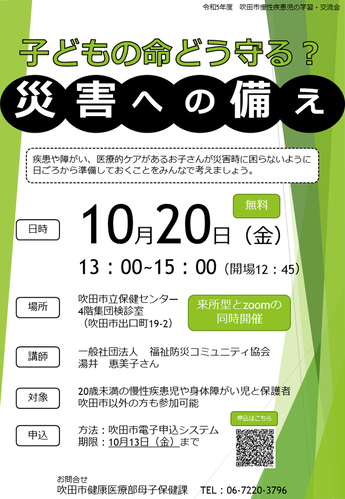

令和5年度「子どもの命どう守る?災害への備え」を開催しました

ページ番号1031447 更新日 2024年1月24日

イベントカテゴリ: 講演・講座・教室

来所型とオンライン(ZOOM)で同時に開催しました。

- 開催日

-

2023年10月20日(金曜日)

- 開催時間

-

午後1時 から 午後3時 まで

(開場 午後0時45分)

- 開催場所

-

吹田市立保健センター 4階集団検診室

- 対象

-

20歳未満の慢性疾患児や身体障がい児と保護者

※吹田市外の方もご参加いただけます - 内容

子どもの命どう守る?災害への備えの講座と交流会

-

講師

-

一般社団法人 福祉防災コミュニティ協会

湯井 恵美子氏

- 参加者

- 29名(関係者を含む)

講座内容

- 避難とは避難行動(安全な場所への移動行動)と避難生活(安全な場所での暮らしの再建)のことです。

避難行動とは

避難所の場所を確認し、避難所までのルートを複数考えておきましょう。必要な場合は避難所まで行く際の支援者を探しておき、事前に車に乗せてほしい等支援者へ具体的に支援してほしい内容を話しておくのが良いです。

避難生活とは

避難先として避難所や福祉避難所だけでなく、かかりつけ病院等があります。自宅が安全な状況であれば自宅避難も選択肢の一つとして考えるのが良いです。電気や水道、ガスの供給が停止した時に備え、自宅である程度生活ができるように食料や必要なものを備蓄しておく必要があります。かかりつけ病院を避難先として検討している場合は、その病院付近のハザードマップを確認しておきましょう。万一に備えかかりつけ病院以外にも、複数の病院を避難先として考えておくことが安心です。

- 災害から避難するために日常からできること

1.災害情報を取得できるようにする

a. LINEで「吹田市」をともだち登録し、受信設定から防災情報を登録する。

b.Yahoo!防災速報アプリで地域を登録する。

c.おおさか防災ネットの防災メール情報を登録する。

2. 避難生活の練習をする

道の駅などで車中泊をしたり、ベランダにテントを設置しそのなかで過ごしたり、家の中にある食料で過ごす日を作る等。

3. ハザードマップや防災マップを見る

冷蔵庫やトイレの壁等に貼ることで普段から見る機会を増やすようにする。

交流会

グループに分かれて、個別避難計画を作成しました。

個別避難計画を作成することで、災害時の避難行動や避難する際にどのような支援が必要なのか等避難行動について具体的に考えることができます。

詳しくは下記の福祉総務室のページをご覧ください。

参加者の感想

「避難について具体的な話を聞けて、どのようにすべきかのイメージをすることができた。」

「福祉防災について関心があったので、貴重な話を聞けて良かった。避難行動要支援者を抱える家族として、災害の備えはきちんとしないといけないと改めて感じた。」

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

児童部 すこやか親子室

〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-2(吹田市保健センター3階)

電話番号:

【母子保健・相談担当】06-6339-1214、06-6339-1215

【医療費助成(小慢・未熟児・不育)担当】06-7220-3796

【すいた助産師相談窓口】06-6339-1218

【障がい児通所受給者証担当】06-6170-7224

ファクス番号:06-6384-1175

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。