HPVワクチン接種(定期)

ページ番号1037797 更新日 2025年11月11日

お知らせ

HPVキャッチアップワクチンの経過措置(接種期間の延長)について

令和7年(2025年)3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方は、令和8年(2026年)3月31日まで残りの接種を公費で受けられることになりました。

対象者

キャッチアップ接種対象者 平成9年(1997年)4月2日~平成20年(2008年)4月1日生まれの女性

令和6年度高校1年相当の方 平成20年(2008年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれの女性

条件

令和7年(2025年)3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種している方

HPVキャッチアップ対象者は下記リンク先のページより詳細をご確認ください。

HPVワクチンの積極的勧奨再開について

HPVワクチンの定期接種について、持続的な痛みなどの副反応報告が特異的に見られたため、平成25年(2013年)6月から国の方針により積極的な勧奨を差し控えてきました。その後の調査等において、HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、令和3年(2021年)11月26日より積極的勧奨が再開となりました。

接種を希望される場合は下記リーフレット等をよく読み、ご理解いただいたうえで接種してください。

-

HPVワクチン接種の対象年齢のお子様及びその保護者向けリーフレット(概要版) (PDF 5.9 MB)

-

HPVワクチン接種の対象年齢のお子様及びその保護者向けリーフレット(詳細版) (PDF 9.9 MB)

病気の説明

子宮頸がんは子宮の頸部という子宮の出口に近い部分にできるがんで、特に近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。子宮頸がんのほとんどが、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染で生じることがわかっています。HPVは、性経験のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんを始め、肛門がん、膣がんなどのがんや尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。

HPVワクチンを受けた人も、20歳を過ぎたら2年に1回は必ず子宮頸がん検診を受けてください。ワクチンで感染を防げないタイプのウイルスもあるため、ワクチン接種だけでなく、子宮頸がん検診を定期的に受けることが大切です。

- 子宮頸がんの詳細については、下記リンクをご覧ください。

- 吹田市が実施する子宮頸がん検診は、20歳から受診可能です。詳細は次のリンクをご覧ください。

HPVワクチンとは

定期接種で受けることができるHPVワクチンは、2価HPVワクチン(サーバリックス)と4価HPVワクチン(ガーダシル)と、9価HPVワクチン(シルガード)の3種類があります。どちらのワクチンにも抗原が含まれるHPV16型とHPV18型が、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。

2価HPVワクチン(サーバリックス)は、子宮頸がんをおこしやすいウイルスのタイプであるHPV16型とHPV18型に対する抗原を含んでいます。

4価HPVワクチン(ガーダシル)は、HPV16型とHPV18型に尖圭コンジローマの主要な原因となるHPV6型とHPV11型を加えて感染を防ぐ抗原を含んでいます。

9価HPVワクチン(シルガード)は、HPV16型、HPV18型、HPV31型、HPV33型、HPV45型、HPV52型、HPV58型に、尖圭コンジローマ等の原因となるHPV6型、HPV11型に対する抗原を含んでいます。

ワクチンと副反応

HPVワクチン接種後には、多くの方に、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。

また稀に、重い症状(アレルギーによる呼吸困難やじんましん、神経の病気)が起こることがあります。

因果関係があるかどうかわからないものや、接種後短期間で回復した症状を含めて、HPVワクチン接種後に生じた症状として報告があったのは、接種1万人あたり約10人です。

このうち、報告した医師や企業が重篤と判断した人は、接種1万人あたり約6人です。

接種後に体調の変化を感じた際は、接種医療機関に相談又は地域保健課までご連絡ください。

その他、副反応のご相談はHPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)に関する相談窓口欄をご覧ください。

対象者及び接種方法

年齢

小学校6年生~高校1年生相当の女性(標準的な接種期間:中学1年生)

接種間隔、回数

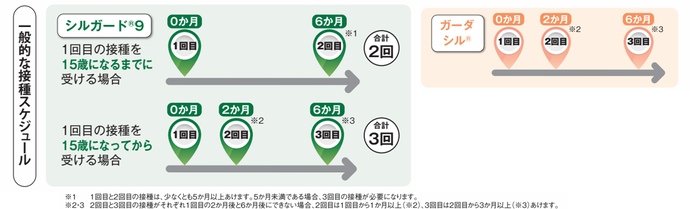

9価HPVワクチン(シルガード)

- 1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合、6か月の間隔で2回を接種

- 2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種

※接種完了までを急ぐ場合:1カ月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目の接種から3か月以上あけて3回目を接種

4価HPVワクチン(ガーダシル)

- 2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種

※接種完了までを急ぐ場合:1カ月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目の接種から3か月以上あけて3回目を接種

2価HPVワクチン(サーバリックス)

- 1か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種

※接種完了までを急ぐ場合:1か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上あけて3回目を接種

予診票について

中学1年生の女性に6月頃送付します

接種費用

無料

接種場所

吹田市、豊中市・池田市・箕面市・摂津市・茨木市・豊能町・能勢町・島本町の予防接種協力医療機関

※予約が必要な場合もありますので、医療機関に事前にご確認ください。

接種時に必要なもの

- 吹田市予診票

- 母子健康手帳

- 住所のわかる本人確認書類(医療証など)

男性へのHPVワクチン接種(任意接種)について

HPVは男性もかかる肛門がん、尖圭コンジローマの原因にもなっており、日本では9歳以上に4価HPVワクチン(ガーダシル)、9価HPVワクチン(シルガード)が承認されています。ただし、男性が接種する場合は、全額自費となります。

大阪府におけるHPVワクチンに関する相談窓口及び診療体制

大阪府では、HPVワクチンに不安や疑問があるとき、困ったことがあるときの御相談に対応するため、相談窓口を開設しています。

また、HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関についても整備されています。

詳しくは大阪府ホームページを御覧ください。

予防接種後の副反応等に関する専門相談

予防接種の副反応等に関することや、安全性・有効性に関すること、健康被害に関することなど、看護師が相談にお応えします。

電話番号 06-4860-6151

相談日時 毎週火曜日 10時から16時(祝日・年末年始は除く)

対象者 相談者本人または相談対象者となる人が吹田市民に限ります

電話相談のほか、保健所での対面相談も行っています。相談は予約の方が優先です。予約は上記の電話番号で9時から17時30分まで受付しています。相談は無料ですが、電話相談の場合は、通話料は相談者の御負担となりますので、御了承ください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。定期接種のHPVワクチン接種に係る健康被害救済制度については、A類疾病の定期接種の枠組みで実施されます。詳細は下記のリンクを御確認ください。

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 地域保健課

〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)

電話番号:

【感染症・難病・精神保健・事業推進】 06-6339-2227

【予防接種】 06-4860-6151

ファクス番号:06-6339-2058

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。