重層的支援体制整備事業

ページ番号1038276 更新日 2025年10月15日

重層的支援体制整備事業は、地域主体で行われている既存の取組を活かし、複数の支援事業を、各分野の制度や縦割りを超えて一体的に実施をすることで、市の支援機関や地域団体、地域活動に参加する住民と連携して課題を抱える世帯への支援体制を構築し、皆で支え・支えられて地域を共に創っていく地域共生社会の実現を目指すものです。

実施計画の策定

本市における重層的支援体制整備事業の効果的な実施のため、社会福祉法第106条の5に基づき、重層的支援体制整備事業実施計画を策定しました。

本計画には、本市としての実施体制や関連する取組などを記載しております。なお本計画は、第4次吹田市地域福祉計画における「包括的な相談支援体制の構築」「みんなの居場所づくり」等に資する計画であることから、地域福祉計画の附属計画として位置づけし、今後地域福祉計画に包含する予定としています。

事業に取組む背景

地域福祉を取り巻く社会環境

近年では、社会的孤立や育児と介護のダブルケア、8050問題(※1)など、一つの世帯に複数の課題が存在する複雑化・複合化したケースが顕在化しており、従来の高齢者・障がい者・子供・生活困窮者といった対象者別の制度では十分なケアが困難になっています。

(※1)8050問題・・・80歳代の親と50歳代の無職の子供が同居したまま高齢化し、経済的に困窮・孤立する社会問題

支援者の声

日頃から支援に携わっておられる支援機関にお話しをお聞きしたところ、「本人と信頼関係が構築できている機関と一緒に対応することで支援がスムーズに進んだ。」「支援のスピード感が支援機関や支援者によって異なると感じている。」「支援機関同士の顔の見える関係性づくりの機会があれば参加したい。」「属性の線引きが緩やかな支援制度があれば本人にとっても利用しやすいと思う。」など、属性を超えた多機関連携による支援の重要性を感じているものの、連携の難しさに悩まれている意見が多く出ました。

このような複雑化・複合化したケースについて市の支援機関や地域団体、地域活動に参加する住民と連携しながら寄り添った支援が行えるよう、重層的支援体制整備事業により包括的な支援体制を整備していきます。

事業内容

各支援事業について

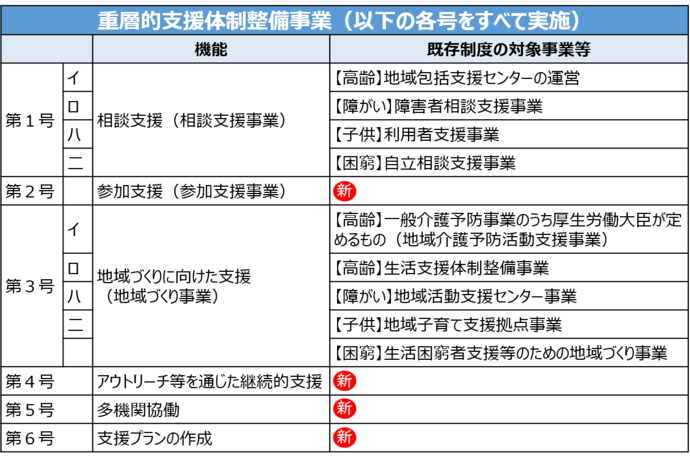

重層的支援体制整備事業では、社会福祉法第106条の4第2項に基づき以下の支援事業を一体的に実施します。

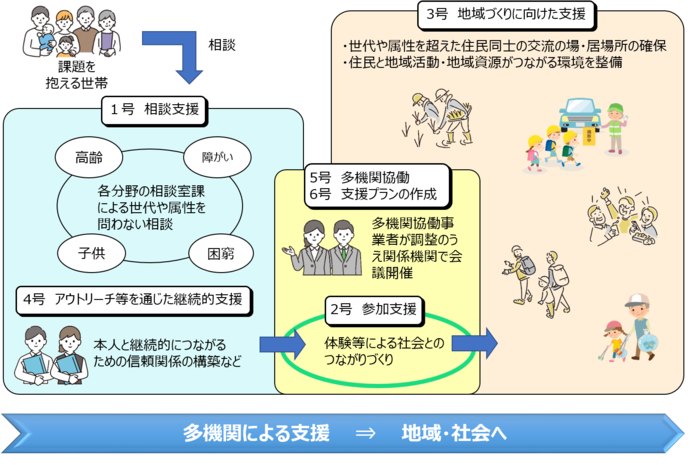

1.相談支援事業

本人や世帯の世代や属性を問わず相談を受け止め、世帯の課題やニーズを把握する事業

2.参加支援事業

本人や世帯の状態に応じて、様々な体験等を通じて社会とのつながりをつくる事業

3.地域づくり事業

住民と地域の多様な活動や資源とのつながりが生まれる環境を整備する事業

これら3つの事業をより効果的かつ円滑に実施するため、以下の機能を重ね、連携させることで、複合化する課題等への対応や孤立させない地域社会の形成を目指します。

4.アウトリーチ等を通じた継続的支援

訪問等により本人と継続的につながるための信頼関係を構築する機能

5.多機関協働

本人や世帯を取り巻く複数の支援関係機関の役割りを調整する機能

6.支援プランの作成

多機関協働により支援が必要と判断された場合に、提供する支援の種類や内容等が記載された支援プランを作成する機能

各支援事業(機能)にあてはまる既存制度の対象事業等及び全体イメージ

重層的支援体制整備事業では、以下の図のとおり既存制度の対象事業と新たに取組む事業を一体的に実施します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉総務室

〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 320番窓口)

電話番号:

【庶務・地域福祉】 06-6384-1803

【地域福祉】 06-6384-1815

【災害時要援護者支援】06-6384-1363

ファクス番号:06-6368-7348

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。