Ⅰ 西村公朝のあゆみ

ページ番号1039153

| 年 | 年齢 | できごと | 主な著書 |

|---|---|---|---|

|

大正4年(1915) |

0歳 |

6月4日 大阪・富田村(現在の大阪府高槻市富田町)に生まれる。 |

|

|

昭和9年(1934) |

19歳 |

3月 上宮中学校(現在の上宮高等学校)卒業。画家になりたいと東京美術学校(現在の東京藝術大学)師範科を受験するも不合格となり、浪人生活を送る。 |

|

|

昭和10年(1935) |

20歳 |

4月 東京美術学校彫刻科に入学、木彫を専攻。 |

|

|

昭和12年(1937) |

22歳 |

父の知人の依頼により観音菩薩像を制作。 |

|

|

昭和13年(1938) |

23歳 |

栄養失調から脚気となり、半年間ほど休学。帰郷し、般若心経や阿弥陀経に夢中になる。東京に戻った後、放課後1年ほど谷中の禅寺・全生庵に通い、毎夕座禅をする。 |

|

|

昭和14年(1939) |

24歳 |

美術学校から奈良と京都に2週間の古美術見学旅行に行き、法隆寺の救世観音立像に強い衝撃と感銘を受ける。 |

|

|

昭和15年(1940) |

25歳 |

3月 東京美術学校彫刻科を卒業。卒業制作で《仰望》(現吹田市立博物館蔵)を発表。卒業式で正木奨学資金賞を受賞。 |

|

|

昭和16年(1941) |

26歳 |

1月 美術院に入り、仏像修理技術者となる。三十三間堂に派遣され、十一面千手観音立像千体仏の修理に取り組む。 |

|

|

昭和17年(1942) |

27歳 |

4月 中支那湖北省漢口(現在の中国・湖北省武漢)に衛生一等兵として派遣される。野戦貨物廠衛生材料部勤務。外出のたびに寺院や仏像を見て回る。 |

|

|

昭和19年(1944) |

29歳 |

夏頃 漢口から長沙に向かう行軍は困難を極める。厳しい夜行軍中に、自身の横に数多くの壊れた仏像が「直してくれ」と言っている夢を見る。この夢をきっかけに、無事に帰ったら仏像修理に一生をささげようと決意する。 |

|

|

昭和20年(1945) |

30歳 |

5月頃 上官より木彫の地蔵像製作を依頼される。最後の作品になるかもしれないと、無我夢中で製作。 |

|

|

昭和21年(1946) |

31歳 |

8月25日 中学校時代の後輩の紹介で、幸子と結婚。 |

|

|

昭和26年(1951) |

36歳 |

三十三間堂の千手観音を修理中、埃の中から米粒ほどの金箔片を発見する。それを4年間拾い集めて宝珠の形にし、御霊入れを妙法院執事長の坂戸広隆師に依頼すると、「金箔片が仏さんの分身にみえるようなら僧侶になったほうがいい」と得度を勧められる。 |

|

|

昭和27年(1952) |

37歳 |

11月 青蓮院で得度。「公朝」の法名を授かり、戸籍上の名も公朝と改める。 |

|

|

昭和30年(1955) |

40歳 |

7月 京都・嵯峨野の愛宕念仏寺住職を拝命、当時、寺の堂宇はすべて荒れ果てており、二十八部衆の内14体が売られ、本尊の千手観音立像の手も1本ずつ売られ、4本しかない状態であった。住職に就くことをためらったが、清水寺の大西良慶貫主に「草一本むしっても復興者だ」といわれ、住職になる決心をした。美術院の仏像修理で全国を駆け回る傍ら、自坊の本尊や二十八部衆の修理に取り掛かる。 |

|

|

昭和31年(1956) |

41歳 |

愛宕念仏寺の本堂と地蔵堂の修理を始める。昭和33年、本堂落慶法要、晋山式を厳修。 |

|

|

昭和34年(1959) |

44歳 |

美術院国宝修理所所長となる。 |

|

|

昭和35年(1960) |

45歳 |

9月 広隆寺の国宝・弥勒菩薩半跏思惟像の右手薬指が折られる。美術院がその修復を任され、1週間で完了させる。このことは各種メディアで広く報じられ、美術院の仕事が国内外に知られることとなる。 |

|

|

昭和36年(1961) |

46歳 |

3月 中尊寺の金色堂安置諸仏修理後に開山慈覚大師像を1週間で制作。 |

|

|

昭和39年(1964) |

49歳 |

4月 昭和38年に東京藝術大学大学院美術研究科に保存修理技術研究室が設置され、同彫刻専攻(現在の文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室)の非常勤講師となる。 |

|

|

昭和41年(1966) |

51歳 |

4月 東京藝術大学美術学部講師となる。 |

|

|

昭和42年(1967) |

52歳 |

4月 東京藝術大学助教授となる。 |

|

|

昭和43年(1968) |

53歳 |

6月 美術院国宝修理所を財団法人化する(文部省所管)。所長と理事を兼務。 |

|

|

昭和46年(1971) |

56歳 |

東京藝術大学の教え子たちと「ほとけの造形会」を発足。以降「ほとけの造形展」を開催。 |

|

|

昭和49年(1974) |

59歳 |

4月 東京藝術大学教授となる。 |

|

|

昭和50年(1975) |

60歳 |

11月 紫綬褒章を受章。 |

|

|

昭和51年(1976) |

61歳 |

1月 これまでの仏像研究をまとめた初の著書『仏像の再発見 鑑定への道』(吉川弘文館)を刊行。初版は発売から20日で売り切れたという。 |

『仏像の再発見 鑑定への道』吉川弘文館 |

|

昭和54年(1979) |

64歳 |

12月 『仏像の再発見』に続き、『仏の世界観 仏像造形の条件』(吉川弘文館)を刊行。 |

『仏の世界観 仏像造形の条件』吉川弘文館 |

|

昭和55年(1980) |

65歳 |

愛宕念仏寺仁王門の解体修理に着手する。京都国立博物館評議員に就任(平成4年まで)。 |

|

|

昭和56年(1981) |

66歳 |

愛宕念仏寺仁王門の修復工事完了、落慶法要を厳修。愛宕念仏寺の境内を五百羅漢の石像で満たすことを発願し、ひろく羅漢像の制作を呼びかける。NHKのTV番組「新日本旅行」で羅漢彫りの特集(「羅漢さんの笑う日・京都・奥嵯峨」)が放映されたことがきっかけで希望者が殺到し、一大ブームとなる。最終的に10年間続けられ、1200体もの羅漢像が完成した。 |

|

|

昭和58年(1983) |

68歳 |

3月 東京藝術大学退官。3月14日 第17回仏教伝道文化賞を受賞。 |

『昭和の生きた羅漢さん』(共著)東方出版 |

|

昭和59年(1984) |

69歳 |

4月 延暦寺学園叡山学院講師となる(昭和61年3月まで)。 |

|

|

昭和60年(1985) |

70歳 |

4月 比叡山文化財専門委員となる。 |

『土と水と手と やさしい仏像の造り方』山海堂 |

|

昭和61年(1986) |

71歳 |

6月 東京藝術大学名誉教授となる。 |

『羅漢講座 千の手 千の眼』法蔵館 |

|

昭和62年(1987) |

72歳 |

4月21日 比叡山延暦寺戒壇院本尊釈迦如来坐像の開眼法要が厳修される。 |

『やさしい仏画の描き方』法蔵館 |

|

昭和63年(1988) |

73歳 |

『祈りの造形』日本放送出版協会 |

|

|

平成元年年(1989) |

74歳 |

5月 清水寺信徒総代となる(平成15年まで)。 |

『西村公朝さんの土仏講座』カタログハウス 『ほとけの顔1~4』(共著)毎日新聞社 |

|

平成2年(1990) |

75歳 |

4月 吹田市立博物館開館準備に伴い、吹田市教育委員会嘱託となる。 |

『仏像は語る』新潮社 |

|

平成3年(1991) |

76歳 |

目の不自由な方たちが自由に触れることのできる仏像「ふれ愛観音」を制作。愛宕念仏寺や清水寺など、全国60か寺以上に祀られる。 |

|

|

平成4年(1992) |

77歳 |

11月15日 吹田市立博物館初代館長に就任。 |

|

| 平成5年(1993) | 78歳 | 『極楽の観光案内』毎日新聞社 | |

|

平成6年(1994) |

79歳 |

10月 釈迦の没年である80歳(数え年)を迎え、十大弟子像を毎年1体ずつ制作することを発願、最初に阿難を制作。「ほとけの造形展」にて発表。 |

|

|

平成7年(1995) |

80歳 |

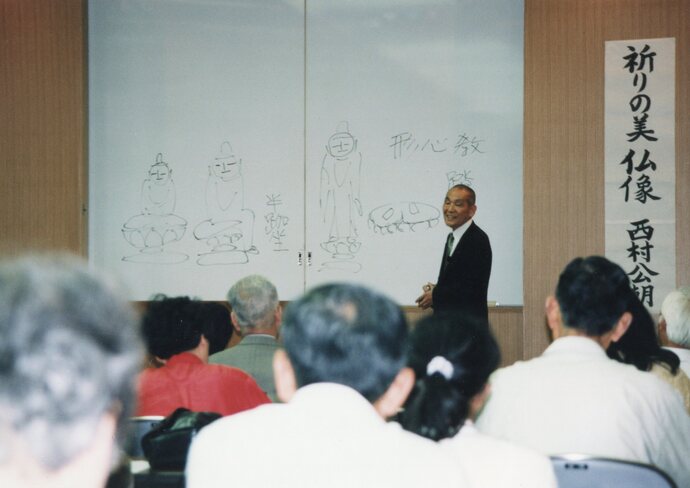

『仏像の声 形・心と教え』佼生出版社 |

|

|

平成8年(1996) |

81歳 |

4月 延暦寺学園叡山学院名誉教授となる。 |

『仏像物語』学習研究社 |

|

平成9年(1997) |

82歳 |

||

|

平成10年(1998) |

83歳 |

『西村公朝が語る般若心経のこころ』ほるぷ出版 |

|

|

平成11年(1999) |

84歳 |

6月 天台宗大僧正に補任される。 |

『よくわかる仏像見方 大和路の仏たち』小学館 |

|

平成12年(2000) |

85歳 |

6月 円空の精神を彷彿とさせる優れた芸術家を顕彰する「第1回円空大賞」(岐阜県主催)で大賞を受賞。 |

|

|

平成13年(2001) |

86歳 |

4月14日 法隆寺の聖徳太子1380年御聖諱大法要で、制作した勝鬘夫人坐像、維摩居士坐像の開眼法要が行われる。 |

『ほけきょうーやさしく説く法華経絵巻ー』新潮社 |

|

平成14年(2002) |

87歳 |

11月 大阪文化賞を受賞。 |

『わが般若心経』新潮社 |

|

平成15年(2003) |

88歳 |

2月 吹田市のメイシアターで「西村公朝 仏の世界」展が開催される。 |

|

|

平成16年(2004) |

89歳 |

『釈迦と十大弟子』新潮社 |